Decorum und Mammon im Widerstreit? Adeliges Wirtschaftshandeln zwischen Standesprofilen, Profitstreben und ökonomischer Notwendigkeit

11 Feb 2022

Das Gesamthaus Löwenstein-Wertheim und die Reichsstadt Frankfurt im Konflikt über Marktmacht und Marktgestaltung auf der Frankfurter Messe

1 Einleitung

Im Frühjahr des Jahres 1787 waren die zahlreichen Besucher der Frankfurter Messe Zeugen eines besonderen Spektakels, das einer der anwesenden Schiffer anschaulich schilderte: Vier Soldaten mit »aufgepflanzten Bajonetten«, ein Mann, der eine Kette trug, die Ordonanz und ein Rentdiener der Stadt Frankfurt marschierten gemeinsam vom Römer durch das Metzgertor zu den Anlegestellen der Messschiffe am Main. Ein Menschenauflauf, der immer größer wurde, begleitete sie und beobachtete aufmerksam das Geschehen. Derweilen steuerte die städtische Obrigkeit zielsicher auf den Liegeplatz des Wertheimer Messschiffes zu und bestieg das Schiff. Während der Kettenträger die Kette sorgfältig auf dem Schiff niederlegte und die Soldaten wachsam bei ihm und der Kette ausharrten, begaben sich Ordonanz und Rentdiener in das Innere des Schiffes. Eine Zeit des Wartens begann. Schließlich kehrten die beiden Frankfurter Ordnungshüter aus dem Inneren des Schiffes zurück, befahlen dem Kettenträger und den Soldaten sie zu begleiten und verschwanden unverrichteter Dinge in der Stadt. Später stellte sich heraus, dass der Wertheimer Messschiffer der Frankfurter Obrigkeit eine Strafgebühr entrichtet hatte, um dem drohenden Arrest des Schiffes zu entgehen.1

Das war nicht der erste Versuch des Frankfurter Rates, die Wertheimer Schiffer an ihren Messegeschäften zu hindern. Bereits 1773 hatte der reichsstädtische Magistrat – also die politische Vertretung des kaiserlich privilegierten Marktmonopolisten, in deren Reihen eine große Gruppe von Akteuren mit adeligem Selbstverständnis saßen – den Messschiffer Georg Nikolaus Müller auf den Römer einbestellt und ihm befohlen, seinen Wein nur noch an Wertheimer Messebesucher, aber nicht an Frankfurter und Fremde zu verkaufen. Auch sollte er eine Waage, die er zum Messen von Waren errichtet hatte, nicht mehr aufstellen dürfen.2 Da der Schiffer auf das Wort des Gesamthauses Löwenstein-Wertheim und dessen Lizenz vertraute, hatte sich Müller jedoch in den folgenden Jahren nicht – und so auch nicht 1787 – an die Vorgaben des Rates gehalten. Deshalb hatte der Frankfurter Magistrat Wachen aufstellen lassen, die den Zugang auf das Schiff und den Abgang vom Schiff genau kontrollierten und die Waage zerstörten.3 Das Geschehen wiederholte sich bei den folgenden Messen, obwohl sowohl der Schiffer als auch das Gesamthaus Löwenstein-Wertheim bereits ab 1773 dagegen regelmäßig heftig protestierten. Der Konflikt landete denn auch sehr schnell vor dem Reichskammergericht, wo er unmittelbar darauf verhandelt wurde.

Das Vorgehen Frankfurts gegen das Löwenstein-Wertheimer Messschiff war offen aggressiv und stand im Gegensatz zu der sonst üblichen Ordnungspolitik, die Übertretungen und Konflikte eher geschmeidig zu regeln versuchte. Im Folgenden soll deshalb untersucht werden, was die Stadt Frankfurt zu diesen drastischen Schritten bewog, wie Löwenstein-Wertheim darauf reagierte, vor allem aber wie die Streitparteien vor – und neben! – dem Reichskammergericht agierten. Hierzu werden die Ausgangsinteressen und Voraussetzungen der Streitparteien, die dem Konflikt zugrunde lagen und die das Agieren der Parteien in diesem Fall bestimmten, geschildert. Die Frage nach den Interessen und Strategien bedingt auch den Blick auf die von den Parteien eingesetzten Methoden und Kapitalsorten. Darüber hinaus lohnt es sich, den Fokus auf adeliges Unternehmertum zu richten, um etwas über die zivilrechtliche Dimension adeligen Unternehmertums zu erfahren. Gerade die Problematik der juristischen Konsequenzen und Fallstricke kann so besser aufgegriffen werden. Außerdem gelingt es mit dieser Vorgehensweise, auch die Schwierigkeiten der Abhängigkeit adeligen Wirtschaftshandelns von den realen – und durchaus widerrechtlichen – Marktbedingungen zu thematisieren.

2 Die Familie Löwenstein-Wertheim: auf der Suche nach neuen Profitmöglichkeiten im kondominatorischen Herrschafts- und Betriebsmanagement

Die Grafen von Löwenstein-Wertheim zählten gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu den mindermächtigen Reichsständen im Heiligen Römischen Reich.4 1611 hatte sich das Haus aus religiösen Gründen in zwei Linien gespalten. Die katholisch gebliebene Linie des Hauses nannte sich seitdem Löwenstein-Rochefort, während die evangelische Linie nun den Zusatz Virneburg führte.5 Das Kondominium über die im gemeinsamen Besitz verbleibende Grafschaft Wertheim wurde dabei kollegial organisiert. Es hielt aber nur wenige Jahre.6 1711 gelang es der Rocheforter Linie einen Fürstentitel zu erwerben7 sowie das prestigeträchtige Amt des Kammerrichters am Reichskammergericht in Wetzlar zu erhalten.8 Die Familien unterschieden sich aber nicht nur durch unterschiedliche Religionszugehörigkeit, einen unterschiedlichen adeligen Rang und unterschiedliches Prestige, sondern auch in der Regelung der Erbfolge. Während die Rocheforter Linie die Primogenitur einführte,9 erbten die Virneburger zu allen Teilen gleich. Das bedeutete in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, dass insgesamt fünf Virneburger Linien mit fünf unterschiedlichen Regierungen existierten. Eine Art »symbolische Selbstbehauptung« der Kondominatsherren in Form einer Verwaltungsexplosion folgte.10 Erst 1796 vereinigten sich die Virneburger in zwei Hauptlinien.11 Da die gräflich-virneburgischen Linien zudem untereinander stark zerstritten waren, bedurfte es einer reichshofrätlichen Kommission, die unter anderen von dem Reichshofrat und Frankfurter Heinrich Christian von Senckenberg geleitet wurde,12 um die Regierung aufrechtzuerhalten. Ihre Aufgabe war es, die fünf lebenden Grafen der gräflichen Linie zu »vergleichen« und die Untertanen dazu anzuhalten, sich der »Administration und Regierung« des gräflichen Hauses zu unterwerfen.13 Gleichzeitig galt es, die großen Schulden des Gesamthauses in den Griff zu bekommen und den zum Teil gewaltsam ausgetragenen Streit der katholischen und evangelischen Linien um Religion und Rang zu beenden. Allerdings mit zweifelhaftem Erfolg: Noch 1803 verlangte der virneburgische Teil beim Kaiser eine Standeserhöhung. Dieser schlug den Wunsch auf Bitten des Reichshofkanzlers Franz de Paula Gundaker von Colloredo ab, da er einen zu starken Einfluss des evangelischen Teiles der Löwensteiner Linie befürchtete.14

Als einzige gemeinschaftliche Besitzung war bei der Teilung zwischen den einzelnen Linien die Grafschaft Wertheim verblieben.15 Sie war politisch am bedeutsamsten und am größten. Die Grafschaft lag am Mündungsgebiet der Tauber und griff bis zum südlichen Spessart und dem benachbarten Odenwald aus. Wertheim war das einzige größere Gebiet am Untermain. Nachbarn waren das Erzbistum Mainz und der Bischof von Würzburg sowie verschiedene Klöster und zahlreiche mehr oder minder kleine Reichsritterschaften.16 In der Grafschaft selbst fungierte die Stadt Wertheim als Residenz und Regierungsstadt. Sie hatte Standortvorteile, da die Tauber, die in Wertheim in den Main mündete, einen natürlichen Hafen bildete. Er diente nicht nur zur Verschiffung für Getreide- und Weinfrachten, sondern auch zur Personenbeförderung.17 So transportierte der kurkölnische und markgräflich-brandenburgische Schiffsmeister Georg Nikolaus Müller nicht nur regelmäßig den Kurfürsten von Köln und Meister des Deutschen Ordens,18 sondern auch die Markgrafen von Bayreuth.19 In seinen Tagebüchern erwähnt Müller zudem den Grafen von Harrach, die Fürsten und Grafen von Löwenstein-Wertheim, einen Graf Trautmannsdorf und den Reichskammergerichtspräsidenten von Thüngen als Passagiere.20 Dabei übernachteten die hochgestellten Persönlichkeiten zeitweise im Haus des Schiffers, der wohl auch eine Art Gastwirtschaft betrieb. Diese Fahrten bestanden oft aus einem Konvoi von bis zu zehn Schiffen und führten vorwiegend nach Bonn. Manchmal reisten sie aber auch bis nach Rotterdam.

3 Die Frankfurter Messschifffahrt: ein gräflich-wertheimischer Unternehmenszweig und seine Unwägbarkeiten

Eine weitere Einkommensquelle für die Schiffer und für das Gesamthaus Löwenstein-Wertheim – wie auch für Aschaffenburger, Mainzer und Miltenberger Schiffer21 – war die Frankfurter Messschifffahrt.22 Hierfür pachtete ein lokal ansässiger Wertheimer Schiffer von dem Gesamthaus Löwenstein-Wertheim ein Schiff, das während der Messe den Main hinunterfuhr, um Wertheimer Kaufleute zu transportieren, die dort ihre Geschäfte machen wollten. Der Schiffspächter übernahm demnach die transportlogistischen Dienstleistungen für die Anbieter von Wertheimer Produkten, vornehmlich Wertheimer Wein. Eine Zunftordnung für die Fischer und Schiffer war erstmals 1696 durch Graf Eucharius Casimir erlassen und 1754 von dem Gesamthaus erneuert worden.23 Die neue Ordnung teilte die Schiffe in zwei Klassen ein. Zur ersten Klasse gehörten nur die Schiffe der beiden Brüder Georg Nikolaus und Philipp Christoph Müller. Hinzu kam die Festlegung von Taxen für eine bestimmte Route. So betrug die einfache Taxe von Wertheim nach Frankfurt 32 Gulden.24

Mindestens ein Wertheimer Schiff, das bereits 1692 an die 100 Zentner Wein laden konnte,25 fuhr seit dem Ende des 17. Jahrhunderts regelmäßig zur Frühjahrs- und Herbstmesse nach Frankfurt.26 Außerdem durfte der Löwenstein-Wertheimer Messschifffahrer während der Dauer der Messe eine Waage aufstellen,27 um die auf der Messe zu verkaufenden Güter wiegen zu können. Hierfür war eine Gebühr fällig. Die Waage stand direkt am Mainufer zwischen Metzger- und Fischertor.

Die Lizenz zur Führung des Schiffes und der Ausübung der damit verbundenen Rechte versteigerte das Gesamthaus Löwenstein-Wertheim bzw. seine Administration jeweils für einen Zeitraum von zwölf Jahren. 1746 – die kaiserliche Kommission hatte gerade dafür gesorgt, dass die Grafschaft Wertheim wieder halbwegs regierbar war – ersteigerte Michael Müller das Messschiff und pachtete es auf zwölf Jahre.28 Bei dieser Gelegenheit wurde der jährliche Pachtbetrag von 162 Gulden auf 241 Gulden erhöht.29 Das bedeutete eine Steigerung von fast fünfzig Prozent. Dabei handelte es sich um eine stattliche Summe, die zwar die Schulden des Hauses Löwenstein-Wertheim nicht allzu sehr verringert haben dürfte, aber Löwenstein-Wertheim wollte unbedingt auf dem Frankfurter Markt mit eigenen Waren präsent sein. Müller kam dabei wohl nicht auf seine Kosten, denn er beklagte für die Pachtzeit die schleppenden Geschäfte und bezifferte gegenüber Löwenstein-Wertheim einen Verlust von 100 Gulden pro Jahr.30 Als Grund hierfür nannte er unter anderem, dass in Mainz alle zwei Jahre eine Messe abgehalten würde, die vor allem die Pfälzer, Mainzer und Hunsrücker der Frankfurter Messe vorzögen. Die Situation besserte sich jedoch spürbar in den Jahren danach, denn die Frankfurter Messe hatte während des Siebenjährigen Krieges von der durch die Kriegshandlungen arg gebeutelten Leipziger Messe nichts zu befürchten.31 Der Aufschwung hielt sich sogar trotz der fünfjährigen Besetzung Frankfurts durch die Franzosen.

1770 trug die Ersteigerung des Wertheimer Schiffes diesem Wirtschaftsaufschwung Rechnung. Georg Friedrich Müller erwarb die Lizenz für das Messschiff jetzt zum Preis von 400 Gulden jährlich,32 eine erneute Preissteigerung von mehr als fünfzig Prozent. Müller konnte jedoch aushandeln, dass er von dem Kontrakt zurücktreten könne, wenn er das volle Weinschankrecht nicht erhalten würde bzw. keine Waage aufstellen dürfe. 1773 kam es dann tatsächlich zu den Ordnungsmaßnahmen des Frankfurter Magistrats in Form der Aufstellung einer Wache vor dem Schiff und dem damit einhergehenden Verbot bzw. den genannten Einschränkungen der Wirtschaftsaktivitäten. Müller trat deshalb alsbald von dem Vertrag zurück. Dem Gesamthaus Löwenstein-Wertheim gelang es anschließend nur mit Mühe, zur folgenden Messe 1774 die Lizenz für das Schiff für 84 Gulden jährlich – also weniger als ein Viertel der von Müller gezahlten Summe – an den Schiffer Bauer zu versteigern.33 Gleichzeitig klagte das Gesamthaus vor dem Reichskammergericht gegen die Reichsstadt Frankfurt wegen des Rechts auf freien Ausschank seines Weines an alle auswärtigen und einheimischen Messebesucher sowie des Rechts, eine Waage am Mainufer aufstellen zu dürfen. Erleichtert bzw. überhaupt erst ermöglicht wurde dieses Vorgehen des Wertheimer Gesamthauses durch die Bemühungen der kaiserlichen Kommission. Sie hatten erste Früchte getragen, insofern die verfeindeten Kondominatsherren sich gerade wieder miteinander angefreundet und konfessionelle Vorbehalte vorerst jedenfalls in den Hintergrund gestellt hatten. Das Reichskammergericht reagierte auf die Klage des Hauses Wertheim prompt und sprach im gleichen Jahr ein Mandat – also eine Art einstweilige Verfügung – gegen die Stadt Frankfurt aus.34 In den Augen des Gerichts hatte Löwenstein-Wertheim das Recht, Wein an alle fremden und einheimischen Messebesucher auszuschenken und eine Waage am Mainufer aufzustellen. Doch Frankfurt ignorierte den Richterspruch. Ein Tauziehen zwischen dem Adelshaus und der Reichsstadt begann. Löwenstein-Wertheim musste weitere Verluste seines Geschäftes in Kauf nehmen. Als 1782 Frankfurt nicht nur mit aufgestellten Wachen das Geschäft des Pächters schädigte, sondern zudem Strafgeld erhob, stockte die Versteigerung und Verpachtung des Schiffes in den folgenden Jahren beinahe vollständig. Nur mit äußersten Mühen gelang es den Wertheimern, das Schiff im Jahr 1786 für jährlich 37,5 Gulden zu versteigern.35 Die Auktion erbrachte demnach nur noch etwa ein Zehntel des vormaligen Höchstwertes. Das Vorgehen des Frankfurter Rates machte den Gewinn des Hauses von Löwenstein-Wertheim aus diesem Geschäft quasi zunichte. 1787 ereignete sich zudem das eingangs berichtete Geschehen um den Arrest des Schiffes, was die Auseinandersetzung nicht beruhigte, sondern die Fronten weiter verhärtete.36 Aus Sicht der Wertheimer war dabei offenkundig, dass die Reichsstädter am längeren Hebel saßen, weil sie auf Zeit spielen konnten: Die Frankfurter waren weniger am unmittelbaren Nutzen, sondern an der langfristig lukrativen Wahrung ihrer Rechts- und damit Wirtschaftsposition orientiert, während ihre Wertheimer Kontrahenten sowohl ihre Rechtsposition behaupten als auch ihre Kosten- und Einnahmesituation verbessern mussten, also auf unmittelbaren »betriebswirtschaftlichen« Profit aus ihren obrigkeitlichen Rechten hofften. Dem Gesamthaus musste daher an einer zügigen Klärung der Angelegenheit gelegen sein.

4 Der Streitschlichtungsversuch: das Profitmaximierungsspiel mit den unterschiedlichen Kapitalsorten auf dem Feld des Rechts

Betrachtet man die Akten des Reichskammergerichtsprozesses etwas näher, so wird klar, dass Verhandlungen zwischen der Reichsstadt Frankfurt und dem Gesamthaus Löwenstein-Wertheim auf verschiedenen Ebenen stattfanden. Das war nicht ungewöhnlich, sondern vielmehr die Regel bei frühneuzeitlichen Konfliktfällen. Meist lassen sich hierzu jedoch keine Akten mehr finden. So auch in unserem Fall. Indizien für Streit auf mehreren Ebenen sind jedoch die verbalen Auseinandersetzungen der Prozessvertreter der beiden Parteien, die sich in den öffentlichen Sitzungen des Gerichts nichts schenkten. Das sogenannte Spezialprotokoll, das den Akten üblicherweise vorangelegt wurde, informiert detailliert darüber.37 Dabei erwies sich der Frankfurter Prozessvertreter – der Prokurator Friedrich Caspar Hofmann – als ein gewiefter Anwalt, der sich zudem bestens in den Frankfurter Interna auskannte, schon weil sein Cousin ersten Grades als Syndikus der Reichsstadt amtierte.38 Hofmann kam es vor allem darauf an, auf Zeit zu spielen, wohlwissend, dass die gegnerische Partei aus fiskalisch-»betriebswirtschaftlichen« Gründen diese weit weniger hatte. Dazu war jedes Mittel recht. Dies bemerkte auch die gegnerische Partei, die sich in der öffentlichen Sitzung des Gerichts massiv darüber beschwerte. So bemängelte der löwenstein-wertheimische Prozessvertreter Johann Paul Besserer 1781,39 dass nun seit bereits sechs Jahren ständig substanzlose Prorogationen angestrengt würden, um den Prozess in die Länge zu ziehen.40 Tatsächlich war Hofmann um keine Ausrede verlegen. So erklärte er wegen der verspäteten Stellungnahme zu dem Reichskammergerichtsmandat, dass er leider nicht hätte reagieren können, da das Frankfurter Collegium Syndicorum zwei Mitglieder verloren hätte. Dies habe bewirkt, dass der Geschäftsgang doch sehr zurückgegangen sei, da »es mindestens ein dreiviertel Jahr dauere, bis die neue Stelle besetzt werden könne«.41

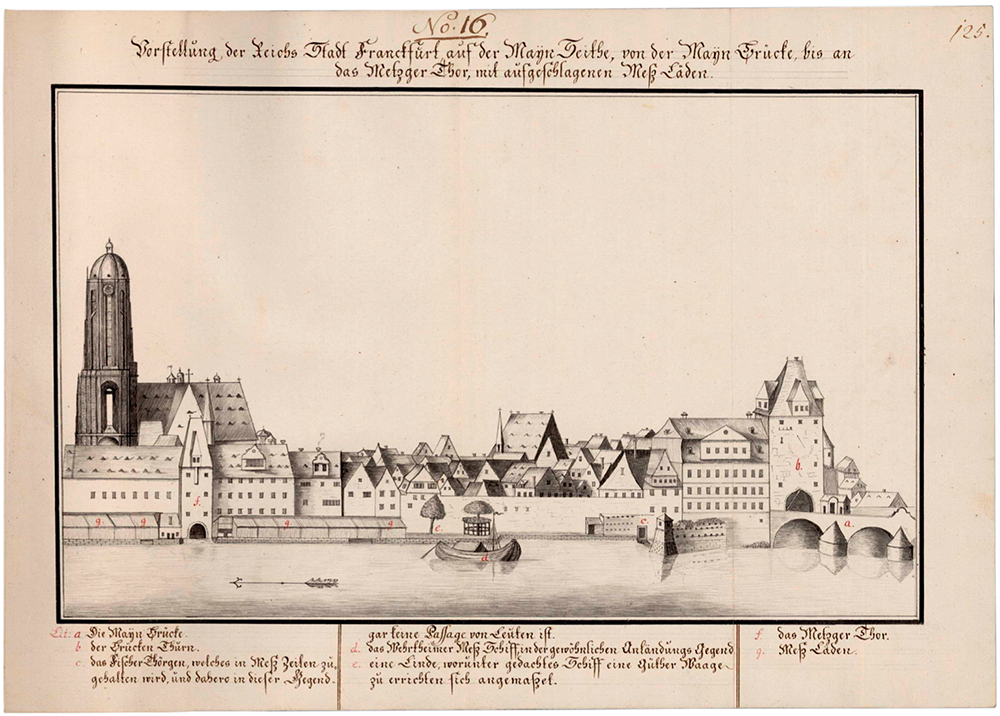

Wertheim beharrte in dem gesamten Prozessverlauf auf seine vom Reichskammergericht bereits zugestandenen Rechte. Frankfurt dagegen ignorierte den Richterspruch und behinderte die Wertheimer Messschiffer weiter massiv. Die Tatsache, dass Wertheim seit mindestens 1687 an alle Kunden Wein ausschenkte und verkaufte sowie eine Waage betrieb,42 ließ sich zwar durch Frankfurt bestreiten, aber Löwenstein-Wertheim konnte leicht das Gegenteil beweisen. Hofmann war dies natürlich klar. Er musste zu raffinierteren Mitteln greifen, um das bereits verhängte Mandat in das Gegenteil zu verkehren oder zumindest abzumildern bzw. den Prozess weiter hinauszögern. Denn sein Ziel war es, auf anderen Verhandlungsebenen erfolgreich zu sein. Hofmann, der auch so bedeutende Reichsstände wie den preußischen König und Kurpfalz vertrat, aber auch ein enger Freund des europaweiten Verfechters der jüdischen Emanzipation Christian Konrad Wilhelm von Dohm war,43 griff deshalb auf das Mittel des visualisierten Beweises zurück. Er bediente sich einer besonderen Frankfurter Stadtansicht, um den Richtern die vermeintliche Unsinnigkeit der Forderungen Löwenstein-Wertheims deutlich zu machen und die Argumentation der Grafen ins Lächerliche zu ziehen. Eine Analyse jenes Beweismittels, das der Frankfurter Prozessvertreter vor Gericht verwendete und das noch den Akten beiliegt,44 lässt deutlich werden, worauf sein Handeln abzielte.

Die von Hofmann vorgelegte schwarz-weiße Federzeichnung zeigt eine Ansicht Frankfurts vom südlichen Mainufer aus (siehe Abb. 1). Der dargestellte Abschnitt reicht vom Metzger Tor im Westen bis zum Fischertor und der Mainbrücke mit dem Brückenturm im Osten. Den Vordergrund bildet der Main. Im Hintergrund sind Häuser, Hausdächer und der Dom mit seinem markanten Turm erkennbar. Am Mainufer stehen Messeverkaufsstände – so genannte Schirne – sowie zwei Bäume, von denen einer mit dem roten Buchstaben e gekennzeichnet ist. Auch andere Gebäude sind mit roten Buchstaben markiert. Direkt vor dem Baum befindet sich ein einziges Schiff. Es trägt den Buchstaben d. Die Legende am unteren Bildrand erklärt, dass es sich hier um »das Wehrtheimer Messschiff in der gewöhnlichen Anlandungsgegend« handle. Auch wird in der Ansicht vermerkt, dass der Durchgang zum Fischertor während der Messe gesperrt sei. Maßstab und Angaben zur Himmelsrichtung fehlen. Sie scheinen in den Augen des Zeichners und der Frankfurter Prozesspartei nicht notwendig gewesen zu sein.

Die Stadtansicht diente Hofmann dazu, zu beweisen, dass die Aufstellung der Waage durch die Wertheimer an diesem Ort nutzlos sei und kein Gewinn brächte, da sich keine Messebesucher dorthin verirrten:

»Der vorgegebene Besitz dieser offentlichen Waag⸗aufstellung ist also nicht nur von aller rechtlichen Vermuthung und Wahrscheinlichkeit völlig entfernet, sondern auch an sich falsch und ungeändert; wäre aber auch […] an dem abgesonderten Ort, wo das Wertheimer Meßschiff anländet und welchen der sub Nummero 16 beigehende Riß darstellet, nicht unmöglich, […], was würde wohl ein solches heimliches Vernehmen, […] vor einen Besitz würcken können.«45

Diese Art der Darstellung des Frankfurter Mainufers und die Ausführungen Hofmanns ließen keinen anderen Schluss zu, als dass Löwenstein-Wertheim hier auf ein Recht beharrte, das keine ökonomische Bedeutung zu besitzen schien. Die Visualisierung des Raumes wurde zum Beweis seiner tatsächlichen Nutzung oder Nichtnutzung bzw. zu seiner Missbewirtschaftung. Hofmann verließ das juristische Feld fast völlig, indem er an entscheidender Stelle betriebs- bzw. markt-wirtschaftliche Argumente ins Feld führte:

»Und wer wollt wohl Syndici Herren P. [Frankfurter Räte] zutrauen, daß dieselbe die Pflichten, womit sie über die Gerechtsame der Stadt zu wachen verbunden sind, so weit außer Augen sezen würde, allein dem Wertheimer Schiffer, wenn deßfalls zu einer Zeit ein Bericht oder Anzeige eingekommen wäre, ein solches Recht oder Besitz einzuräumen, welches die Gerechtsame der Stadt äußerst beschränken würde.«46

Diese Argumentation war in doppelter Hinsicht bemerkenswert: Zum einen weil damit vor dem Reichskammergericht nicht die Frage der Rechtskonformität des Wertheimer Handelns, sondern dessen ökonomischer Rationalität zur Debatte gestellt wurde, zum anderen weil Hofmann schlicht an der belegbaren Faktenlage vorbei argumentierte. Denn selbst die reichsstädtischen Akten wiesen das Gegenteil aus. So erwies ein Frankfurter Ratsdokument von 1654, dass neben dem Wertheimer Schiff zu Messezeiten 24 weitere Schiffe in einer bestimmten Reihenfolge dicht gedrängt am Mainufer ankerten.47 Die eingangs erzählte Zeugenaussage des Würzburger Messschiffers, die mit der Schilderung eines Menschenauflaufes im starken Kontrast zu der von Hofmann eingereichten menschenleeren Zeichnung steht, lässt darauf schließen, dass sich daran auch im 18. Jahrhundert nichts Wesentliches geändert hatte. Das Würzburger Schiff hatte nur ein weiteres Schiff weit entfernt seine Anlegestelle. Bezeichnenderweise ignorierte der Prozessvertreter des Gesamthauses Löwenstein-Wertheim die Zeichnung in seiner Stellungnahme komplett und verwies stattdessen auf die Zeugenaussage des Würzburger Schiffers und damit eben auf drei wesentliche Dinge: Das Wertheimer Schiff lag nicht an einer einsamen Stelle am Main. Vielmehr wimmelte es dort von Menschen und außerdem hatte der Frankfurter Rat mit einer gewalttätigen Handlung wertheimische Rechte beschnitten.

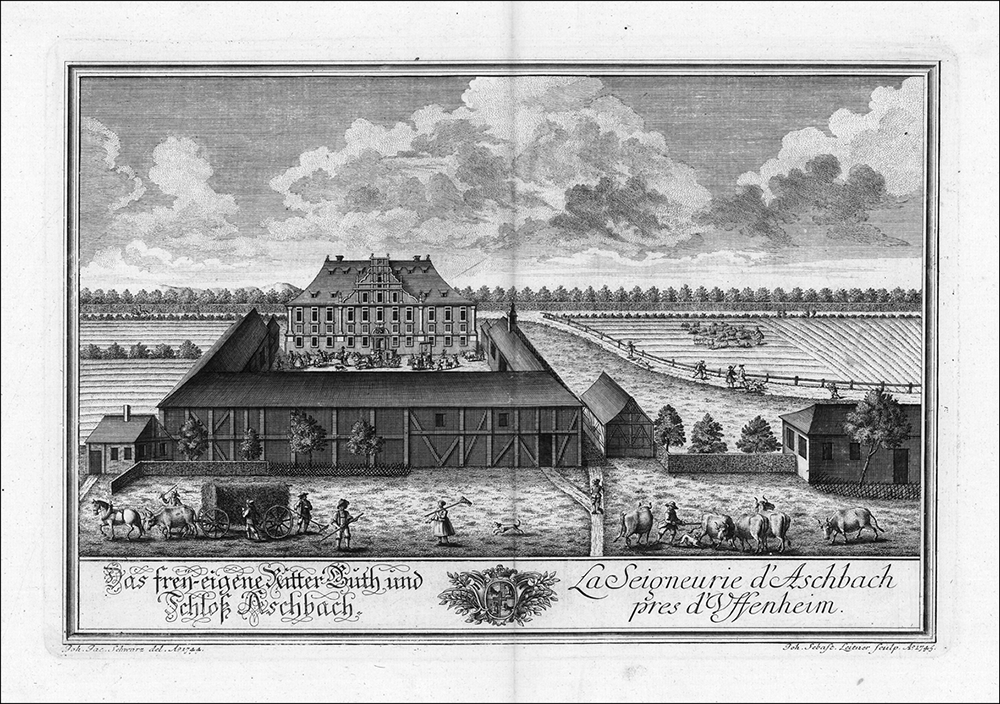

Hofmanns Prozessstrategie war in methodischer Hinsicht – mit Blick auf die Einführung einer Augenscheinkarte als Beweismittel – keineswegs unüblich, sondern Teil einer seit dem 16. Jahrhundert begonnenen Professionalisierung, die sich immer mehr vom Zeugenbeweis ab- und dem Sachbeweis zuwandte. Eine Visualisierung von Raum zum Beweis von Nutzungsformen war demnach im 18. Jahrhundert am Reichskammergericht keine neue Darstellungsart. In einem Prozess aus dem Jahr 1750 ging es zum Beispiel darum zu beweisen, dass ein Haus den Charakter eines Rittergutes bzw. Schlosses besitze und kein einfacher Bauernhof sei.

Der Vordergrund des Kupferstiches (Abb. 2) zeigt eine ländliche Idylle mit Heuwagen, Schnitter und Schnitterin, Hunden und Viehherde.48 Im Mittelgrund erhebt sich ein reich dekorierter Bau mit elf Fensterachsen und einem erhöhten verzierten Giebel. Vor dem Schloss ist ein Brunnen umgeben von Bauern, aber auch eine prächtige Kutsche mit höfisch gekleideten Personen zu sehen. Dem Schloss ist ein dreiflügeliger Wirtschaftsbau vorgelagert. Die Visualisierung des Raumes wird hier vorgenommen, um eine bestimmte Qualität von Eigentum – nämlich die eines adeligen Rittergutes – aufzuzeigen. Das unterstreicht auch die Unterschrift: »Das frey-eigene Ritterguth und Schloß Aschbach. La Seigneurie d’Aschbach près d’Uffenheim«. Hinzu kommt das freiherrliche Wappen, das die Verbindung der Person des Eigentümers mit dem Eigentum selbst eindrücklich herstellt und keinen anderen Schluss zulässt, als dass es sich bei dem abgebildeten Gebäude um ein freies Rittergut handeln muss.

Das Aschbacher Fallbeispiel war keinesfalls singulär. Die Wertheimer Kondomini selbst nutzten 1794 eine solchen Typus der Augenscheinkarte als Beweismittel, als die Bürger ihrer »Hauptstadt« gegen ein Urteil ihrer Regierung in Kleinheubach an das Reichskammergericht appellierten (Abb. 3). Die Wertheimer Bürger hatten die Stadt Wertheim zwingen wollen, eine Straße zu finanzieren, die durch das Hochwasser der Tauber zerstört worden war.49

Die Visualisierungsstrategie des Wertheimer Rates zielte darauf zu definieren – und so zu beweisen –, dass ein Weg »privat« sei. Dabei blickt der Betrachter von einer leichten Erhöhung auf das Städtchen Wertheim, das direkt an der Taubermündung in den Main liegt. Oberhalb der Stadt ist das Wertheimer Schloss sichtbar. Dahinter schließen sich Weinberge und ein Wäldchen an. Vor der befestigten Stadt liegen Wiesen und kleine Gärten zum Teil mit eleganten Gartenpavillons versehen. Ein Fußweg, der an Tauber und Main entlangführt, wird lebhaft genutzt. Spaziergänger und auch ein Hund tummeln sich dort. Die Spaziergänger, die sich auf dem vermeintlichen »Hauptweg« befinden, und die Unebenheit des Weges selbst sollten beweisen, dass es sich hier nur um einen Weg zum privaten Nutzen handeln könne. Der Stecher selbst sitzt mit einem Frack bekleidet auf dem bloßen Boden und hält einen Zeichenstift in der Hand. Der Stich zeigt zudem auf der Unterseite das Wappen der Wertheimer und nennt dazu den Namen des Herstellers. Der Stich gibt uns gleichzeitig eine Vorstellung davon, wie die Stadt Wertheim gegen Ende des 18. Jahrhunderts ausgesehen hat und schafft so eine Verbindung zu dem geschilderten Prozess.

Aber kommen wir zu unserem ursprünglichen Fall zurück: Der Wertheimer Anwalt ignorierte die Beweisstrategie der Frankfurter. Die Tatsache, dass sich die Wertheimer Prozesspartei dagegen auf die Frankfurter Prolongierungsstrategie einließ, mochte auch einer simplen betriebswirtschaftlichen Rechnung entsprungen sein. Denn wenn auch die Pachtverluste des Hauses Löwenstein-Wertheim in Prozentpunkten ausgedrückt beträchtlich waren, so war der absolute Betrag an sich in Relation zur drückenden Schuldenlast eher unerheblich. So scheint es den Kondomini am Ende nur vordergründig um Gewinn gegangen zu sein, sondern um Ehre und Teilhabe an städtischen Rechten. Wertheim wollte das Frankfurter Stadtrecht beschneiden und nicht anerkennen, dass der Wertheimer Schiffer nur »denen Wertheimer Leuten Speiß- und Trank« geben dürfe.50 Aber nur um die Wahrung ihrer ständischen Ehre und die Eindämmung Frankfurter Rechtsextensionen konnte es den Wertheimern dann doch nicht gehen. Denn das hätte ja auch den Gewinn bzw. Umsatz des Schiffes weiter erheblich geschmälert und darüber hinaus die Frage aufgeworfen, inwiefern die Kondomini als Obrigkeit in der Grafschaft die heimische Wirtschaft zu schützen und zu fördern in der Lage waren. Das heißt, an diesem Streit hingen zwei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung: die Frage nach dem genuin betriebswirtschaftlichen Profit und die Frage nach dem Profit der kondominatorischen Herrschaftsökonomie. Beide Fragen tangierten letztlich – und viel entscheidender – die übergeordnete Schwierigkeit des ökonomischen Überlebens der Grafschaft und damit dynastieökonomische Problematiken, die beinahe alle unterschiedlichen Kapitalsorten berührten.

Vorerst aber schleppte sich der Prozess ganz nach Wunsch der Frankfurter weiter. Am 16. September 1788 allerdings verkündete der Frankfurter Prozessvertreter Hofmann in der öffentlichen Sitzung des Gerichts plötzlich, die Streitparteien führten Vergleichsverhandlungen.51 Der Wertheimer Anwalt Johann Georg Carl Vergenius – Nachfolger von Dr. Johann Paul Besserer – war verblüfft. Er musste vor allen Anwesenden zugeben, dass er davon nichts wisse.52 Ob es sich dabei um eine taktische Maßnahme Hofmanns oder aber um mangelnde Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant auf Löwensteinisch-Wertheimer Seite handelte, kann auf Grund der Quellenlage nicht beurteilt werden. Wieder aufgeflammte Streitigkeiten unter den Kondominatsherren und gegenseitige Blockierungsmaßnahmen lassen aber auf Kommunikationsdefizite schließen. Jedenfalls lassen sich die Aussagen Vergenius’ so deuten, denn er sagt:

»Allenfalls mögten eine Regierung zu Wertheim in separato gethan und geschrieben haben, was sie wollten, so kann solches dem hohem Sammt Hauß Löwenstein Wertheim nicht präjudiciren, denn in der Gemeinschaft zu Wertheim fallen die regulae societatis weg, und sind nichts weniger als anwendbar, maßen eine hohe Linie einmalen schuldig ist, dasjenige zu erkennen, und sich darnach zu richten wozu die andern ohne ihr Wissen und ausdrücklichen Beitritt sich verbindelich gemacht haben. Nur was beide hohe Linien die Fürstliche sowohl als gräflich oder dero Regierungen nach vorhergegangen communication coniunctim beschließen und thun, verbindet das hohe fürstliche und gräfliche Sammt Hauß Löwenstein-Wertheim.«53

Die Frankfurter Strategie war demnach aufgegangen, wenn auch nicht so wie angedacht. Der Prozessgegner war gespalten, seine Strategie durchkreuzt, weil er sie aufgrund divergierender Interessen nicht mehr hatte durchhalten können. Am 25. Oktober 1790 meldete Hofmann denn auch, dass die Sache verglichen sei.54 Der Gegenanwalt bestätigte dies auf Rückfragen des Gerichts. Der Bitte des Gerichts, den Vergleichsvertrag den Akten beizulegen, kam Hofmann aber nicht nach, weshalb nicht nachvollzogen werden kann, wie der Vergleich konkret aussah. Festzuhalten bleibt allerdings, dass Löwenstein-Wertheim auf ganzer Linie vorgeführt worden war.

5 Fazit: freies Marktgeschehen und unfreie Marktgestaltung durch Dritte als unkalkulierbare Variable adeligen Unternehmertums

Das Gesamthaus Löwenstein-Wertheim hatte als Verpächter von Messschifflizenzen keinen oder doch nur beschränkten Erfolg. Dies resultierte keineswegs aus unternehmerischer Unfähigkeit, sondern aus der internen Zerstrittenheit und der Abhängigkeit von dem zentralen Anbieter der logistischen und Marktinfrastruktur in Gestalt der Reichsstadt Frankfurt, deren Magistratselite nur eines kannte: das Geschäft. Sie organisierte die entscheidenden »Vermarktungsplattformen«, also jene Messen, deren Rahmenbedingungen sie auf der Basis ihrer kaiserlichen Privilegien, aber gewiss nicht immer gemäß dieser Rechte exklusiv »ausgestaltete«. Der Beherrschung des Marktes durch das Instrument des Rechts und dessen konkreter Ausübung durch die Reichsstadt hatten andere Anbieter und übergeordnete Rechtskontrolleure nichts entgegenzusetzen, weil sie zu einer konzertierten Aktion gegen den regionalen Monopolisten nicht in der Lage waren. Der Extension der Privilegien durch die Reichsstadt war offenkundig angesichts der allgemeinen Marktbedingungen weder ein Reichsstand noch eine Reichinstitution gewachsen. Der Reichsstand und das Reichskammergericht wurden durch Frankfurt im Streit um die Ausübung der Messerechte schlicht nicht ernst genommen. Das erteilte Mandat des Reichskammergerichts wurde durch Frankfurt einfach übergangen und der Prokurator der Löwenstein-Wertheimer in den öffentlichen Sitzungen des Gerichts regelrecht vorgeführt. Die vermeintlichen alten Rechte der Löwenstein-Wertheimer spielten für die Reichsstadt keine Rolle. Mehr noch: Die Frankfurter Vertreter argumentierten vor Gericht gar nicht mehr juristisch, sondern gleichsam markt- bzw. monopolradikal, wenn sie der Wertheimer Forderung nach Rechtskonformität des Marktgeschehens – also der Einhaltung von gesetzlichen Regeln – eine brutale, zudem rechts- und faktenwidrige Bewirtschaftungsrationalität entgegensetzten, die unter Ausnutzung der lokalen Bedingungen einseitig die Interessen der Stadt und ihrer »Interessenten« bediente. Der Frankfurter Magistrat und sein Prozessvertreter arbeiteten folgerichtig mit einem visualisierten Beweis zur Raumnutzung, dem allseits bewährten Mittel der Zeitverzögerung sowie einzelnen gezielten obrigkeitlichen Maßnahmen, um den Reichsstand mürbe zu machen. Schließlich musste sich Wertheim – trotz Erreichung eines Mandats des Reichskammergerichts – mit einem Vergleich zufriedengeben.

6 Quellen- und Literaturverzeichnis

Archivalische Quellen

Frankfurt

Institut für Stadtgeschichte [ISG]

Rechnereiakten vor 1816

Reichskammergericht, Nr. 1016 Akten-Nr. 1554

Karlsruhe

Generallandesarchiv [LGA]

Plansammlung J-B Wertheim 2

Bestand 71, Nr. 3325

München

Bayerisches Hauptstaatsarchiv [BayHStA]

Kartensammlung 860 III.

Bestand Reichskammergericht, Nr. 6909

Wertheim

Staatsarchiv Wertheim [StAWt]

S HV J 155, Schiffstagebuch Georg Nikolaus Müller,

S V 10 T 172, Schiffstagebuch Georg Nikolaus Müller (Sohn).

Wien

Österreichisches Staatsarchiv [ÖStA]

Allgemeines Verwaltungsarchiv [AVA], Adelsarchiv Löwenstein-Wertheim

Haus-, Hof-, und Staatsarchiv (HHStA], Reichstaxamt 22

Gedruckte Quellen

Moser, Johann Jakob: Teutsches Staats-Recht. Bd. 15, Leipzig/Ebersdorf 1744.

Literaturverzeichnis

Baumann, Anette: Anwälte am Reichskammergericht. Die Prokuratorendynastie Hofmann in Wetzlar 1693–1806) (Schriftenreihe der Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung, Heft 28). Wetzlar 2001.

Baumann, Anette: Advokaten und Prokuratoren. Anwälte am Reichskammergericht (1690–1806) (Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, Bd. 51). Köln/Weimar/Wien 2006.

Carl, Horst: Die Aachener Mäkelei 1786–1792. Konfliktregelungsmechanismen im Alten Reich. In: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 92 (1985), S. 103–187.

Dambacher, Ilsegret: Christian Wilhelm von Dohm. Ein Beitrag zur Geschichte des preußischen aufgeklärten Beamtentums und seine Reformbestrebungen am Ausgang des 18. Jahrhunderts. Frankfurt a. M./Berlin 1974.

Denzel, Markus A.: Das System der Messen in Europa – Rückgrat des Handels, des Zahlungsverkehrs und der Kommunikation (9. bis 19. Jahrhundert). In: Denzel, Markus A. (Hrsg.): Europäische Messegeschichte 9.–19. Jahrhundert. Köln/Weimar/Wien 2018, S. 369–431.

Dietz, Alexander: Frankfurter Handelsgeschichte. Bd. 1. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1910, Glashütten im Taunus 1970.

Dietz, Alexander: Frankfurter Handelsgeschichte. Bd. 2. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1921, Glashütten im Taunus 1970.

Dölemeyer, Barbara: Frankfurter Juristen im 17. und 18. Jahrhundert. Frankfurt a. M. 1993.

Ehmer, Hermann: Geschichte der Grafschaft Wertheim. Wertheim 1989.

Emlein, Friedrich: Die Wertheimer Fischer- und Schifferzunft. In: Wertheimer Jahrbuch 1922, S. 31–65.

Gschließer, Oswald von: Der Reichshofrat. Wien 1942.

Jendorff, Alexander: Condominium. Typen, Funktionsweisen und Entwicklungspotentiale von Herrschaftsgemeinschaften in Alteuropa an Hand hessischer und thüringischer Beispiele (Historische Kommission für Hessen, Bd. 72). Marburg 2010.

Lerner, Franz: Weinhandel und Messe. In: Koch, Rainer (Hrsg.): Brücke zwischen den Völkern. Zur Geschichte der Frankfurter Messe. Bd. 2, hrsg. von Patricia Stahl. Frankfurt a. M. 1991, S. 246–252.

Löwenich, Maria von: Amt und Prestige. Die Kammerrichter in der ständischen Gesellschaft (1711–1806) (Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, Bd. 72). Köln/Weimar/Wien 2019.

Meier, Robert: Souverän und doch geteilt: Kondominate. Eine Annäherung an eine typische Sonderform des Alten Reiches am Beispiel der Grafschaft Wertheim. In: Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte 24 (2002), S. 253–272.

Nève, Paul L.: Die Lütticher Revolution 1789 vor dem Reichskammergericht (Schriftenreihe der Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung, Heft 8). Wetzlar 1989.

Stockert, Harald: Adel im Übergang. Die Fürsten und Grafen von Löwenstein-Wertheim zwischen Landesherrschaft und Standesherrschaft 1780–1850 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B. Forschungen, 144. Bd.). Stuttgart 2000.

Wüller, Heike: Systemkrise als Handlungschance. Christian Wilhelm von Dohm und die Lütticher Revolution von 1789 (Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte Band 26). Berlin 2004.

Abbildungsnachweise

Abb. 1 Stadtansicht von Frankfurt, Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Reichskammergericht Nr. 1016 Akten-Nr. 1554

Abb. 2 Ansicht des Rittergutes Aschbach, Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kartensammlung 860 III

Abb. 3 Ansicht der Stadt Wertheim, Generallandesarchiv Karlsruhe, Plansammlung J-B Wertheim 2

Das Gesamthaus Löwenstein-Wertheim und die Reichsstadt Frankfurt im Konflikt über Marktmacht und Marktgestaltung auf der Frankfurter Messe

1 Einleitung

2 Die Familie Löwenstein-Wertheim: auf der Suche nach neuen Profitmöglichkeiten im kondominatorischen Herrschafts- und Betriebsmanagement

3 Die Frankfurter Messschifffahrt: ein gräflich-wertheimischer Unternehmenszweig und seine Unwägbarkeiten

4 Der Streitschlichtungsversuch: das Profitmaximierungsspiel mit den unterschiedlichen Kapitalsorten auf dem Feld des Rechts

5 Fazit: freies Marktgeschehen und unfreie Marktgestaltung durch Dritte als unkalkulierbare Variable adeligen Unternehmertums

6 Quellen- und Literaturverzeichnis

Abbildungsnachweise