Decorum und Mammon im Widerstreit? Adeliges Wirtschaftshandeln zwischen Standesprofilen, Profitstreben und ökonomischer Notwendigkeit

11 Feb 2022

Militärisches Unternehmertum

Adlige Kroatenobristen als Militärunternehmer. Fallstudien aus dem Dreißigjährigen Krieg

1 Perspektivenwechsel

Der Dreißigjährige Krieg führte viele Exoten von der europäischen Peripherie auf die zentraleuropäischen Kriegsschauplätze, so dass sich »fremde« Kriegergruppen hier ein »regelrechte[s] Stelldichein« gaben.1 In den Reihen des kaiserlichen Heeres und der Armee der Katholischen Liga waren es in erster Linie die kroatischen Söldner, die als fremd und somit tendenziell als furchteinflößend und bedrohlich wahrgenommen wurden. In aller Regel wurden die Kroaten für den Dienst in der leichten Kavallerie rekrutiert – einer hochmobilen Waffengattung, deren Hauptbetätigungsfeld der sogenannte Kleine Krieg darstellte.2 Spuren dieser spezifisch »kroatischen« Beteiligung am Dreißigjährigen Krieg lassen sich bei genauerem Hinsehen vielerorts noch heute finden: etwa in Form von Straßennamen, Gedenktafeln, Gebäuden, topographischen Bezeichnungen, Ehrengräbern oder auch als Formation bei Reenactments des Dreißigjährigen Krieges (vgl. Abb. 1-4).

Die selbstironische Beschreibung der Reenactment-Gruppe des »Altdorfer Kroaten Haufens« gibt dabei das tradierte Bild der kroatischen Söldner in geradezu exemplarischer Weise wieder:

»Sveta Marija sa nama [Heilige Maria mit uns]

Wer wir sind: Mörder, Brandstifter, Lösegelderpresser, Halsabschneider und unerschrockene Söldner; Merkmale: Berüchtigt durch Grausamkeiten und Plünderungen, greifen bei Schlachten den feindlichen Troß an und sorgen damit beim Feind für Unruhe. Bis heute in der Geschichte unvergessen. […]« 3

Tatsächlich scheint ein kursorischer Blick in einschlägige Quellensammlungen diese wenig schmeichelhafte Charakterisierung zu bestätigen, findet sich hier doch eine Vielzahl an Berichten über von »Kroaten« 4 begangene Plünderungen, Brandstiftungen, Gewaltexzesse etc.5 Weitet man den Blick indes, so lassen sich je nach Bestand bzw. Provenienz auch signifikant anderslautende Berichte finden.6 Als ein Beispiel hierfür kann das oben abgebildete Kroatengrab bei Uebigau gelten. Der Gedenkstein erinnert an einen jungen kroatischen Offizier, der sich 1631 im südbrandenburgischen Uebigau gegen seine eigenen Leute gestellt hatte, als diese das örtliche Hospital plündern wollten, nachdem sie zuvor in der völlig verlassenen Stadt keinerlei Beute gemacht hatten. Die raubgierigen Söldner ließen sich von ihrem Vorhaben jedoch nicht abbringen und überwältigten den gewissenhaften Soldaten, der kurz darauf an den Folgen der Misshandlungen starb. An der Stelle, an der die Bürger der Stadt später seine Leiche fanden, errichteten sie ihm zu Ehren ein Denkmal.7 Auch wenn sich dieses Ereignis aus den zeitgenössischen Quellen nicht zweifelsfrei nachweisen lässt, so liefert es dennoch ein Indiz für die Breite und Vielfalt an Handlungsoptionen, die auch kroatischen Söldnern und ihren Regimentsführern (Obristen) zur Verfügung standen. Es erscheint daher nicht nur angemessen, sondern geradezu angeraten, die bisher dominierende Perspektive auf die Kroaten als Inbegriff »aller nur erdenklichen Scheußlichkeiten«8 im Dreißigjährigen Krieg zu überwinden und sie stattdessen als (überwiegend) zweckrational handelnde Kriegsspezialisten zu begreifen und dementsprechend zu analysieren.9

Die adligen Kroatenobristen bieten in diesem Zusammenhang einen besonders lohnenden Untersuchungsgegenstand, da sich an ihnen – so die These dieses Beitrags – exemplarisch zeigen lässt, ob und wie der Einsatz von Gewalt unter zweckrational-temporalen Prämissen gesteuert wurde, welche Karriere- respektive Aufstiegsmöglichkeiten sich hieraus für den Adel bzw. den Aufstieg in den Adelsrang ergaben und wo die Grenzen dieser Kriegsökonomie lagen. Selbstredend möchte dieser methodische Ansatz die ausgeübte Gewalt weder verharmlosen noch rechtfertigen, sondern vielmehr deren fallweise auch exzessiven Gebrauch in seinen jeweiligen Kontext einordnen und damit dem historischen Verständnis zugänglich machen. Bevor anhand von drei Fallstudien diese Fragen untersucht werden, wird zunächst das dafür grundlegende Konzept des frühneuzeitlichen Militärunternehmers diskutiert und die damit eng verknüpfte Rolle des (kroatischen) Adels eruiert.

2 Militärunternehmertum und (kroatischer) Adel

1956 veröffentlichte der deutsch-amerikanische Wirtschaftshistoriker Fritz Redlich einen Aufsatz, in dem er sein Arbeitsvorhaben zur Erforschung des militärischen Unternehmers umriss, aus dem schließlich sein zweibändiges Standardwerk The German Military Enterpriser and his Work Force (1964/65) hervorging.10 Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt stellte Redlich fest:

»[T]he military enterpriser, as we meet him at least the 15th century on [sic], represented a personal union of officer and enterpriser, because he himself on a business basis organized the necessary wherewithall [sic] of warfare, especially bodies of troops. The military enterpriser was a man who himself or through a ‘locum tenens’ led the troops which he had raised for profit’s sake.«11

In dieser Charakterisierung des Military Enterpriser, dessen Tätigkeit nun nicht mehr »Dienst, sondern Geschäft« war,12 lässt sich eine gewisse Anschlussfähigkeit an die allgemeine Definition des Unternehmers von Joseph A. Schumpeter sehen, der darin seinerseits nicht nur auf die Bedeutung »führender Männer« in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft hinwies, sondern auch auf deren Notwendigkeit für die erfolgreiche Leitung militärischer Aktionen aufmerksam machte. Diese »führenden Männer« wiederum stellen nach Schumpeter den Prototyp des Unternehmers dar, wie ihn der Nationalökonom unter dem entsprechenden Lemma in der 4. Auflage des Handwörterbuchs der Staatswissenschaften beschrieb.13 Die dort angeführte Aufgabentypologie, die nach Schumpeter den Kern der Unternehmerfunktion darstellt,14 lässt sich cum grano salis auf den frühmodernen Militärunternehmer übertragen: 15 So hat Redlich etwa die »Erschließung neuer Bezugsquellen« instruktiv beschrieben,16 für die »Erschließung neuer Absatzmärkte« ist der Dreißigjährige Krieg selbst – als erster europäischer Konflikt, der im großen Umfang Söldner aus ganz Europa auf engstem Raum zusammenführte 17 – ein geradezu mustergültiges Beispiel, und für die »Erzeugung und Durchsetzung neuer Produkte oder neuer Qualitäten von Produkten« kann man exemplarisch nachgerade die kroatischen Reiter als gefragte Anbieter spezieller Fertigkeiten für den Kleinen Krieg nennen.18

Als besonders prädestiniert für die Übernahme solcher Führungspositionen bzw. in der Diktion Schumpeters »Unternehmerfunktionen« galt im Ancien Régime der Adel, dem neben kriegerischen Tugenden auch soziale Kompetenz und Autorität zugeschrieben wurde.19 Dem entsprach auch das »Selbstbild als Kriegerstand«, das »zum Kernbestand der kollektiven Identität des männlichen Adels« zählte.20 Zwar wurde schon in der Frühphase des Dreißigjährigen Krieges vereinzelt darauf hingewiesen, dass allein die Zugehörigkeit zum Adel noch keine ausreichende Qualifikation für ein Kriegsamt darstelle,21 doch änderte dies wenig an der tatsächlichen Bestallungspraxis. Schließlich brachte der Adel das mit seinem Stand verbundene Sozialprestige sui generis mit und besaß kraft seines Status »die Legitimation zur Herrschaft und den Anspruch auf Gehorsam«.22 Auch die von Kurfürst Maximilian I. von Bayern (1573–1651) mehrfach angemahnten militärischen Grundtugenden Valor, Vigilanz, Diligenz, Dapfferkeit [und] Dexteritet 23 gehörten zum klassischen adligen Portfolio. Hinzu kam eine bislang kaum beachtete Eigenschaft, die ebenfalls »adelstypisch« war: seine (tendenzielle) Mehrsprachigkeit,24 die ihn insbesondere für die Führung der im Laufe des Krieges landsmannschaftlich zunehmend heterogen zusammengesetzten Regimenter qualifizierte. Dies gilt gerade auch für die Kroatenregimenter, die spätestens seit 1631/32, als ihre Zahl immer weiter anstieg, vermehrt auch Nicht-Kroaten in ihre Reihen aufnahmen.25

Die Inhaber kroatischer Regimenter selbst stammten ebenfalls nicht ausschließlich aus Kroatien, was seine Ursache nicht zuletzt darin haben dürfte, dass die mächtigsten Dynastien des Landes nur sehr eingeschränkt in diesem Konflikt aktiv wurden. Die beiden »einflussreichsten Familien« des kroatischen Hochadels, Zrinski und Frankopan, die jeweils mehrfach das Amt des Banus (Vizekönigs) von Kroatien innehatten,26 beteiligten sich nur in der Früh- und Endphase selbst am Dreißigjährigen Krieg, in der dazwischen liegenden Zeit waren es indes überwiegend Abkömmlinge weniger hochrangiger Adelsgeschlechter, die als Militärunternehmer aktiv wurden. Für sie stellte der Kriegsdienst eine der wenigen verbliebenen Einnahmemöglichkeiten dar, nachdem weite Teile des kroatischen Niederadels ihren Grundbesitz im Laufe des 16. Jahrhunderts durch die osmanischen Eroberungen verloren hatten. Viele von ihnen siedelten daraufhin über die Kupa nach Binnenkroatien über, während sich andere dafür entschieden, in den Dienst des Sultans zu treten.27

Neben Kroatisch (bzw. Kajkavisch und/oder Čakavisch28) beherrschten viele dieser Adligen zumindest auch Latein und Deutsch,29 was nicht nur für die Binnenkommunikation innerhalb des eigenen Regiments wichtig war, sondern ebenso für die Korrespondenz mit der kaiserlichen (bzw. ligistischen) Militärführung. Denn auch wenn die Kroaten-Einheiten in der (militärgeschichtlichen) Forschungsliteratur immer wieder unter dem Label »irreguläre Einheiten« rubriziert wurden (und werden) 30 – womit die wirkmächtige Vorstellung »semi-autonome[r] Gewaltakteure« evoziert wurde,31 die der Aufsicht und dem Zugriff ihres Dienstherrn weitgehend entzogen waren –, so lässt sich in einschlägigen Quellen nicht nur eine intensive Korrespondenz zwischen einzelnen Kroatenobristen und ihren Vorgesetzten nachverfolgen, sondern auch eine genaue Beurteilung und Sanktion respektive Gratifikation ihrer Handlungen.32 Anhand der folgenden drei Fallbeispiele soll nicht zuletzt auch dieser Aspekt illustriert werden.

3 Kriegsökonomie der Kroatenobristen

3.1 Georg (Juraj) Zrinski (1599–1626)

Zu einem der ersten Obristen, die im Auftrag des habsburgischen Kaisers kroatische Reiter auf den mitteleuropäischen Kriegsschauplatz führten, gehörte Graf Georg Zrinski, der im Februar 1621 500 Söldner angeworben hatte, die an der niederösterreichischen Grenze eingesetzt wurden. Der gerade einmal 22 Jahre alte hochadlige Söldnerführer entstammte dem Geschlecht der »mächtigsten Feudalherren und Magnaten in Kroatien« und amtierte seit 1622 als kroatischer Banus.33 Damit war der drittwichtigste Würdenträger des Königreichs Ungarn (nach dem Palatin und dem Landesrichter) 34 persönlich als Militärunternehmer in den Dreißigjährigen Krieg involviert, wofür er nicht nur die notwendigen finanziellen Ressourcen mitbrachte, sondern auch das ebenso dienliche herrschaftlich-dynastische Netzwerk. Dieses reichte weit über die Grenzen Kroatiens hinaus, denn als Banus war Georg Zrinski (bzw. ungar. Zrinyi) kraft seines Amtes auch Teil der ungarischen Aristokratie,35 ferner zählte seine Familie seit den Zeiten von Nikolaus IV. Šubić Zrinski (um 1508–1566) – dem »Helden von Szigetvár« – zur »supranationalen Elite der Habsburgermonarchie«.36 Unter diesen Voraussetzungen konnte er ohne größere Umstände ausreichend Rekruten für seine Einheit anwerben, wobei sich gleichzeitig die Anzahl der benötigten Männer zu diesem Zeitpunkt noch recht überschaubar gestaltete.

Zwar wurden diese frühen kroatischen Kavallerieeinheiten noch regelmäßig zum Ende des Jahres wieder abgedankt (Zrinskis Einheit 1622), doch der aufstrebende kaiserliche Generalwachtmeister Albrecht von Wallenstein erkannte bereits in dieser Phase des Kriegs den speziellen militär- und versorgungstaktischen Nutzen der leichten Reiterei und förderte deren Anwerbung und Einsatz fortan nachdrücklich.37 Davon profitierte nicht zuletzt Georg Zrinski, dem auf explizite Anweisung Wallensteins das Oberkommando über die gesamte leichte Kavallerie übertragen wurde.38 Dieser Aufstieg in der militärischen Hierarchie bedeutete für den kroatischen Grafen einen erheblichen Prestigegewinn, der seine monetären Renditechancen wohl deutlich übertraf. Als Sprössling einer hochadligen Dynastie stellte der Krieg für ihn ein ebenso klassisches wie standesgemäßes Betätigungsfeld dar, auf dem nicht ausschließlich ökonomische Motive eine Rolle spielten, sondern mindestens ebenso sehr die Aussicht, das eigene soziale bzw. symbolische Kapital zu erhöhen. Zwar war Adel per se »immer auch das symbolische Kapital, auf das jeder Offizier angewiesen war«,39 um in der Armee Karriere machen zu können, umgekehrt strebten die adligen Obristen aber danach, einen militärischen Rang einzunehmen, der ihrem Stand entsprach oder womöglich sogar eine Standeserhöhung versprach.40 Zrinski war dies mit dem Amt des Oberbefehlshabers der leichten Reiterei eindrucksvoll gelungen.

Zusammen mit zwei weiteren Kroatenobristen – Franz Orehóczy und Goan Lodovico (Johann Ludwig) Isolani – beteiligte sich Zrinski nach der Schlacht von Dessau (25. April 1626) an der Verfolgung Ernsts von Mansfeld, der die Reste seiner Streitmacht in Ungarn mit den Truppen des siebenbürgischen Fürsten Gábor Bethlen vereinigen wollte.41 Wallenstein verfolgte Mansfeld mit dem Gros der Kavallerie und seinen »gefürchteten Kroaten« in einem 800 Kilometer langen Parallelmarsch über Brandenburg und Schlesien bis nach Oberungarn.42 Am 30. September 1626 standen sich die Armeen Wallensteins und Bethlens dann bei Drégelypalánk (ca. 70 km nördlich von Budapest) kampfbereit gegenüber, doch kam es nicht zur erwarteten Schlacht, da sich beide Heerführer in letzter Sekunde auf eine Waffenruhe einigten. Darüber zeigte sich insbesondere Georg Zrinski äußerst erbost, da er die Chance vertan sah, dem Gegner eine endgültige Niederlage beizubringen. Ein Sieg über Bethlen wäre nicht nur militärstrategisch von richtungsweisender Bedeutung gewesen, sondern hätte gleichzeitig einen hohen Reputationsgewinn für ihn und die anderen Regimentsführer bedeutet. Zrinski hielt mit seinem Unmut nicht hinterm Berg, sondern kritisierte die Kriegführung Wallensteins grundlegend und scharf. Das wiederum erzürnte den Generalissimus so sehr, dass er drohte, den renitenten Offizier am nächsten Baum aufzuknüpfen.43 Wenig später, im Dezember 1626, starb der Kroatenobrist völlig überraschend im Alter von nur 27 Jahren. Der heftige Disput mit Wallenstein nährte die Gerüchte, Zrinski sei einem Giftanschlag des Friedländers zum Opfer gefallen. Bis heute ist umstritten, ob der kroatische Fürst einer Krankheit erlag oder ermordet wurde.44 Mit dieser letztlich tragisch fehlgeschlagenen Kriegsunternehmung endete das Engagement der beiden führenden Dynastien des kroatischen Hochadels auf dem mitteleuropäischen Kriegsschauplatz vorerst (die Kroaten-Einheiten von Nikolaus Frankopan waren bereits Ende 1624 abgedankt worden). Die finanziellen und persönlichen Investitionen des jungen Zrinski-Grafen hatten sich nicht ausgezahlt und blieben zunächst ohne Fortsetzung.

Erst in der letzten Phase des Krieges tauchten Vertreter der Familie Zrinski wieder als Militärunternehmer auf. Nikolaus (Nikola) VII. Zrinski, der Sohn Georg Zrinskis, trat 1642 in den kaiserlichen Kriegsdienst ein, im darauffolgenden Jahr übernahm auch sein Bruder Peter (Petar) ein Kroatenregiment. Nikolaus wurde 1646 in Anerkennung seiner militärischen Dienste zum Generalfeldwachtmeister der sich neu formierenden habsburgischen Armee ernannt, womit er der erste ungarisch-kroatische Aristokrat war, der diesen Generaltitel tragen durfte. Seine Beteiligung am Dreißigjährigen Krieg sowie in den Kämpfen gegen das Osmanische Reich hatte ihm die Chance geboten, sich als führungsstarker und erfolgreicher Kriegsunternehmer zu profilieren. Und sein diesbezügliches Engagement zahlte sich in monetärer wie auch in sozialer Hinsicht aus: Bereits ein Jahr später wurde er – wie einst sein Vater – zum Banus von Kroatien ernannt (1647–1664), sein Nachfolger im Amt war sein Bruder Peter (1665/68–1670).45

3.2 Marcus Corpes (gest. 1638)

Während Georg Zrinski und sein Schicksal vor allem in der kroatischen Historiographie nachhaltigen Widerhall fanden, hinterließ Marcus Corpes, dem die zweite Fallstudie gewidmet ist, vorrangig in der deutschen Erinnerungskultur seine Spuren. Der Grund hierfür liegt nicht zuletzt in einer Episode im XV. Kapitel des II. Buchs des Romans Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch (1668/69) von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens. Hier erzählt der weltberühmte Gelnhauser Barockdichter,46 wie der Romanheld Simplicius von einem streifenden Trupp Kroaten entführt wird und anschließend mit ihnen umherziehen muss. Den Anführer dieser Raubtruppe, Marcus Corpes, beschreibt Simplicius wie folgt:

»Bei diesem Herrn [Marcus Corpes, MW] kam mir alles widerwärtig und fast spanisch vor: die hanauische Schleckerbißlein hatten sich in schwarzes Brot und mager Rindfleisch, oder wanns wohl abgieng, in ein Stück gestohlnen Speck verändert; Wein und Bier war mir zu Wasser worden, und ich mußte anstatt des Betts bei den Pferden in der Streu vorliebnemmen; […] Mein Herr hatte kein Weib (wie dann diese Art Krieger keine Weiber mitzuführen pflegen) keinen Page, keinen Kammerdiener, keinen Koch […] und schämte er sich selbst nicht, ein Roß zu satteln, oder demselben Futter fürzuschütten; er schlief allezeit auf Stroh oder auf der bloßen Erd, und bedeckte sich mit seinem Belzrock; daher sahe man oft die Müllerflöhe auf seinen Kleidern herumwandern, deren er sich im geringsten nicht schämet, sondern noch darzu lachte, wenn ihm jemand eine herab lase; er trug kurze Haupthaar und einen breiten Schweizerbart, welches ihm wohl zustatten kam, weil er sich selbst in Baurenkleider zu verstellen und darin auf Kundschaft auszugehen pflegte.«47

Der Obrist Corpes wird hier als unzivilisierter Barbar charakterisiert, dem es kulturell wie kulinarisch an jeglichem Niveau mangelt. Zudem verfügt er offenbar über keinerlei angebrachtes Standesbewusstsein, sondern übernimmt eigenhändig – mangels entsprechenden Personals – sogar niedere Knechtdienste. Auch ansonsten fällt die Beschreibung des Kroatenobristen und seiner Reiter überwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, negativ aus. Simplicius berichtet, wie die Söldner die Bauern verderben, ihre Frauen, Mägde und Töchter schänden und auch ihn selbst immer wieder gewalttätig misshandeln. Immerhin gibt der Romanheld an, dass Corpes von den »seinen und andern, die ihn kenneten, geehrt, geliebt und geförchtet« wurde,48 doch das pejorativ-exotisierende Gesamturteil, von dem der Simplicissimus-Herausgeber Volker Meid zu wissen glaubt, dass es den »wirklichen Charakter des Obristen« träfe,49 erfährt dadurch keine wirkliche Korrektur. Tatsächlich werden einige Aspekte der literarischen Darstellung Grimmelshausens durch ähnlich lautende historische Quellenaussagen gedeckt. So liegt etwa aus dem oberfränkischen Dorf Ahornberg (Landkreis Hof ) ein Bericht aus dem März 1633 vor, nachdem Corpes und seine Reiter den Ort überfielen, ausplünderten und anschließend in Brand steckten. Unter den Dorfbewohnern richteten sie ein regelrechtes Massaker an, dem 65 Menschen zum Opfer fielen.50 Klagen ähnlichen Inhalts wurden auch aus dem oberhessischen Raum vorgebracht:

»Waß gestaldt der Croatische Obrister Corpeß, mitt bey sich habenden Croaten, Soldaten zue Fuß und etlich Tausendt Fuldischen Bawren den 25. 7bris [1634] jüngst alhier fur Eysenbach kommen und feindtlich zue attaquiren sich understanden, auch ohne geachtett alles durch damals von den herrn anhero verordnete lebendige Salva Guarde […] 2500 Rthlr. nicht allein erpreßett, sondern auch damals unndt die volgende zeitt über von Soldaten undt Bawren viele unßere arme Underthanen erbärmlich niedergemacht, […] theils ufm Todt unndt sonstett ubel verwundett, geprügeldt, geknebelt gebunden und gefangen beyde Geist und Weldtliche weggeführett, so sich zue 80. 60. 50. 40. 20. Rthlar rantioniren müßen, ettliche gebäw [sic] eingeäscherdt, eine große zahl derselben und underschiedliche dörffer gantz ausgeplündertt, zerschlagen unndt verwüstett, viel Tausendt stück viehe weggetrieben, deßen zwar ein theil wieder mitt geldt redimiret, und solches von ettlichen zum dritten mahl hernacher aber nicht destoweniger bey großer herde wieder weggeraubett worden, unndt ist der schade mitt viel viel Tausenden nicht zuebezahlen, auch das Elend, Jammer unndt gefahr nicht wohl zue beschreiben.«51

Dieses Schreiben schildert eindrücklich, welche Gewalt die kroatischen Söldner gegenüber der Zivilbevölkerung ausübten, welche Schäden sie anrichteten und welch tiefgreifende Verunsicherung bei den Menschen dadurch ausgelöst wurde. Der Name »Corpes« (bzw. in anderen Schreibweisen »Corpus«, »Korpus« oder auch »Corpitz«) scheint dabei selbst zu einem wahrhaft furchteinflößenden Begriff avanciert zu sein. So drohte der Kroatenobrist Daniel Beygott den sächsischen Amtsuntertanen in Augustusburg im August 1633 damit, dass sie »mit dem Corpes heimgesucht« würden, sollten sie ihre Kontribution nicht widerstandslos leisten wollen.52 Die Gier nach Beute führte mitunter dazu, dass Corpes und seine Söldner ihre eigentlichen Dienstpflichten vergaßen, die vorrangig in der Feindaufklärung sowie dessen ständiger Beunruhigung und Störung bestanden. Aus diesem Grund rügte der kaiserliche Feldmarschallleutnant Melchior von Hatzfeldt den Obristen Corpes im Oktober 1633 harsch und mahnte ihn, seine Ehre und Reputation nicht durch ständiges Plündern und gleichzeitige Vernachlässigung seiner Aufgaben aufs Spiel zu setzen.53

Der oben zitierte Quellenauszug bietet aber auch Anhaltspunkte dafür, die Kroaten als professionelle Kriegsunternehmer zu betrachten, die nicht ausschließlich mordend und plündernd durchs Land zogen, sondern eine aus ihrer Sicht hocheffiziente Beuteökonomie betrieben. Die Logik dieser einseitigen Kriegswirtschaft zeigt sich beispielsweise darin, dass die Söldner das geraubte Vieh teilweise, sofern es nicht zur eigenen Verpflegung diente, wieder an ihre einstigen Besitzer zurückverkauften und das mitunter auch mehrfach, wodurch eine sprudelnde Einnahmequelle generiert wurde. Des Weiteren zeigt sich hier, dass die Kroaten bei passender Gelegenheit auch mit der lokalen Bevölkerung kooperierten, in diesem Fall mit den fuldischen Bauern. Diese verfügten als Ortsansässige über das Wissen, wo lukrative Beutemöglichkeiten bestanden, die fremden Reiter brachten die militärisch-logistische Ausstattung mit, um diese zu nutzen.54

Für das wohl austarierte Wechselspiel zwischen exzessiver Plünderung und gewaltlosem Warenhandel kam der Person des Obristen eine zentrale Rolle zu. So gebot etwa Corpes dem allzu zügellosen Rauben seiner Söldner mitunter auch persönlich Einhalt, so geschehen in Hof, wo der »obrist Corpus selbst ein mandat ausgehen [ließ], dass nichts von den vieh noch andere waaren jemand von den croaten abkaufen sollte«.55 Insbesondere zu den Bauern aus dem Fuldaer und Hersfelder Gebiet pflegte Corpes ein ausgesprochen gutes und kooperatives Verhältnis. Wenn möglich ließ er deren Äcker und Felder vor feindlichen Soldaten beschützen, und als er bei seinem Einzug in Fulda am 3. Oktober 1634 eine erbeutete Fahne Bernhards von Sachsen-Weimar mit sich führte, jubelten ihm die anwesenden Bauern begeistert zu.56 Corpes gelang es, seine Beuteökonomie insofern nachhaltig zu organisieren, als er den Plünderungen seiner eigenen Männer notfalls eigenhändig Grenzen setzte, womit er zumindest mitunter die völlige Zerstörung der Lebensgrundlage der betroffenen Bevölkerung verhinderte. Zudem unterschied Corpes offensichtlich klar zwischen Beute- und Quartiersräumen, was sich wiederum direkt auf die Anwendung bzw. den Verzicht von Gewaltmitteln auswirkte. Folglich lässt sich auch ohne weiteres nachvollziehen, warum der Kroatenobrist vielerorts als die Personifikation von Grausamkeit und Zerstörung galt, während ihm in manch anderem Gebiet ein geradezu euphorischer Empfang bereitet wurde.

Eine ähnlich hohe, wenngleich in aller Regel weniger ausgelassen geäußerte Wertschätzung wurde Corpes von seinen Dienstherren zuteil. Dieses Ansehen lag zuvorderst in seiner besonderen Befähigung für den Kleinen Krieg begründet. Immer wieder gelang es Corpes und seinen Reitern, kleinere feindliche Einheiten zu überfallen bzw. aus dem von ihnen bewachten Gebiet zu verjagen. In vielen Fällen konnte der Obrist feindliche Soldaten gefangen nehmen und ihnen Informationen über geplante Operationen, Truppenstärken, Nachschublinien, Quartiersorte etc. abpressen.57 Gleichzeitig war Corpes umstandslos bereit, feindliche Territorien mit einer regelrechten Zerstörungswelle zu überziehen, wenn er dazu einen entsprechenden Befehl erhielt. 1632 betraute ihn Wallenstein mit einem solchen Diversionsauftrag für Sachsen, um Kurfürst Johann Georg I. auf diese Weise zu zwingen, seine Truppen aus Schlesien abzuziehen. Um seiner Absicht unmissverständlichen Nachdruck zu verleihen, gab er Corpes die Order, das Kurfürstentum Sachsen »mit Feuer undt Schwerdt, soviel menschlich undt möglich, [zu] verdilgen undt niemandt [zu] schonen«.58 Dass auf den Kroatenobristen in dieser Hinsicht Verlass sei, bestätigte Feldmarschall Heinrich von Holk, wenn er Wallenstein versicherte: »Corpus wirdt morgen vor dreßden ans thor aufs übelst haußen.« 59 Corpes wurde den in ihn gesetzten Erwartungen vollauf gerecht und zog eine Schneise der Verwüstung vom Erzgebirge bis ins Vogtland, wobei er und seine Männer über 1500 Menschen töteten, wie er offenbar mit einigem Stolz berichtete.60 Ferner bewies der Kroatenobrist auch in mehreren Schlachten des Dreißigjährigen Krieges seinen Wert bzw. den Nutzen der leichten Kavallerie für den Großen Krieg.

Im April 1635 erhielt Marcus Corpes, der bereits seit 1623 in habsburgischen Diensten stand, schließlich Anerkennung von höchster Stelle für die Vielzahl seiner militärischen Leistungen: Kaiser Ferdinand II. erhob ihn in den Freiherrenstand und verlieh ihm zugleich das Recht, ein Wappen zu tragen.

In der Begründung für die »Wappenverbesserung« führt Ferdinand unter anderem das »tapfere und männliche Gemüt« Corpes’ an, seine Verdienste im Krieg »wider den Erbfeindt Christlichen Nahmens, den Türckhen«, im Kampf gegen Gabor Bethlen, in den Schlachten von Lützen und Nördlingen sowie allgemein im Kampf gegen den dänischen und den schwedischen König. Daneben honorierte der Kaiser auch Corpes’ Loyalität zum Hause Habsburg, die dieser im Zusammenhang mit der angeblichen Verschwörung Wallensteins gegen die Casa de Austria bewiesen hätte.61 Corpes hatte zwar, wie so viele andere Obristen auch, die beiden Pilsener Schlüsse unterzeichnet und damit seine Ergebenheit gegenüber Wallenstein dokumentiert, im entscheidenden Moment schlug er sich dann aber doch auf die kaiserliche, ergo auf die siegreiche Seite. Darin kann man durchaus ein Moment zweckrationalen Kalküls erkennen, das die persönliche Verbundenheit zum einstigen Förderer Wallenstein überwog. Auf diese Weise gelang Corpes allem Anschein nach ein spektakulärer Aufstieg, denn nach derzeitigem Kenntnisstand entstammte er einer einfachen Handwerkerfamilie und hatte vor seiner militärischen Karriere als Schmied oder Schneider gearbeitet.62 Der Kriegsdienst bot ihm, wie beispielsweise auch Jan von Werth (1591–1652), Georg von Derfflinger (1606–1695) oder Gil de Haes (1597–1657), ungeahnte Aufstiegschancen, die der »geborne […] Crabat [Kroate, MW]«63 eindrucksvoll zu nutzen verstand. Analog zur Nobilitierung Werths wurde offenbar auch im Falle Corpes’ auf die Fiktion zurückgegriffen, dass es sich bei dessen Adelspatent lediglich um eine Bestätigung bzw. eben Verbesserung des »alt Rittermäßigen Wappen[s]« handle, der Kroatenobrist also durch seine militärischen Leistungen seine ständische Qualität bewiesen habe.64 Ungeachtet dieser normerhaltenden Präsumtion kann Corpes folglich zu den wenigen Ausnahmefällen gezählt werden, denen ein Aufstieg von »ganz unten« bis in den Adelsrang glückte.

Corpes diente in der Folge weiterhin dem »hochlöblichen Hauß Österreich«,65 bis er am 9. Juli 1638 in der Nähe von Benfeld (Elsass) bei einem Überfall durch den in französischen Diensten stehenden General Georg Christoph von Taupadel erstochen wurde,66 angeblich auf einem Geldkasten sitzend, »woraus er sich in Eile möglichst versehen wollte«.67

3.3 Lucas Hrastovacky (gest. 1633)

Die letzte, kurze Fallstudie ist dem kroatischen Adligen Lucas Hrastovacky gewidmet, der in manchen Quellen auch unter dem Namen »Lukatsch/Lukacs« firmiert.68 Er trat erstmals 1628 als Obrist in kaiserliche Dienste, doch war sein erster Einsatz als Militärunternehmer nicht von Erfolg gekrönt: Ende des Jahres wurde er der Obristenwürde entkleidet, da sein Regiment innerhalb der kurzen Zeit seines Bestehens durch zahlreiche »zügellose Ausschreitungen« von sich reden gemacht hatte.69 Als Ursache hierfür sah Wallenstein die unzureichende Regimentsführung durch Hrastovacky an, dessen Abdankung er selbst dekretierte.70 Die kroatischen Reiter genossen hingegen weiterhin die besondere Wertschätzung des Friedländers, wie das folgende Zitat belegt:

»Auch die vbrigen 5 Comp. so nach bleiben werden die nehme der herr bruder zu seiner quardi alle die so nitt von der Crabatischen raza seindt die thue er weck vndt behalte nur Crabaten […] Den Lucas lasse er sein person abdancken 5 Comp. vnter den Isolano thun also das der Isolano in allein 14. Comp. behelt die eine aber vndt die beste die will ich zu meiner quardi gebrauchen.«71

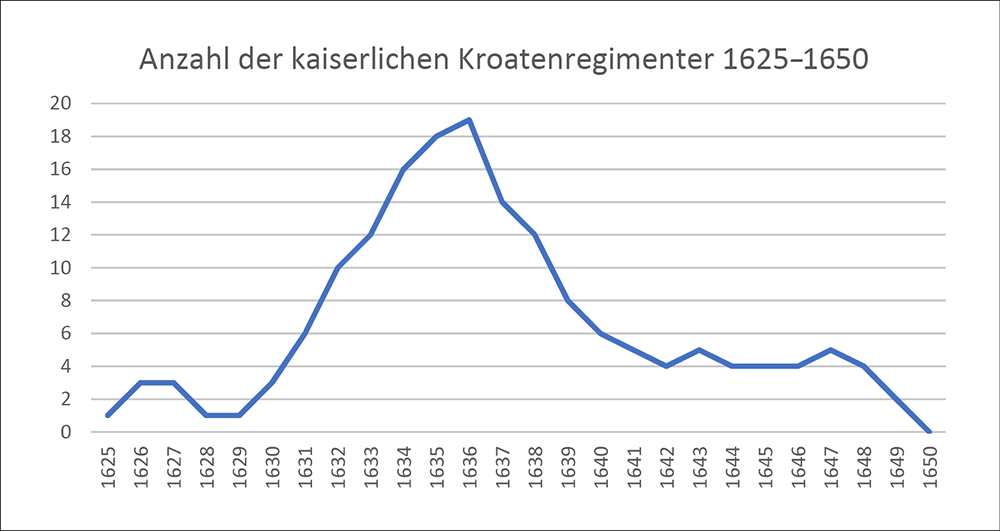

Eine zweite Chance erhielt Lucas Hrastovacky dann im Frühjahr 1631, als er erneut eine Bestallung zur Errichtung zunächst einer Kompanie erhielt. Allerdings war der kroatische Obrist in diesem Fall nur die Notlösung, denn der eigentlich dafür vorgesehene Offizier war erkrankt und fiel daher kurzfristig aus.72 Im Laufe des Jahres wuchs Hrastovackys Einheit auf sechs Kompanien an, die dann auch in der Ersten Schlacht von Breitenfeld (17. September 1631) mitkämpften, wobei sie jedoch fast vollständig aufgerieben wurden. Anfang des Jahres 1632 wurde das drastisch dezimierte Regiment aufgelöst, doch nur drei Monate später erhielt Hrastovacky ein neues Patent zur Anwerbung von 1000 »kroatischen« Pferden.73 Den Hintergrund für diesen Vorgang bildete die abermalige Ernennung Wallensteins zum obersten Befehlshaber der kaiserlichen Armee. Unter dessen Ägide nahm die Anzahl der Kroatenregimenter signifikant zu, wie dieser Statistik zu entnehmen ist (vgl. Diagramm 1).

Dem neu angeworbenen Regiment Hrastovackys gelang es gemeinsam mit den anderen Kroatenregimentern, die sächsischen Garnisonen aus Böhmen zu vertreiben. Doch als die kursächsische Armee im Gefecht bei Steinau (29. August 1632) wieder die Oberhand gewann, flohen die Truppen von Peter Losy und Lucas Hrastovacky aus Steinau und zogen sich in ihr befestigtes Lager zurück, allerdings nicht ohne die Stadt zuvor noch in Brand zu stecken.74 Von dort aus wurde Hrastovacky in die Gegend um Zittau beordert. Bereits kurze Zeit später beschwerte sich der in der Stadt einquartierte Obrist Martin Maximilian Freiherr von der Goltz bei Wallenstein über die »verübten exorbitantien« der kroatischen Söldner, die die Dörfer im Umland permanent plünderten und so »gäntzlich ruinir[t]en«.75 Daraufhin zitierte der Generalissimus Hrastovacky persönlich zu sich, damit dieser ihm Rede und Antwort stehe. Der einmal mehr in die Bredouille geratene Kroatenobrist befolgte diesen Befehl indes nicht und verwies auf eine schwere Beinverletzung, die eine solche Reise unmöglich mache. Zur Rechtfertigung für die Gewaltexzesse seiner Soldaten führte Hrastovacky zwei Erklärungsansätze an: Zum einen müssten seine Reiter, um ihrem Auftrag des »Battiren[s] der Strassen« ordnungsgemäß nachzukommen, äußerst weite Wegstrecken bewältigen, für die der Futtervorrat schlichtweg nicht ausreiche. Daher seien die Söldner gezwungen, das nötige Futter für ihre Pferde aus den zittauischen Dörfern zu akquirieren. Zum anderen sei die allgemeine Versorgungslage seines Regiments derart desaströs, dass ständiger Hunger herrsche und ein Teil der Pferde »auß mangl der Fourage« bereits »umbgefallen« sei. Schuld daran sei der ihm zugewiesene Quartiersort Gabel, denn dieser sei von anderen Söldnertruppen schon so vollständig ausgeplündert worden, dass keinerlei Lebensmittel oder Wertsachen mehr vorhanden seien.76 Hrastovacky bat Wallenstein um die Zuweisung eines neuen Quartiers, doch bevor sich dieser darum bzw. um die angedrohten Disziplinarmaßnahmen kümmern konnte, verstarb der widerspenstige Kroatenobrist. Sein Regiment übergab Wallenstein dem bisherigen Obristleutnanten Hans Karl Przichowsky von Przichowitz.77

4 Schlussbetrachtung

Die vorgestellten Fallstudien haben schlaglichtartig anhand der drei adligen Kroatenobristen Georg Zrinski, Marcus Corpes und Lucas Hrastovacky exemplifiziert, wie unterschiedlich sich die einzelnen Karrierewege gestalten konnten: der Magnat Zrinski trug wesentlich dazu bei, den Nutzen der bis dato schlecht beleumundeten leichten Reiterei eindrucksvoll vorzuführen, was ihm einen raschen Aufstieg in der Militärhierarchie einbrachte, und der – in Schumpeters Worten gesprochen – »Durchsetzung neuer Produkte oder neuer Qualitäten«78 erheblichen Vorschub leistete. Dem aus einfachsten Verhältnissen stammenden Corpes gelang es, seine Kroaten-Einheiten als vielseitig einsetzbare Gewaltspezialisten innerhalb des kaiserlichen Heeres zu etablieren, die angeordnete Gewaltexzesse ebenso bereitwillig erledigten wie sie es verstanden, ihre Quartiersorte und die dortige (Land-)Wirtschaft zu schützen. Ihre als spezifisch kroatisch wahrgenommene Art der Gewaltausübung lässt sich dabei in einem sehr abstrakten Sinn als eine »neue (Produktions)Methode« verstehen, mittels der sie »neue[] Bezugsquellen« erschlossen.79 Hrastovacky schließlich muss im Zusammenhang dieser Untersuchung als ein gescheiterter Militärunternehmer gelten, der es nicht verstand, sein Handeln respektive das Agieren seiner Söldner auf mittel- und längerfristige Erträge auszurichten, sondern stets auf den unmittelbaren Erlös aus war.

Wie erfolgreich die jeweilige Laufbahn der hier vorgestellten Kroatenobristen verlief, hing also fundamental damit zusammen, wie kompetent diese Militärunternehmer in der »in eine Vielzahl von Teilwirtschaften« fragmentierten Geschäftsführung ihres Regiments agierten.80 Ferner lässt sich eine gewisse Korrelation mit dem militärischen Werdegang Wallensteins feststellen, der der leichten Kavallerie in der kaiserlichen Armee zum Durchbruch verhalf. Das gilt in persona für Zrinski, Corpes und Hrastovacky sowie im besonderen Maße für Goan Lodovico Isolani – dem zweifellos berühmtesten Protagonisten der kroatischen Reiterei im Dreißigjährigen Krieg, dem (als einzigem aller Kroatenobristen) bereits einige kleinere biographische Studien gewidmet wurden.81 In diesem Beitrag stehen hingegen bewusst bislang weniger und zum Teil wohl auch kaum bekannte Kroatenobristen im Fokus. Der erwähnte Zusammenhang zwischen dem Avancement der leichten Kavallerie samt ihren Obristen und der Vita Wallensteins war allerdings mitnichten absolut, denn der Tod des Herzogs von Friedland bedeutete keinesfalls das Ende oder auch nur den Niedergang der kroatischen Reiter. Vielmehr erreichten sie ihren quantitativen Höhepunkt im Jahr 1636, zwei Jahre nach der Ermordung Wallensteins.82

Das Engagement von Georg Zrinski zeigt einmal mehr, dass der Krieg auch im 17. Jahrhundert ein standesgemäßes Betätigungsfeld des (Hoch-)Adels darstellte, jedoch – und das lässt sich exemplarisch am Fall Corpes nachvollziehen – mitnichten eine exklusive Sphäre dieses Standes war. Wer über das notwendige Startkapital und ein funktionierendes Netzwerk zur Anwerbung gut ausgebildeter Gewaltspezialisten verfügte, dem bot die Führung eines Regiments lukrative Renditechancen (sowohl in Bezug auf das ökonomische wie auch auf das soziale Kapital), die indes – wie im Falle des jungen Zrinski-Grafen – ebenso plötzlich dahin sein konnten. Die im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges zunehmende Wertschätzung der leichten Reiterei lässt sich auch an der Entwicklung ihrer Besoldung ablesen: Bis 1625 erhielten die leichten Kavalleristen keinen festen Sold, ihr Auskommen hing dementsprechend vorrangig von einträglichen Plünderungszügen und profitabler Kriegsbeute ab. Am Ende des Krieges stand den Kroatenobristen dagegen ein monatlicher Sold von 450 Floren zu – und damit genauso viel wie den Obristen der anderen Waffengattungen (Kürassiere, Arkebusiere und Dragoner).83

Die dem Adel traditionell zugeschriebene Eignung und Befähigung für Führungsaufgaben bzw. als »führende Männer« lässt sich in den präsentierten Beispielen hingegen nur teilweise feststellen. Die verschiedenen Engagements Hrastovackys etwa zeichnen eher das Bild eines profitgierigen Söldnerführers, der auch vor dem Einsatz extremer Gewalt nicht zurückschreckte, wenn er sich davon unmittelbar reiche Beute versprach. An seiner Person werden zugleich die Grenzen dieser kurzfristigen Kriegsökonomie erkennbar, die in diesem konkreten Fall von der eigenen Militärführung gezogen wurden.

Zwar überschritt auch der Obrist Marcus Corpes diese Grenzen immer wieder, jedoch verstand er es, den Gewalteinsatz deutlich zweckrationaler und nachhaltiger zu gestalten, seine Intensität situativ gezielt zu steuern, und daneben auch auf Kooperationen mit den lokalen Machthabern sowie der Zivilbevölkerung zu setzen. Seine Erhebung in den Freiherrenstand demonstriert zudem, dass ausgerechnet der Akteur mit der niedrigsten Standesqualität als Militärunternehmer der erfolgreichste der drei Kroatenobristen war. In den Augen und in der Erinnerung der Zivilbevölkerung waren und blieben Corpes und Konsorten dagegen zumeist ausschließlich raubgierige Barbaren. Die Aufgabe der Historiographie ist es hingegen, ein differenziertes und multiperspektivisches Bild zu zeichnen. Vor diesem Hintergrund ermöglicht die Analyse des (Gewalt-)Handelns der kroatischen Reiter und insbesondere ihrer Anführer aus militärunternehmerischer Perspektive neue, fruchtbare Einsichten in die Geschichte der adligen Söldnerführer des Dreißigjährigen Krieges.

Quellen- und Literaturverzeichnis

Archivalische Quellen

Darmstadt

Hessisches Staatsarchiv [HStA] Darmstadt Bestand F 27 A Nr. 28/16

Dresden

Hauptstaatsarchiv [HStA] Dresden 10024 Geheimer Rat (Geheimes Archiv) Loc. 9244/01

Wien

Österreichisches Staatsarchiv/Allgemeines Verwaltungsarchiv [OeStA/AVA] Reichsadelsakten (Adel RAA) 70.46

Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv [OeStA/KA] AFA (Alte Feldakten) 49, 50, 51, 54, 56, 60, 61, 64, 65, 66, 74, 76–78, 80, 81, 101; HR Reg I 14 (Registratur 1633–1634) 1/16, 4/215; ZSt HKR SR Norm Militärimpressen 1 (1–70)

Zámrsk

Staatsarchiv [StA] Zámrsk RA Piccolominiové, Nr. 17745, 17756–17760, 17802–17819, 17833–17844, 17910–17927, 17934–17951

Gedruckte Quellen und Editionen

Bentele, Günther (Hrsg.): Protokolle einer Katastrophe. Zwei Bietigheimer Chroniken aus dem Dreißigjährigen Krieg (Schriftenreihe des Archivs der Stadt Bietigheim-Bissingen, Bd. 1). 2., überarb. Aufl., Bietigheim-Bissingen 1998.

Chlumecky, Peter von (Hrsg.): Die Regesten oder die chronologischen Verzeichnisse der Urkunden in den Archiven zu Iglau, Trebitsch, Triesch, Groß-Bitesch, Groß-Meseritsch und Pirnitz sammt den noch ungedruckten Briefen von Kaiser Ferdinand des Zweiten, Albrechts von Waldstein und Romboalds Grafen von Collalto. Brünn 1856.

Die Chronik Gangolf Hartung’s. In: Programm mit welchem zu der öffentlichen Prüfung und Schlußfeierlichkeit des Kurfürstlichen Gymnasiums zu Fulda auf den 23. und 24. März ergebenst einladet der Stellvertreter des Gymnasialdirectors Dr. Karl Weismann. Fulda 1869, S. 4–42.

Discurß Daß ein schändlicher Mißbrauch sey / wann man in Bestellung der Kriegsämpter nur darauff sehe: Ob einer vom Adel gebohren seye oder nicht? (Der XXXIV. Tractat). In: Lundorp, Michael Casper: Acta Publica […]. Tomus II. Frankfurt a. M. 1629, S. 928–929.

Grimmelshausen, Hans Jacob Christoph zu: Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch. Nachwort von Volker Meid. Stuttgart 2008 [zuerst 1668/69].

Hallwich, Hermann: Wallenstein’s Ende. Ungedruckte Briefe und Acten. Bd. 1 und 2. Leipzig 1879.

Herrmann, Fritz (Hrsg.): Aus tiefer Not. Hessische Briefe und Berichte aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Erste Hälfte (Hessische Volksbücher, Bd. 26/27). Friedberg 1916.

Kluge, Arnd (Hrsg.): Die Hofer Chronik 1633–1643. 55. Bericht des Nordoberfränkischen Vereins für Natur-, Geschichts- und Landeskunde. Hof 2006.

Kühn, Hugo (Hrsg.): Quellen und quellenmäßige Berichte aus Thüringen zur Belebung und Ergänzung des Geschichtsunterrichts. Für die Zeit vom 30jährigen Kriege bis zum Jahre 1815. Langensalza 1910.

Langguth, Johannes: Das Leben des thüringischen Pfarrers Johannes Langguth. Von ihm selbst aufgezeichnet. Nach einer Handschrift aus dem Jahre 1665, hrsg. von Reinhard Buchwald. Leipzig 1907.

Leupold, E.: Journal der Armee des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar aus den Jahren 1637 und 1638. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 11 (1912), S. 253–362.

Schmidt, Tobias: Chronica Cycnea oder Beschreibung Der sehr alten / Loblichen / und Churfürstlichen Stadt Zwickaw […]. Zwickau 1656.

Tadra, Ferdinand (Hrsg.): Briefe Albrechts von Waldstein an Karl von Harrach (1625–1627). Nach den eigenhändigen Originalen des Gräflich Harrach’schen Archivs in Wien nebst einer Einleitung: Albrecht von Waldstein seit der Schlacht auf dem weissen Berge bis zu seiner Erhebung zum Herzog und Obercommandanten der kaiserlichen Armee (1620–1625) (Fontes Rerum Austriacarum. 2. Abt. Diplomataria et Acta, Bd. 41, 2. Hälfte). Wien 1879.

Toegel, Miroslav (Hrsg.): Documenta Bohemica Bellum Tricennale Illustrantia. Tomus V. Prag 1977.

Literaturverzeichnis

Asch, Ronald G.: Ständische Stellung und Selbstverständnis des Adels im 17. und 18. Jahrhundert. In: Asch, Ronald G. (Hrsg.): Der europäische Adel im Ancien Régime. Von der Krise der ständischen Monarchien bis zur Revolution (ca. 1600–1789). Köln u. a. 2001, S. 3–45.

Bahlcke, Joachim: Außenpolitik und kollektive Identitätsbildung: Kroatien und Innerösterreich im historischen Vergleich. In: Bahlcke, Joachim / Strohmeyer, Arno (Hrsg.): Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 7). Stuttgart 1999, S. 193–210.

Ballagi, Aladár: Wallenstein’s Kroatische Arkebusiere, 1623–1626. Aus unbenützten, archivalischen Quellen. Budapest 1884.

Bauer, Ernest: Glanz und Tragik der Kroaten. Ausgewählte Kapitel der kroatischen Kriegsgeschichte. Wien/München 1969.

Baumol, William J./Schilling, Melissa A.: Entrepreneurship. In: The New Palgrave Dictionary of Economics (Bd. 2), hrsg. von Steven N. Durlauf / Lawrence E. Blume. 2. Aufl., Basingstoke 2008, S. 874–879.

Boehncke, Heiner / Sarkowicz, Hans: Grimmelshausen. Leben und Schreiben. Vom Musketier zum Weltautor. Frankfurt a. M. 2011.

Brajković, Vlasta: Katalog der Wappen-, Wappenbrief- und Genealogiesammlung, hrsg. vom Kroatischen Historischen Museum. Zagreb 1995.

Bücheler, Heinrich: Goan Lodovico Isolano. Reiter für vier Kaiser. In: Bücheler, Heinrich: Von Pappenheim zu Piccolomini. Sechs Gestalten aus Wallensteins Lager. Sigmaringen 1994, S. 103–121.

Carl, Horst: Exotische Gewaltgemeinschaften. Krieger von der europäischen Peripherie im 17. Jahrhundert. In: Rogger, Philippe / Hitz, Benjamin (Hrsg.): Söldnerlandschaften. Frühneuzeitliche Gewaltmärkte im Vergleich (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft, Bd. 49). Berlin 2014, S. 157–180.

Droysen, Gustav: Holcks Einfall in Sachsen im Jahre 1633. In: Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Alterthumskunde 1/1 (1880), S. 14–183.

Ellrodt, Anton Christian David: Gefrees mit seinem im kirchlichen Verbande stehenden Umgebungen […], hrsg. von Christoph Karl Anton Heinrich Ellrodt. Bayreuth 1832.

Engerisser, Peter: Von Kronach nach Nördlingen. Der Dreißigjährige Krieg in Franken, Oberschwaben und der Oberpfalz 1631–1635. 2., überarb., verb. u. erw. Aufl., Weißenstadt 2007.

Engerisser, Peter / Hrnčiřík, Pavel: Nördlingen 1634. Die Schlacht bei Nördlingen – Wendepunkt des Dreißigjährigen Krieges. Weißenstadt 2009.

Fischer, Wladimir: Sprache und soziale Identität im frühneuzeitlichen Binnenkroatien. In: Frühneuzeit-Info 12/1 (2001), S. 53–69.

Fitzkow, Matthäus Karl: Der »Tote Kroat« von Uebigau. In: Die Schwarze Elster Nr. 463 (1934), S. 862–863.

Fitzkow, Matthäus Karl: Der »Tote Kroat« von Uebigau. In: Heimatkalender Kreis Bad Liebenwerda 1965/1966, S. 57–59.

Füssel, Marian: Die Aasgeier des Schlachtfeldes. Kosaken und Kalmücken als russische Irreguläre während des Siebenjährigen Krieges. In: Förster, Stig / Jansen, Christian / Kronenbitter, Günther (Hrsg.): Rückkehr der Condottieri? Krieg und Militär zwischen staatlichem Monopol und Privatisierung: Von der Antike bis zur Gegenwart (Krieg in der Geschichte, Bd. 57). Paderborn u. a. 2010, S. 141–152.

Glück, Helmut / Häberlein, Mark / Flurschütz da Cruz, Andreas: Einleitung. Adel und Fremdsprachen in der Frühen Neuzeit. In: Glück, Helmut / Häberlein, Mark / Flurschütz da Cruz, Andreas (Hrsg.): Adel und Mehrsprachigkeit in der Frühen Neuzeit. Ziele, Formen und Praktiken des Erwerbs und Gebrauchs von Fremdsprachen (Wolfenbütteler Forschungen, Bd. 155). Wiesbaden 2019, S. 7–15.

Gorißen, Stefan: Art. Unternehmer. In: Enzyklopädie der Neuzeit (Bd. 13), hrsg. von Friedrich Jaeger. Stuttgart/Weimar 2011, Sp. 1083–1089.

Grüske, Karl-Dieter / Recktenwald, Horst Claus: Wörterbuch der Wirtschaft. 12., neu gestaltete u. erw. Aufl., Stuttgart 1995.

Hallwich, Hermann: Art. Isolano, Johann Ludwig Graf. In: Allgemeine Deutsche Biographie (Bd. 14). Leipzig 1881, S. 637–640.

Heilmann, Johann: Kriegsgeschichte von Bayern, Franken, Pfalz und Schwaben von 1506 bis 1651. Bd. II: Kriegsgeschichte und Kriegswesen 1598–1651. 1. Abtheilung: Kriegsgeschichte von 1598–1634. München 1868.

Horbec, Ivana / Matasović, Maja: Latein als »national«, Deutsch als kosmopolitisch? Die Mehrsprachigkeit des kroatischen Adels als Voraussetzung seiner politischen und sozialen Tätigkeit. In: Glück, Helmut / Häberlein, Mark / Flurschütz da Cruz, Andreas (Hrsg.): Adel und Mehrsprachigkeit in der Frühen Neuzeit. Ziele, Formen und Praktiken des Erwerbs und Gebrauchs von Fremdsprachen (Wolfenbütteler Forschungen, Bd. 155). Wiesbaden 2019, S. 145–162.

Hummelberger, Walter: Der Dreissigjährige Krieg und die Entstehung des kaiserlichen Heeres. In: Führlinger, Herbert (Hrsg.): Unser Heer. 300 Jahre österreichisches Soldatentum in Krieg und Frieden. Wien/München/Zürich 1963, S. 1–48.

Kaiser, Michael: »Ist er vom Adel? Ja. Id satis videtur«. Adlige Standesqualität und militärische Leistung als Karrierefaktoren in der Epoche des Dreißigjährigen Krieges. In: Bosbach, Franz / Robbins, Keith / Urbach, Karina (Hrsg.): Geburt oder Leistung? Elitenbildung im deutsch-britischen Vergleich (Prinz-Albert-Studien, Bd. 21). München 2003, S. 73–90.

Kaser, Karl: Freier Bauer und Soldat. Die Militarisierung der agrarischen Gesellschaft an der kroatisch-slawonischen Militärgrenze (1535–1881) (Zur Kunde Südosteuropas, Bd. II/22). Wien/Köln/Weimar 1997.

Krebs, Julius: Aus dem Leben des kaiserlichen Feldmarschalls Grafen Melchior von Hatzfeldt 1632–1636. Im Namen des Vereins für Geschichte Schlesiens hrsg. von Ernst Maetschke. Breslau 1926.

Kroener, Bernhard R.: »Kriegsgurgeln, Freireuter und Merodebrüder«. Der Soldat des Dreißigjährigen Krieges. Täter und Opfer. In: Wette, Wolfram (Hrsg.): Der Krieg des kleinen Mannes. Eine Militärgeschichte von unten. München/Zürich 1992, S. 51–67.

Krüssmann, Walter: Ernst von Mansfeld. Grafensohn, Söldnerführer, Kriegsunternehmer gegen Habsburg im Dreißigjährigen Krieg (Historische Forschungen, Bd. 94). Berlin 2010.

Lorentzen, Theodor: Der edelmütige Isolani oder Der Croateneinfall in Schleusingen im Jahre 1634. Eine sagengeschichtliche Studie. Schleusingen 1936.

Mann, Golo: Wallenstein. 3. Aufl., Frankfurt a. M. 1971.

Münkler, Herfried: Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, deutsches Trauma 1618–1648. 3. Aufl., Berlin 2017.

Pálffy, Géza: Verschiedene Loyalitäten in einer Familie. Das kroatisch-ungarische Geschlecht Zrinski/Zrinyi in der »supranationalen« Aristokratie der Habsburgermonarchie im 16. und 17. Jahrhundert. In: Kühlmann, Wilhelm / Tüskés, Gábor (Hrsg.): Milita et Litterae. Die beiden Nikolaus Zrinyi und Europa (Frühe Neuzeit. Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext, Bd. 141). Tübingen 2009, S. 11–32.

Raack, Martin: Uebigau, die Stadt an der Heerstraße. Ein geschichtlicher Rückblick. Minden 1935.

Redlich, Fritz: The Military Enterpriser. A neglected Area of Research. In: Explorations in Entrepreneurial History 8/4 (1955/56), S. 252–256.

Redlich, Fritz: The German Military Enterpriser and his Work Force. A Study in European Economic and Social History (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte, Bde. 47/48). 2 Bde. Wiesbaden 1964/65.

Rink, Martin: Art. Kleiner Krieg. In: Enzyklopädie der Neuzeit (Bd. 6), hrsg. von Friedrich Jaeger. Stuttgart/Weimar 2007, Sp. 776–778.

Roth, Harald / Schmitt, Oliver Jens: Im Zeichen imperialer Herrschaft. Das christlich beherrschte Südosteuropa in der Frühen Neuzeit. In: Clewing, Konrad / Schmitt, Oliver Jens (Hrsg.): Geschichte Südosteuropas. Vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. Regensburg 2011, S. 296–335.

Schindler, Erich: Grab des Kroaten. In: LR Magazin – Wochenendbeilage der Lausitzer Rundschau, 25. 05. 1990, S. 6.

Schmidt, Georg: Voraussetzung oder Legitimation? Kriegsdienst und Adel im Dreißigjährigen Krieg. In: Oexle, Otto Gerhard / Paravicini, Werner (Hrsg.): Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 133). Göttingen 1997, S. 431–451.

Schumpeter, Joseph A.: Art. Unternehmer. In: Handwörterbuch der Staatswissenschaften (Bd. 8), hrsg. von Ludwig Elster / Adolf Weber / Friedrich Wieser. 4., gänzlich umgearb. Aufl., Jena 1928, S. 476–487.

Sennewald, Roland: Das kursächsische Heer im Dreißigjährigen Krieg 1618–1648. Berlin 2013.

Sikora, Michael: Der Adel in der Frühen Neuzeit. Darmstadt 2009.

Stoy, Manfred: Zrinski, Nikola Graf. In: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas (Bd. 4), hrsg. von Mathias Bernath / Karl Nehring (Südosteuropäische Arbeiten, Bd. 75/IV). München 1981, S. 504–505.

Stoy, Manfred: Zrinski, Petar Graf. In: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas (Bd. 4), hrsg. von Mathias Bernath / Karl Nehring (Südosteuropäische Arbeiten, Bd. 75/IV). München 1981, S. 505–506.

Tessin, Georg: Die Regimenter der europäischen Staaten im Ancien Regime des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts. Teil 1: Die Stammlisten. Osnabrück 1986.

Varga, Szabolcs: Die Stellung Kroatiens innerhalb des Königreiches Ungarn in der Frühen Neuzeit. In: Spannenberger, Norbert / Varga, Szabolcs (Hrsg.): Ein Raum im Wandel. Die osmanisch-habsburgische Grenzregion vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 44). Stuttgart 2014, S. 53–74.

Wallenstein Festspiele Altdorf. URL: https://wallensteinfestspiele.de/...leben/kroaten/ [letzter Zugriff: 30. 05. 2020].

Weise, Michael: Grausame Opfer? Kroatische Söldner und ihre unterschiedlichen Rollen im Dreißigjährigen Krieg. In: Batelka, Philipp / Weise, Michael / Zehnle, Stephanie (Hrsg.): Zwischen Tätern und Opfern. Gewaltbeziehungen und Gewaltgemeinschaften. Göttingen 2017, S. 127–148.

Weise, Michael: Gewaltprofis und Kriegsprofiteure. Kroatische Söldner als Gewaltunternehmer im Dreißigjährigen Krieg. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 68/5–6 (2017), S. 278–291.

Weise, Michael: Die kaiserlichen Kroaten im Dreißigjährigen Krieg. In: Rebitsch, Robert / Höbelt, Lothar / Schmidl, Erwin A. (Hrsg.): Vor 400 Jahren. Der Dreißigjährige Krieg (Innsbrucker Historische Studien, Bd. 32). Innsbruck 2019, S. 107–115.

Weise, Michael: Mobilität, Geschwindigkeit und Gewalt – die kroatischen Reiter in Brandenburg und Sachsen. In: Asche, Matthias / Kollenberg, Marco / Zeiger, Antje (Hrsg.): Halb Europa in Brandenburg. Der Dreißigjährige Krieg und seine Folgen. Berlin 2020, S. 80–94.

Wrede, Alphons Freiherr von: Geschichte der K. und K. Wehrmacht. Die Regimenter, Corps, Branchen und Anstalten von 1618 bis Ende des 19. Jahrhunderts. Bd. III. Wien 1901.

Zschaeck, Fritz: Die Riedesel zu Eisenbach. Bd. 4: Vom Tode Konrads II. bis zum Vertrag mit Hessen-Darmstadt, 1593–1713. Gießen 1957.

Abbildungsnachweise

Abb. 1 Foto: Michael Seifert

Abb. 2 Foto: Reinhard Baumann

Abb. 3 Bildnachweis: Stadtarchiv Nürtingen

Abb. 4 Foto: Lisa Weise

Militärisches Unternehmertum

Adlige Kroatenobristen als Militärunternehmer. Fallstudien aus dem Dreißigjährigen Krieg

1 Perspektivenwechsel

2 Militärunternehmertum und (kroatischer) Adel

3 Kriegsökonomie der Kroatenobristen

Quellen- und Literaturverzeichnis

Abbildungsnachweise