Decorum und Mammon im Widerstreit? Adeliges Wirtschaftshandeln zwischen Standesprofilen, Profitstreben und ökonomischer Notwendigkeit

11 Feb 2022

Die Unternehmerin Ermgard von Wehren (1566/67–1626)

1 Herkunft und Ehe – Gutsherren- und Militärunternehmerfamilien

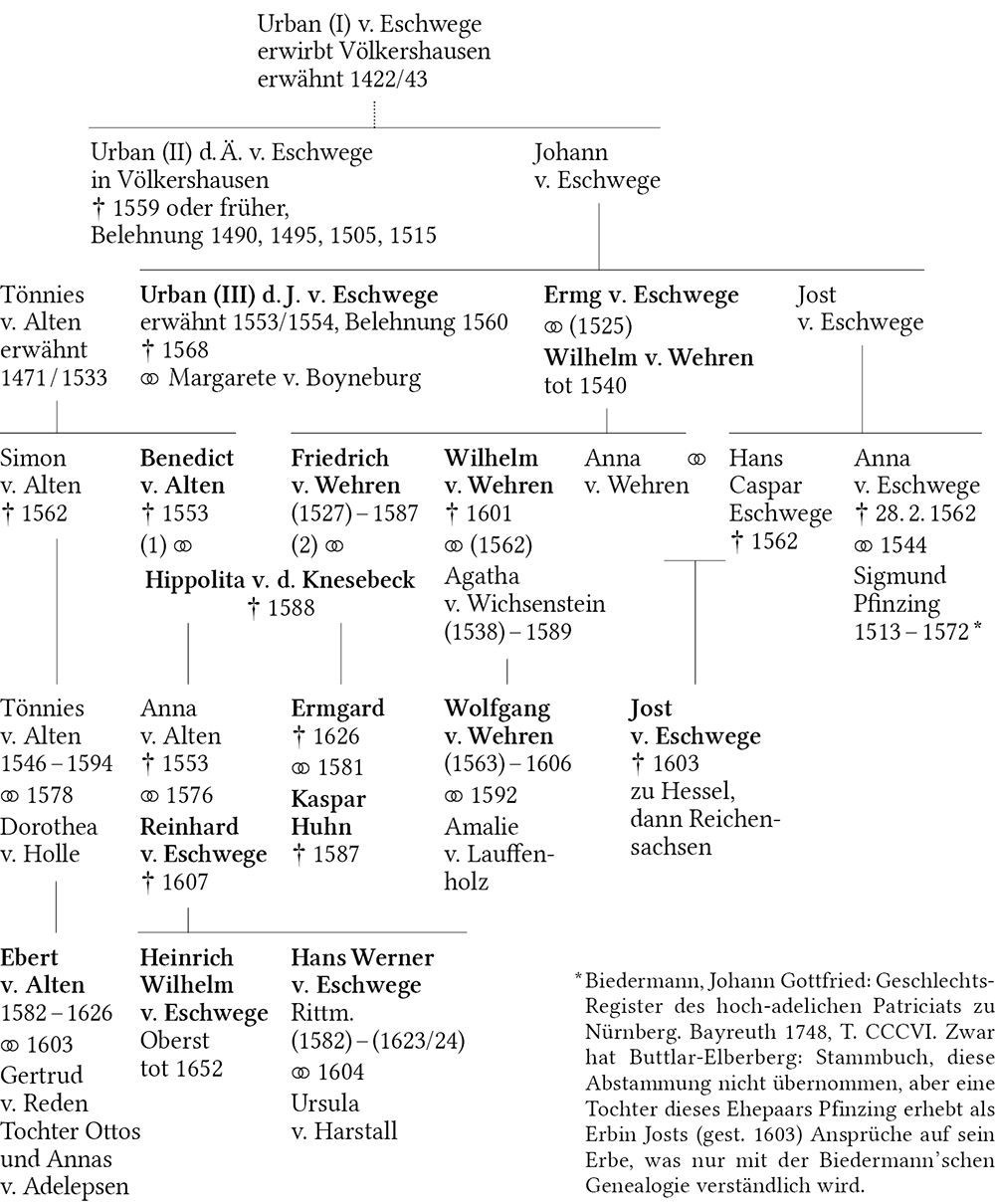

Ermgard von Wehren1 wurde 1566/1567,2 vermutlich auf dem Wehrenʼschen Gut Lembach bei Homberg/Efze, als einziges Kind des hessischen Rittmeisters Friedrich von Wehren (etwa 1527–1587) und seiner braunschweigischen Ehefrau Hippolita von dem Knesebeck (gest. 1588) geboren.3 Friedrich 4 und sein Bruder Wilhelm waren die Söhne Wilhelms von Wehren (gest. 1559/1560) aus der Fritzlarer Gegend, einer der wichtigeren hessischen Adligen.5 Sie besaßen vom Vater ein kleines Gut in Lembach,6 erbten aber 1568 das ansehnliche Rittergut Völkershausen einschließlich Wipperode (heute zu Vierbach gehörig, südwestlich von Eschwege).7 Es handelte sich um ein fuldisches Weiberlehen.8 Dessen Vorbesitzer, der hessische Militärunternehmer Urban von Eschwege, war 1568 auf einer Reise nach Meißen kinderlos gestorben,9 so dass das Lehen an die Söhne seiner einzigen Schwester Ermgard, der Ehefrau Wilhelms von Wehren, fiel.10

Das Rittergut Völkershausen bestand aus einer land- und forstwirtschaftlichen Eigenwirtschaft – von einem Meier oder Pächter bewirtschaftet – samt Schäferei, Bierbrauerei, Mühle und Ziegelei sowie größerem Streubesitz.11 Ein wichtiger Bereich der gutsherrlichen Aktivitäten war die Handhabung der Finanzen, der Aktiv- und Passivschulden einschließlich der Pfand- und Bürgschaften.12 Dem Gutsherrn, der zugleich Dorfherr war, hatten die Untertanen Geld- und Naturalabgaben sowie Dienste zu leisten; bei Streitigkeiten mit den Untertanen war ihm die niedere Gerichtsbarkeit ein nützliches Instrument. Die Produkte der Eigenwirtschaft und die Abgaben der Untertanen – Getreide, Wolle, Holz – wurden, soweit sie nicht dem Eigenverbrauch dienten, auf örtlichen und regionalen Märkten verkauft. Die unterschiedlichen Aufgaben – Gutswirtschaft, Vermarktung, Finanzmanagement – bedurften einer sorgfältigen Organisation. Die vielfältigen Aktivitäten des Gutsherrn zur Erzielung von Einkünften, die der standesgemäßen Lebensführung und der Sicherung seiner Herrschaft (gegebenenfalls durch Prozesse) dienten, lassen sich am besten verstehen, wenn man ihn als Unternehmer charakterisiert, allerdings mit adelsspezifischen Möglichkeiten und Grenzen,13 denn die Besteuerung war niedrig, für die Beleihung und den Verkauf des Lehens war die Genehmigung des Lehnsherrn erforderlich und der adlige Status ließ nur adelswürdige Tätigkeiten, keine »bürgerliche Nahrung« zu.14

Friedrich und Wilhelm von Wehren nahmen das Gut Völkershausen 1569 in Besitz und teilten es untereinander auf.15 Sie vergrößerten das Gut, indem sie von Bauern ihres Dorfes vier Siedelhöfe erwarben.16 Auf zweien, die nahe dem Adelshof lagen, richteten sie einen zweiten Sitz für Wilhelm ein.17 Das Gut wies zwei strukturelle Probleme auf, die beide mit einem Zuviel oder Zuwenig an Wasser zu tun hatten: Während das Land im Tal immer wieder unter Überschwemmungen durch die Werra litt, fehlte es dem Besitz auf der Höhe an Wasser.18 Friedrich und Wilhelm von Wehren bemühten sich in der Folge dennoch um den Ausbau des Gutes. Vor allem suchten sie ihre Hude- und Holzrechte zu erweitern, so dass es seit 1570 zu Streitigkeiten mit dem Nachbarn, der Stadt Eschwege, kam. Um die eigenen Rechte besser nutzen zu können, errichtete Friedrich 1586 einen Wirtschaftshof im nahe der Stadt Eschwege gelegenen Schlierbachtal.19

Die Brüder Wehren waren Gutsherren und zugleich auch Militärunternehmer.20 Der Rittmeister Wilhelm wechselte jedoch 1585 als Rat und Pfleger von Heideck (östlich von Gunzenhausen) in pfalz-neuburgische Regierungsdienste.21 Auch sein Sohn Wolfgang, der durch Heirat das reichsritterschaftliche Gut Melsendorf (bei Schlüsselfeld in Oberfranken) erworben hatte, entschied sich für den Fürstendienst als zweite sichere Lebensgrundlage neben der Gutswirtschaft: er war (wohl) seit 1588 bambergischer Amtmann in Wachenrodt (nordwestlich von Höchstadt).22 Friedrich von Wehren hingegen widmete sich ganz dem Kriegshandwerk. Im Mittelpunkt seiner Aktivitäten standen seine militärischen Unternehmen.23 Im 16. Jahrhundert waren nicht wenige Adlige Söldnerführer, etwa als Rittmeister einer eigenen Kompanie oder als Oberst eines von ihnen aufgestellten Regiments. Sie schlossen auf eigenes Risiko Verträge mit kriegführenden Fürsten und waren auf deren wechselhafte Zahlungsfähigkeit zur Finanzierung ihrer Söldner angewiesen. Ihre wichtigsten Aufgaben waren das Beschaffen und Organisieren von Söldnern sowie der schonende Einsatz dieses »Kapitals« auf Kriegszügen; der erwartete Gewinn – als Folge eines Sieges, mitunter auch der freigegebenen Plünderung – dürfte wichtiger gewesen sein als die Bewahrung ritterlicher Tugenden, die oft als wesentliches Kennzeichen Adliger gilt.24 Die erzielbaren Gewinne konnten das Niveau der Gutserträge deutlich übersteigen, so dass diese Adligen ihren Besitz vermehren und sich einen repräsentativen Sitz erbauen konnten, wie die Renaissanceschlösser mancher Weseradligen zeigen.25 Allerdings war das Risiko der Vorfinanzierung hoch – ein Scheitern konnte sich verheerend auswirken und im schlimmsten Falle zum Verlust des Gutes führen.26

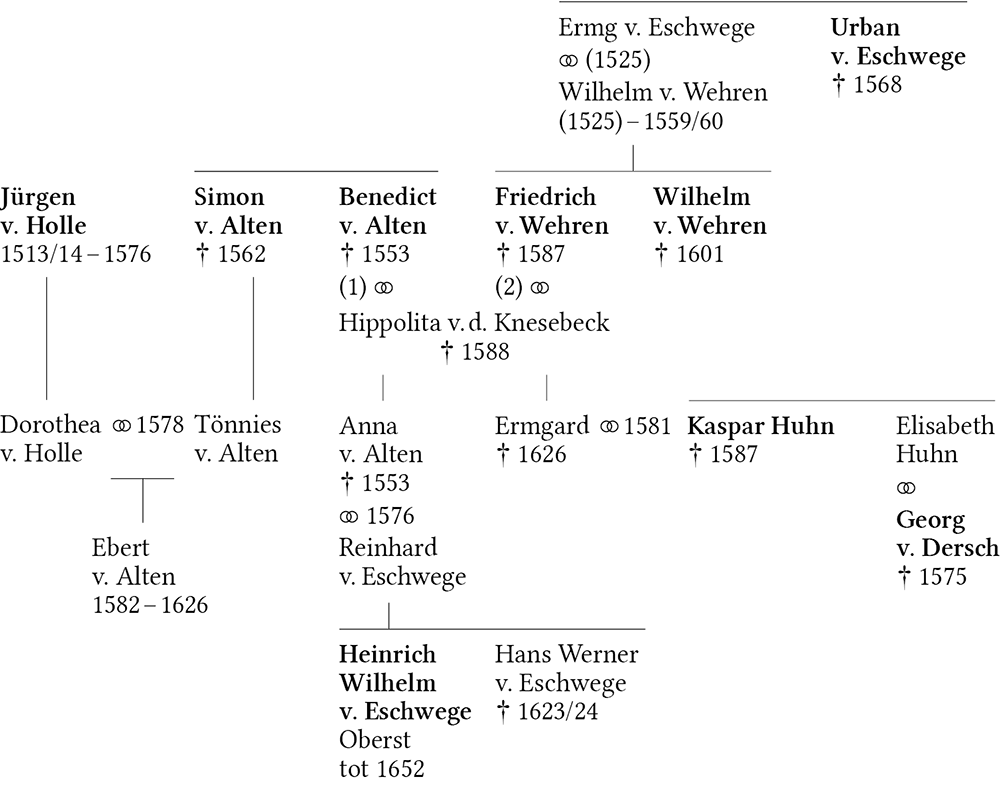

Friedrich von Wehren nahm unter anderem 1575 am Hugenottenkrieg Johann Kasimirs von der Pfalz unter Oberst Georg von Dersch zu Viermünden (bei Frankenberg) teil. Nach dessen Tod auf dem Feldzug trat er dessen Nachfolge als Oberst an.27 Landgraf Wilhelm IV. wollte ihn vom Kölner Kriegszug 1583 abhalten, was aber erst Kaiser Rudolf II. gelang.28 Auch familiär war Friedrich von Wehren mit anderen Familien von Militärunternehmern verbunden. Er selbst hatte Hippolita von dem Knesebeck, die Witwe des braunschweigischen, 1553 in der Schlacht von Sievershausen gebliebenen Rittmeisters Benedikt von Alten geheiratet. Seine einzige Tochter Ermgard gab er, dem eigenen konnubialen Muster folgend,29 1581 seinem jungen Rittmeister Kaspar Huhn zu Ellershausen (bei Frankenberg in der damaligen Landgrafschaft Hessen-Marburg) zur Ehe.30 Bei ihm handelte es sich um den nachgelassenen Sohn des Obersten Kaspar Huhn.31 Die Schwester des Schwiegersohns, Elisabeth Huhn, hatte 1571 den erwähnten Oberst Georg von Dersch geehelicht.32 Offensichtlich bildeten diese hessisch-braunschweigischen Militärunternehmer33 ein konnubial und geschäftlich verbundenes Netzwerk. Die Zeugen des Ehepaktes Huhn-Wehren ergänzen diese Sicht um einen weiteren Aspekt:34 die Trauzeugen Kaspar Huhns stammten aus dem nördlichen Oberhessen und den benachbarten Regionen, der Ritterschaft Mittelrhein, dem Bistum Paderborn und der Grafschaft Waldeck, Ermgards Zeugen aus dem Herzogtum Braunschweig (aus dem ihre Mutter kam), dem Herzogtum Sachsen-Eisenach und der Landgrafschaft Hessen-Kassel. Grenzüberschreitend pflegten sie verwandtschaftliche und militärunternehmerische Beziehungen (Übersicht 2).

Für einige der benannten Adligen lassen sich schon Dienste bei Markgraf Albrecht Alkibiades von Brandenburg-Kulmbach (gest. 1557) im zweiten Markgrafenkrieg in Franken und Braunschweig (1552–1554) nachweisen, zudem Verbindungen zu den Grumbachʼschen Händeln,35 insbesondere aber seit 1567 die Beteiligung an den Hugenottenkriegen unter Leitung des Pfalzgrafen Johann Kasimirs von Simmern (seit 1583 Kuradministrator der Pfalz, gest. 1592).36 Seine Truppen hatten einen sehr schlechten Ruf, ebenso ihre Anführer, die aus pfälzischen und hessischen Edelleuten bestanden,37 zum einen wegen Plünderungen und Meutereien als Folgen ausstehenden Soldes, zum andern wegen der die Bevölkerung ausbeutenden Ermattungsstrategie Johann Kasimirs.38 Die Tricksereien, mit denen Friedrich von Wehren selbst bei kleineren Summen seinen Gläubigern auswich, passen ebenfalls in dieses Bild.39 Dessen ungeachtet zählten Johann Kasimir beziehungsweise sein Feldherr Fabian von Dohna ihn in den 1580er Jahren zu den etwa sechs Obristen, die sie als Rückgrat der pfälzischen Soldtruppen betrachteten. Während des Hugenottenfeldzugs Johann Kasimirs von der Pfalz 1587 – Dohna gilt dem Historiker Bernard Vogler als »docile, médiocre, incapable« 40 – starben unter Fabian von Dohnas Führung Ermgards Vater Oberst Friedrich von Wehren und ihr Ehemann Rittmeister Kaspar Huhn zu Ellershausen an »Bräune« (Diphterie).41 Der Feldzug endete mit der militärischen Niederlage Dohnas. Friedrich von Wehrens Bedeutung erhellt sich aus der Tatsache, dass Johann Kasimir seinen Tod in einem Brief an den dänischen König einen Monat später ausdrücklich als Verlust erwähnt.42

Der Tod sowohl von Ehemann wie Vater war für die etwa zwanzigjährige Ermgard Huhn – das einzige Kind starb wohl kurz nach der Geburt vor der für den 21. November 1582 geplanten Taufe43 – das denkbar größte Unglück. Als Folge der hohen Schulden ihres Ehemanns und ihres Vaters hatte sie allein das Risiko der beiden Militärunternehmer zu tragen, so dass ihre Zukunft als Rittergutsbesitzerin in Frage stand.

2 Ermgard von Wehren als Gutsherrin zwischen 1587 und 1604

Ermgard musste Ellershausen, das Gut ihres Ehemannes, verlassen, da sie gemäß Ehegüterrecht als kinderlose Witwe keinen Anspruch auf seine Nutzung hatte.44 Da sie jedoch die einzige Erbin ihres Vaters war, fiel ihr dessen Gut Völkershausen (genauer gesagt die Friedrich’sche Hälfte) nach fuldischem Recht zu.45 Ihre finanzielle Situation sei in vier Punkten charakterisiert:

- An sich war Ermgard im Ehepakt gut abgesichert. Heiratsgut und Widerlage beliefen sich auf je 1.500 Goldgulden und damit also je etwa 1200 Reichstaler.46 Als Witwensitz war ihr ein Haus in Frankenberg mit den erforderlichen Naturallieferungen zum Lebensunterhalt zugesagt.47 Das junge Ehepaar hatte auf dem Gut Ellershausen gelebt,48 das zwar eine schlechte Ertragskraft hatte,49 aber zusammen mit Einnahmen aus dem Streubesitz für ein standesgemäßes Auskommen ausreichte.50 Kaspar hatte sehr hohe, meist von den Vorfahren herrührende Schulden (annähernd 4.700 Reichstaler)51 – sie könnten, neben dem Vorbild des Schwagers und Bruders,52 der Grund für die Hinwendung zum Militär gewesen sein. Nach Kaspars Tod forderten die Gläubiger ihre Guthaben ein, so dass Kaspars Erben nicht in der Lage waren, die Zusagen der Witwenversorgung einzuhalten. Im Vertrag mit Kaspars Erbin, der Schwägerin Elisabeth Huhn, verwitwete von Dersch, aus dem Jahre 1588, den die Verwandtschaft bezeugte, musste Ermgard vorerst, bis Kaspars Nachlass, das Vermögen und die Schulden überprüft würden,53 auf die Huhn’schen Zusagen zur Witwenversorgung verzichten. Aber ihr Heiratsgut, eine Jahresrente von 60 Reichstalern (Leibrente), war rechtlich geschützt;54 eine Rente dieser Höhe war für das Leben einer alleinstehenden adligen Person durchaus ausreichend.55

- Ermgards Bewegungsspielraum als Gutsherrin war durch die Schulden des Vaters begrenzt, die er im Wesentlichen für sein Regiment aufgenommen hatte. Er schuldete den Brüdern Reinhard und Urban von Eschwege 5.137 Reichstaler;56 dazu kamen kleinere Schulden an Dritte über etwa 500 Reichstaler;57 die Last des Vaters belief sich somit 1589 auf mindestens 5.600 Reichstaler. Die Zinsen auf diese Schuld betrugen jährlich wohl (zu den üblichen 5 Prozent gerechnet) 341 Reichstaler,58 also fast die Hälfte der jährlichen Einkünfte des Gutes Völkershausen.59

- Völlig erfolglos blieben die Versuche, vom pfälzischen Kurfürsten Johann Kasimir und vom französischen König Heinrich IV. den ausstehenden Sold ihres Vaters – also die notwendige Gegenfinanzierung einschließlich des Gewinns der Militärunternehmung – zu erhalten.60 Ermgard schrieb an den Landgrafen, er möge beim französischen König zugunsten der ausstehenden Zahlungen an ihren Vater intervenieren, denn er sei »funffzigk taußentt Cronen vngefehr lautt daruber habender Briff vnnd Siegel schuldig vnd nachstendig pliebenn«.61 In einem Prozess gegen Dersch 1622 kam Ermgard auf eine Summe von 99.868 Kronen, also 166.447 Gulden, als Rückstand für die Feldzüge von 1575 und 1587.62

- Dagegen konnte Ermgard sich die fahrende Habe des Vaters aus dem Feldzug 158763 in Höhe von wohl 600 Reichstalern samt »Petschafft«, die sein Oberstleutnant Wigand von Gilsa aus Niederhessen an sich genommen hatte, dank wiederholter Hilfe der landgräflichen Regierung sichern. Sie wurde von der Regierung sogar 1595/1596 in dessen Güter »immittiert« – ein damals gängiger Weg, Schulden zu begleichen; noch 1609 musste die Regierung Hessen-Kassels erneut zu Ermgards Gunsten eingreifen.64

Zusammengefasst hatte Ermgard also ein halbes Gut, eine nennenswerte Rente und einige Einnahmen aus des Vaters Habe; dagegen standen die hohen Schulden des Vaters sowie Kosten für Prozesse, mit denen sie Ansprüche Dritter abzuwehren oder eigene durchzusetzen versuchte. In dieser schwierigen Lage waren für die junge Gutsherrin ihre Vormünder, insbesondere ihr Schwager und Nachbar Reinhard von Eschwege, zusammen mit dem Vetter Jost von Eschwege eine Stütze. Zwar war sie als Witwe an sich rechtlich voll geschäftsfähig, aber sie war erst zwanzig Jahre alt und stand bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres unter Vormundschaft.65 Die Beziehungen der Adelsgeschlechter Wehren und Eschwege waren und blieben über lange Zeit eng (Übersicht 1), Heiraten und Vormundschaften untereinander waren üblich.66 Sie waren zeitweise freundschaftlich, zeitweise konkurrierend-feindselig. Ermgards Stiefschwester Anna von Alten, wohl das einzige Kind aus der ersten Ehe ihrer Mutter Hippolita mit Benedikt von Alten,67 lebte sicherlich bei ihrer Mutter, also zuletzt in Völkershausen, und heiratete 1576 den Sohn des oben erwähnten Reinhard von Eschwege, Reinhard (gest. 1607), auf dem Völkershausen benachbarten Rittergut Aue. Das ursprüngliche Verhältnis Ermgards und Reinhards wurde 1625 bei einer Gerichtsverhandlung vor der Kasseler Regierung vom eschwegischen Anwalt geschildert: Sie habe

»nach deßen Absterben [ihres Ehemanns] mit ihrem Schwager vnd Schwesterman Reinhardt von Eschwege Helff vndt Trost gesucht, auch nach seinem Vermögen erlangt; auß solcher naher Schwagerschaftt vndt Vertrauwen habe er sie iederzaitt Schwester geheißen vndt Vormunder, aber die Vormundschaftt habe sich weitter alß mit Wortten nicht erstreckt, sey ihr niemals zum Vormund, deßen sie auch nicht bedorfttig geweßen, verordtnet vnd sey niemals einige Tutela in esse kommen, bey dißer Bewandtnuß habe der von Eschwege der Witwen, sie ihm auch hinwiederum, ir bißweilen mit Geld vndt Burgeschaftt ausgeholffen, daher sie pro & contra in Rechnunge gestanden, auch Abrechnung gehaltten vndt weil Reinhardt von Eschwege dass fuldische Lehengutt Volckershaußen halb gehabt, auch dahevor bey den von Eschwege daß gantze Guth geweßen, habe Clagerin neben Reinhard von Eschwege mit einander polisciret vndt Contract aufgerichtet, wen die von Eschwege [gestr., dafür: Weren] daß jenige nemlich dz ander halbe Theill verließe vndt der von Eschwege dzselbe gebet, waz ein ander sich erbotte, dass es ihm alßdan soltte gelaßen werden«.68

Die Unterstützung Ermgards hatte Reinhard nicht uneigennützig übernommen; die Gutshälfte des Onkels Wilhelm (gest. 1601) und seines Sohnes Wolf(gang) (gest. 1606)69 war, wohl seit 1586, im Pfandbesitz von Reinhards Bruder Georg von Eschwege zu Döllstädt für ein Darlehen über 8.000 Reichstaler.70 Onkel und Vetter hatten ihren Sitz, wie bereits erwähnt, aus Hessen nach Franken verlegt und verkauften ihre Gutshälfte 1592 an die Brüder Reinhard und Urban von Eschwege, die sich mit Georg darüber geeinigt hatten, zu 15.300 Reichstalern,71 wodurch sie ihre Schulden aus den früheren militärischen Unternehmen Wilhelms begleichen konnten. Das Gut an Ermgard zu veräußern, kam wegen ihrer Verschuldung nicht in Frage. Ermgards Lage in Völkershausen war also auch deswegen von Anfang an schwierig, weil die andere Gutshälfte pfandweise, seit 1592 auch besitzrechtlich, im Besitz der von Eschwege war; der Schwager Reinhard war Ermgards direkter Nachbar in Völkershausen geworden.72 Dieser Kauf zusammen mit den Schulden Ermgards musste in Reinhard die Hoffnung nähren, auch die zweite Gutshälfte zu erlangen. Bereits sein Vater Reinhard von Eschwege (gest. 1574), ein Verwandter Urbans von Eschwege (gest. 1568), hatte nach dessen Tod als Vormund seiner Witwe Margarete von Boyneburg den Wehren-Brüdern das Erbe Völkershausen vergeblich streitig zu machen versucht. Völkershausen müsse wieder in den Besitz der Familie von Eschwege übergehen, »damit solche [Güter, DW] widerumb an die nachstverwantte Bludts Freundschafft hierdurch kommen vnd als darbey erhalten werden muchten.« 73 Den Anspruch auf Völkershausen gaben die von Eschwege nie auf. Reinhard erinnerte 1605 mitten im schweren Konflikt mit Ermgard an den »eschwegischen Stamm bey welchem das gantze Gutt lange Zeit gewessen«.74

Ermgard befand sich angesichts der dargestellten Umstände in einer sehr schwierigen Lage, die wohl eine Wiederverheiratung ausschloss. So bestand ihre Aufgabe nun darin, das Gut allein möglichst gewinnbringend zu bewirtschaften. Während ihrer Jugend war Ermgard auf die Aufgaben einer Gutsherrin vorbereitet worden; als junge Ehefrau hatte sie ihren Ehemann wegen seiner militärischen Tätigkeit zu vertreten, wie es typisch für eine Rittergutsbesitzerin war.75 Ermgard scheint mit dem Gut 1587 bis 1604 einigermaßen erfolgreich gewesen zu sein,76 denn bei den Neuvermessungen anlässlich des Verkaufs ihrer Gutshälfte 1612 gab es keinen Hinweis auf irgendeine von ihr verschuldete Vernachlässigung,77 während damals Reinhards Sohn, Hans Werner von Eschwege, sich über die Schäden am Gut infolge der neuen und auswärtigen Besitzer Adelebsen und Cornberg beim Lehnshof in Fulda beschwerte.78 Wenn Reinhard von Eschwege 1605, als er bereits im Streit mit ihr lag, in einem Beschwerdebrief an den Lehnsherrn Fulda an ihrer Fähigkeit zur vernünftigen Bewirtschaftung zweifelte: »wie ich dan selbst, der ich mich doch ohne Ruhm auf den Ackerbaw besser als die Wittibe verstehe, auch fleißigerer Aufsicht vndt wenigere Vnkosten als sie habe«,79 dürfte er ein verbreitetes Vorurteil gegen Frauen genutzt haben, in die auch Berechnung einfloss, beim Lehnsherrn Stimmung gegen Ermgard zu machen.

Wie Ermgard ihre Finanzen handhabte, kann hier nur beispielhaft dargestellt werden; meist ging es um kleinere Beträge. Im Jahr 1590 gab sie Reinhard einen Kredit von 300 Gulden.80 Vor allem musste sie mit den eigenen Schulden zurechtkommen.81 Sie mahnte ausstehende Zahlungen an. So forderte sie wiederholt die Zinsen für ein väterliches Guthaben von 100 Reichstalern auf einem Gut zu Rockstedt (im südlichen Kyffhäuserkreis) der von Ebeleben an.82 Im Jahr 1596 verlangte sie die Rückgabe von Schafen und Vieh von der Stadt Eschwege, die ihrem Vater im Zusammenhang mit dem Hudestreit gepfändet worden waren, doch ihre Forderung wurde wegen eines anhängigen Rechtsstreits mit den von Eschwege abgeschlagen.83 Ihre Vormünder Reinhard und Jost von Eschwege wehrten 1590 und 1593 Ansprüche der von Urff auf Zahlungen für eine väterliche Schuld von 200 Reichstalern ab.84 Sie selbst setzte sich 1598 gegen Ansprüche der von Romrod auf 100 Reichstaler durch.85 Zusammen mit ihrem Vetter Wolf erhob sie 1598 Klage gegen den waldeckischen Hofmeister und Offizier Christoph von Weberstedt wegen 200 Reichstalern Schuld an den Vater 1573 und gewann sie; dennoch musste sie sich noch 1610 über ausstehende Gelder beschweren.86 Verlorene Prozesse wurden erneut aufgerührt: So klagte sie noch 1625 gegen die Berlepsch, obwohl der Anspruch von 1585 auf einen Wiederkauf schon 1599 abgewiesen worden war; dennoch wiederholte sie die Klage in den Jahren 1608, 1615, 1621 und dann 1625.87 Zwei kleinere Betrügereien sind bekannt: Wohl um 1600 verkaufte sie fremdem Schmuck,88 1606 oder früher eine »falsche« Kette89 – das erinnert an das Verhalten ihres Vaters, wenn er Zahlungsverpflichtungen entgehen wollte. Bis etwa 1600 scheint sie Schulden teilweise beglichen zu haben; dieser Eindruck ergibt sich aus der Prüfung des Schuldenverzeichnisses 1601.90

Eine erwartete Erbschaft ließ kurze Zeit Hoffnungen auf eine bessere Finanzsituation aufkommen. Als der Vetter Jost von Eschwege, mainzischer Hauptmann von Duderstadt,91 im Frühjahr 1603 starb, versuchte sie zusammen mit der fränkischen Verwandtschaft gegen den Willen der Brüder Reinhard und Urban von Eschwege einen Anteil (geschätzt auf 4.000 Gulden) an seinem Erbe zu erlangen. Bei dem daraus folgenden Prozess drehte es sich um die Frage, ob der Jost’sche Besitz in Allendorf (Haus, Güter, Anteile an der Pfannensiederei) Lehen oder Allod sei.92 Beim Allod erbten alle Erben, bei Lehen nur die im Lehenbrief genannten, meist die männlichen Stammesvertreter. Der Streit wurde auch handgreiflich ausgetragen, so 1605, als Ermgard sich in Reichensachsen auf eine Kiste mit Urkunden setzte und von Urban gewaltsam heruntergestoßen wurde, der dann die Kiste mitnahm.93 Die Auseinandersetzung währte bis in die 1620er Jahre, für Ermgard ist aber keine Erbschaft Josts bekannt.

Im Ergebnis gelang es Ermgard nicht, die Schulden zu mindern. Am 14. Februar 1601 stellten die Prüfer, »die gelehrten« Dr. iur. Johann Schwertzell, Hofgerichsrat, und Willichius Fischer, eine Schuld Ermgards gegenüber Reinhard in Höhe von 8.877 Reichstalern fest.94 Diese Schulden wuchsen weiter, weil Ermgard die Zinsen nicht zahlen konnte, aber auch wegen kleinerer Beträge wie der Lehngebühren. Zieht man für die sechzehn Jahre von 1587 bis 1603 eine Bilanz der Gutsherrinnenjahre Ermgards, so war das Wesentliche: Ermgards Bemühungen, auf eigenen Füßen zu stehen, waren gescheitert.

3 Die finanzielle Vorbereitung des Stahlunternehmens Völkershausen

In dieser Situation entwickelte Ermgard den Plan, auf ihrem Hof ein Stahlunternehmen einzurichten und sich damit eine neue und aussichtsreiche Lebensgrundlage zu verschaffen. 1603 traf sie finanzielle Vereinbarungen, die nur im Hinblick auf diesen Plan verständlich sind, wenn auch in den darauf bezüglichen Akten kein Bezug zum Unternehmen hergestellt wird. Die Nachrichten zum Unternehmen selbst stammen von 1605 und später. Ermgards Vorhaben lag nicht außerhalb adliger Möglichkeiten, zumal die Gewinnung und Verwendung von Bodenprodukten, also auch das Montangewerbe, zu den adelswürdigen Tätigkeiten gehörten.95 Am in Niederhessen des 16. Jahrhunderts verbreiteten Bergbau und den Unternehmen zur Verarbeitung der geförderten Bodenstoffe waren Adlige, darunter auch Frauen, öfters beteiligt (siehe Exkurs).

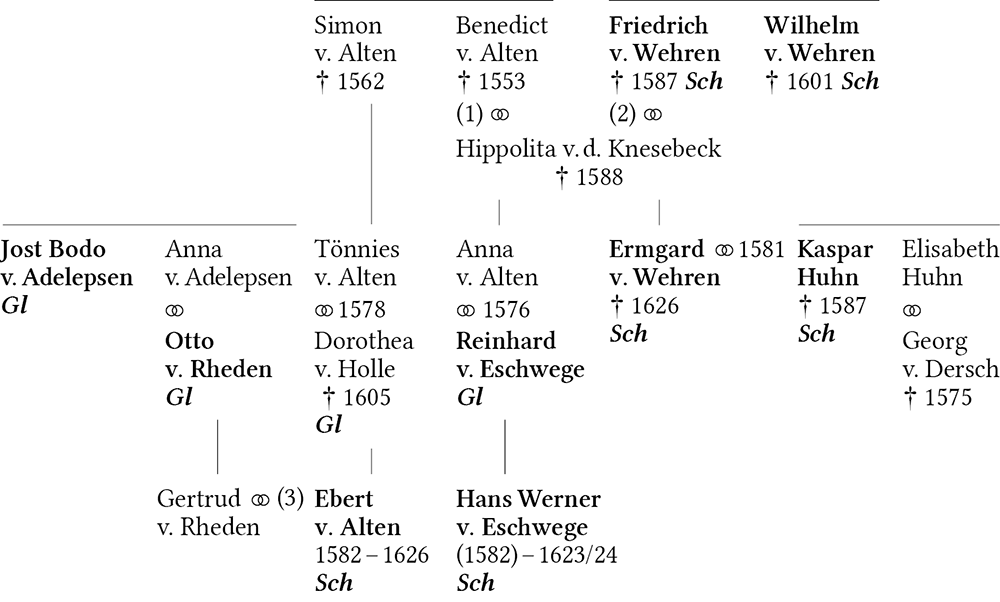

Ermgard nahm, wohl Anfang 1603,96 einen mit dem Gut abgesicherten Kredit über 1.021 Reichstaler bei dem Waldkappeler Kaufmann und Bürgermeister Lorenz Goßmann (1557 – nach 1633) auf,97 einem der wohlhabendsten hessen-kasselischen Kaufleute.98 Nach diesem zaghaften Anfang der Finanzierung schuf sie Ostern 1603 mit einem Doppelgeschäft eine beachtliche finanzielle Basis. Sie stellte Reinhard von Eschwege eine »Obligation« in Höhe von 13.000 Reichstalern über die bis dahin aufgelaufenen Schulden aus, für die sie ihre Gutshälfte als Sicherheit gab,99 mit einer »Pension« von jährlich 700 Reichstalern, also einem Zinssatz von knapp 5,4 Prozent statt des reichsrechtlich festgelegten Zinssatzes von fünf Prozent, was ihre schwache Schuldnerposition zeigt. Zudem sicherte sie Reinhard das Recht auf »Neherkauff« (Vorkaufsrecht) zu, in Bestätigung älterer Vereinbarungen von 1583 und 1590.100 Ermgard koppelte diese an sich berechtigte, wenn auch finanziell überhöhte Absicherung der Gläubigerposition Reinhards daran, dass Reinhard für sie bei Georg von Tastungen (im nahen eichsfeldischen Heiligenstadt) »auf ihr sehr hoches vnd vleißiges bitten« 101 ein ungewöhnlich hohes Darlehen von 5.000 Reichstalern zum überhöhten Zinssatz von 6 Prozent aufnahm; »darfur hat er sich auch selbschuldig verschrieben«.102 Reinhard und sein Vetter Ebert von Alten holten je 2.500 Reichstaler aus Heiligenstadt ab.103 Offensichtlich war Reinhard bereit, ihr damit das Startkapital für das Stahlunternehmen zu beschaffen. Allerdings blieb Ermgard mit 700 Reichstalern, in denen die Zinsen für den Tastunger Kredit inbegriffen waren, bei Reinhard verschuldet; sie entsprachen etwa dem Gutsertrag.104 Auffällig war die Teilnahme des 21-jährigen Eberts von Alten zu Wilkenburg (Herzogtum Braunschweig)105 beim Abholen des Kredits, man muss ihn daher als Beteiligten der Vereinbarung von Ostern 1603 ansehen. Ebert von Alten, dessen Vater früh verstorben war und der der Vetter von Ermgards Stiefschwester Anna von Alten, der Ehefrau Reinhards, war, hatte enge Beziehungen nach Aue,106 schon weil er bzw. seine Mutter der Verwandten Anna von Alten aufgrund von Ansprüchen aus deren Ehevertrag eine jährliche Pension von 75 Reichstalern (1601 belegt) zahlte.107 Hatte Ebert 1603 gemeinsam mit Reinhard gehandelt, so trat er bald als sein Konkurrent auf, denn er bot Ermgard Ostern 1604 einen Vertrag mit besseren Konditionen an als die zwischen Ermgard und Reinhard 1603 ausgehandelten. Seine Mutter Dorothea von Holle108 »kaufte« den Ermgard’schen Gutsanteil für angeblich 27.000 Reichstaler;109 die Mutter »cedirte« das Gut dem Sohn und »belehnte« ihn,110 so dass er in der Folgezeit meist allein als Akteur auftrat. Ermgard erhielt allerdings nur 13.700 Reichstaler,111 also die Summe, die sie Reinhard 1604 aus der Obligation von 1603 einschließlich Zinsen schuldete. Eine bestätigende Urkunde des Lehnsherrn Fulda gab es nicht. Die Veränderung in Eberts Verhalten hatte offensichtlich mit seinem Verlöbnis im Dezember 1603 und der folgenden Heirat 1604 mit Gertrud von Rheden zu tun, der Tochter Ottos und Annas von Adelepsen.112 Damit erwarb er den Rückhalt einflussreicher Adliger, die finanzkräftig oder zumindest fähig waren, Geld zu mobilisieren. Nur mit Hilfe seines Schwiegervaters Otto von Rehden aus hildesheimischem Adel sowie dessen Schwägern Jost und Bodo von Adelepsen (nahe Göttingen) aus braunschweigischem Adel konnte er »den Kauf« 1604 tätigen (Übersicht 3), also Ermgard das Pfandgeld Reinhards zahlen.113 Da die 27.000 Reichstaler nie flossen, sprach Reinhard schon 1605 und dann sein Sohn Hans Werner, später aber auch das Stift Kaufungen von Betrug.114 Reinhard bezeichnete den »Kauf« als »vermeintt« und als »widerkeufflich«;115 er wies damit auf das tatsächliche Geschehen hin, die Zahlung der 13.700 Reichstaler und die (pfändliche) Inbesitznahme des Gutes durch Ebert.

Unmittelbar nach dem »Verkauf« wollte Ermgard ihre Schuld von 1603 (13.700 Reichstaler) gegenüber Reinhard tilgen und verlangte dafür ihre Obligation zurück. Reinhard weigerte sich begreiflicherweise, hätte die Annahme doch impliziert, den Bruch einer ihm gegebenen rechtlich verbindlichen Zusage – »Verkauf« an Ebert statt an ihn trotz Näherkaufrecht – zu akzeptieren. Daraufhin hinterlegte Ermgard das Geld noch Ostern 1604116 bei Lorenz Goßmann, in der Hoffnung auf eine spätere Klärung. Ermgard versuchte nun vom Lehnsherrn Fulda die Genehmigung des Kredits über 13.000 Reichstaler auf das Gut Völkershausen zu erhalten; der Versuch scheiterte an Reinhard, der nur einem Verkauf an ihn zustimmen wollte.117 Mit Hilfe der hessischen Regierung, die beide Seiten anriefen, kam es zu einem Kompromiss: im Juli 1605 nahm Reinhard 11.700 Reichstaler an;118 immerhin hatte er damit den größten Teil seiner Kredite zurückerhalten; die restlichen 2.100 Reichstaler nahm er auf Beschluss der Regierung im Januar 1606 an.119 Damit war Ermgard ihrer in der Obligation 1603 anerkannten Schulden ledig.

Ermgards Lage blieb trotz ihrer Vorbereitungen schwierig. Die Finanzierung war gewagt, konnte sie doch nur durch erhoffte Gewinne aus ihrem Unternehmen die hohen Schulden begleichen. Für Ermgard brachte das Geschäft mit Ebert von Ostern 1604 weitere Vorteile gegenüber dem Geschäft mit Reinhard 1603. Sie verlor zwar aufgrund der Verpfändung die Nutzung ihres Gutes – anscheinend mit Ausnahme eines Vorbehaltsgutes, worauf noch eingegangen wird –, aber ihre Zinszahlungen an Reinhard hörten auf. Wahrscheinlich war es für Ermgard auch wichtig, dass die von Eschweges auf dem ehemaligen Gut Wilhelms in Völkerhausen nicht mehr wegen der Obligation von 1603 mit dem baldigen Erwerb ihres Guts rechnen konnten. Ebert hatte durch die Transaktion einen ersten möglichen Schritt zum Erwerb eines zusätzlichen Gutes getan, wenn er überhaupt selbstständig handelte und nicht möglichen Absichten der Verwandten seiner Frau diente.

Zwei Jahre später, zeitgleich mit dem mutmaßlichen Ende des Stahlunternehmens, wurde am 25. März 1606 von Ermgard eine neue Verkaufsurkunde über Völkershausen erstellt, wiederum zu 27.000 Reichstaler.120 Bürgen für den Kauf 1606 waren Jost und Bodo von Adelepsen sowie ihr Verwandter Volrad von der Decken.121 Die erneute Ausstellung einer Verkaufsurkunde ist auffällig. Sie brachte zwei Vorteile für Ermgard: Fulda stimmte trotz der Vorwürfe der Täuschung, die Reinhard schon am 25./15. April 1605 an Fulda ausführlich dargelegt hatte,122 der Belehnung explizit zu und verstärkte damit ihre Rechtssicherheit.123 Ermgard erhielt beträchtliche Vorbehaltsrechte, von denen 1604 nicht die Rede war und auf die später genauer eingegangen wird, die sie aber bereits 1604/05 besessen haben muss,124 weil sie das Stahlunternehmen auf ihrem Gutsanteil errichten ließ. In einer separaten Urkunde vom 21. Juli 1606 verpflichtete sich Ebert von Alten, ihr jährlich 300 Taler aus seinen braunschweigischen Gütern bis an ihr Lebensende zu zahlen, und zwar »anstadt vnndtt von wegen dero in der Kauffverschreibung mit der Keufferin vorbehalten Güter«.125

Die unterschiedlichen Urkunden Eberts 1604 und 1606 könnten damit erklärt werden, dass 1604 das Gut an ihn für 13.700 Reichstaler verpfändet wurde und die Absicht eines Kaufs bestand, 1606 aber Ermgard sich für den beabsichtigten Verkauf zusätzlich durch Vorbehaltsrechte und eine Rente von jährlich 300 Reichstalern absicherte. Die Lehnsurkunde Fuldas könnte die vom Lehnsherrn gebilligte Absicht von Ermgard und Ebert darstellen, aber keine rechtlich wirksame Besitzübertragung.126 Denkbar wäre, dass Überlegungen zur Verkaufssumme mit dem angenommenen Wert des Gutes von etwa 14.000 Reichstalern,127 Vorbehaltsrechten von geschätzt etwa 4.000 Reichstalern und der Rente von 300 Reichstalern (als Kapital mit 6.000 Reichstaler angesetzt) zusammenhingen.128 Die Differenz Eberts zu Reinhard ergab sich aus dem von ihm gewollten Kauf ohne Vorbehaltsrechte und der Verpfändung, die mit hohen Summen vorgetäuscht wurde.

4 Die Einrichtung des Stahlunternehmens und das Scheitern der Unternehmung

Das Startkapital zur Finanzierung des Stahlunternehmens war durch die Finanztransaktionen 1603/1604 gesichert; es war vermutlich für den Ofen und die Fachkräfte gedacht.129 Über die Einrichtung berichtet allein ein Brief Reinhards von Eschwege an die Kanzlei des Stiftes Fulda, des Lehnsherrn von Völkershausen, vom 25./15. April 1605:

»darbeneben kan auch ich meinen geleisteten Pflichtten nach vnangetzeigt nicht laßen, das die hunische Wittib etzliche Kunstler von Nurnberg lenger als ein halb Jahr bei sich gehabtt vndt noch, welche aus Eißen Stahl vndt die Wittiben ihrem Vorgaben vndt Ruhmen nach reich machen wollen, wie sie dann einen Ofen mitt großen Vnkost in ihren Hoff bei dem Wohnhauße machen lassen, vor 600 thaler Eißen zu Kauffungen erborget, vndt nuhemehr die Kunste zu Wergck gerichttet werden soll, dahero dan zu besorgen weill ein zeitt hero offt elff Feure gehalten worden, das die Gehöltze so noch vnuehrteilet sowohl mir vndt den meinen als der hunischen Wittiben selbst zu Schaden vndt zu Vorgeringerung des Gutts gantz vndt gahr werden verwustet werden.«130

Auf Reinhards Angaben basierend lässt sich die Errichtung des Unternehmens beschreiben:131 Die Gutsherrin Huhn ließ 1604 »etzliche Künstler« aus Nürnberg kommen, die aus Eisen Stahl machen sollten. Die Vermutung liegt nahe, dass einige der Nürnberger in Hessen einen neuen Versuch zur Stahlproduktion wagen wollten, nachdem die vorherigen Unternehmungen in Nürnberg, begonnen 1601, wegen Qualitätsproblemen 1604 eingestellt worden waren.132 Ermgard hatte bei ihrem Wohnhaus einen Brennofen (»mitt großen Vnkost«) erbauen lassen, – ungewöhnlich, dass nur einer eingerichtet wurde, vielleicht aus Kostengründen. Standort war der Hof auf dem ihr verbliebenen Anteil des Gutes Völkerhausen, den sie schon 1604 besessen haben muss, obwohl erst für das Jahr 1606 eine solche Zusage Eberts bekannt ist.

Die Akten geben keinen Hinweis auf das Verfahren zur Stahlproduktion; vermutlich wurde das in Nürnberg fehlgeschlagene Zementverfahren133 – vielleicht mit Abwandlungen – erneut erprobt; dafür stand der Ofen mit elf Feuern zur Reinigung des mit dem Schmelzofen gewonnenen Erzes zur Verfügung. Da das Gutshaus direkt an der ab Wanfried schiffbaren Werra lag, stand Wasser für den Betrieb des Unternehmens zur Verfügung, vor allem zum Antrieb der Blasebälge des Ofens, weniger für den Zu- und Abtransport der Rohmaterialien, der normalerweise über die Straße erfolgte.134

Laut der Aussage von Reinhard wurde der Ofen unmittelbar in Betrieb genommen (»nunmehr die Kunste zu Wergck gerichttet werden soll«), also vermutlich noch im Frühjahr 1605. Seitdem (»ein zeitt hero offt«) brannten elf Feuer, also wohl seit dem Winter 1604/05 oder dem Frühjahr 1605. Das erforderliche Holz nahm Ermgard aus dem Wald des Gutes, wogegen der Miteigentümer Reinhard von Eschwege protestierte, da der Wald anders als das Gut selbst noch nicht aufgeteilt war und Reinhard wegen des Holzverbrauches Schaden am Wert des Gutes befürchtete, sicherlich nicht zu Unrecht, denn für den Schmelzofen wurde viel Holzkohle gebraucht.135

Das Rohmaterial Eisen, das sie wohl von dem 1600 in Kaufungen neu eingerichteten Eisenhammer Johann Webers bezog, hatte Ermgard beim ritterschaftlichen Stift Kaufungen 1605 für 600 Taler »erborgete«.136 Das Stift Kaufungen gab ihr Michaelis 1605 für ihren »Eysenhandel« einen Kredit von 1.000 Reichstalern in zwei Verschreibungen.137 Es handelte sich dabei um einen der höchsten Kredite, die damals vom Stift vergeben wurden; ihr Diener Johann Menges holte 1606 Geld in Kaufungen ab,138 vermutlich den zweiten Teil. Der Eisenkredit über 600 Reichstaler war sicherlich Teil des 1.000-Reichstaler-Kredits, da von ihm in den Kaufunger Rechnungen nicht die Rede ist. Ermgard zahlte 1606 und 1607 je 100 Reichstaler »Pension«, später nichts mehr, so dass in den Kaufunger Rechnungen eine Schuld über 900 Reichstaler ohne Zinsen gerechnet stehen blieb.139 Das Datum des Eisenhandels (Michaelis 1605) deutet darauf hin, dass Ermgard diesen Kredit aufnahm, als sie das Eisen schon »erborget« hatte. Der Transport muss im Wesentlichen über die Landstraße Kassel – Eschwege – Thüringen/Sachsen erfolgt sein.140

Die Nürnberger arbeiteten laut der Quelle im April 1605 schon länger als ein halbes Jahr auf dem Gut. Als einziger wird Carl Lochner (geb. 1563, verh. 1600)141 namentlich angeführt, über ihn ist kaum etwas bekannt. 1609 war er in Nürnberg; die hessische Kanzlei sprach ihm eine Entschädigung über 400 Gulden wegen einer Schlägerei mit Hans Werner von Eschwege zu.142 Ermgard benannte ihn 1613 als Zeugen für eine Zusage Josts von Adelepsen für die Rente von 300 Reichstalern anlässlich des »Verkaufs« Völkershausens 1606.143 Er muss ein wichtiger Mitarbeiter Ermgards gewesen sein. Als Gruppe wurden »die Norinberge« im März 1606 wegen wechselseitiger Beschwerden Ermgards und Hans Werners von Eschwege, des Besitzers der einen Hälfte des Ritterguts Völkershausen (wohl seit seiner Heirat 1604),144 bei der hessischen Kanzlei wegen nächtlicher Ruhestörungen und Bedrohungen erwähnt.145

Um das Unternehmen zu errichten, reiste Ermgard in den Jahren 1604 bis 1606 elf Mal nach Kassel146 und Kaufungen. Da die Reisen nur in diesen Jahren stattfanden, ist der Zusammenhang mit dem Stahlwerk offensichtlich. Ermgard reiste mit Gefolge und übernachtete dabei jeweils im ritterschaftlichen Stift Kaufungen: 1604 drei Mal (11. Januar, 23. Juni, 25. Dezember mit Wolf von Wehren als »Beystand«), 1605 fünf Mal (15. Februar, 14. März, 11. Mai, 3. Juli, 9. Oktober) und 1606 drei Mal (14. Februar, 14. September mit Wolf von Wehren und 8. Dezember).147 Zwei Mal wird die Kanzlei in Kassel als Ziel genannt, einmal der »Obrist« zu Kassel.148 Bezieht man die politischen Umstände 1604 ein, so wäre die Absicht Ermgards und ihrer Mitstreiter gewesen, Stahl für die Waffenproduktion der seit 1600 in Hessen-Kassel von Landgraf Moritz von Hessen-Kassel aufgebauten Landmiliz (»Ausschuss«),149 also für die Klingen von Waffen, zu liefern.150

Die Vorgeschichte des Unternehmens ist unbekannt, insbesondere wie Ermgard auf die Idee des Stahlunternehmens kam. Immerhin lassen sich Anhaltspunkte finden. Der Exkurs zum Bergbau in Niederhessen zeigt, dass die Metallverarbeitung Niederhessens in Nürnberger Fachkreisen (Finanziers wie Fachleuten) ebenso bekannt war wie die Nürnberger Expertise in Niederhessen. Man könnte vermuten, dass Nürnberger immer wieder auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten waren. Allerdings unterscheidet sich Ermgards Unternehmen von den im Exkurs genannten mehrfach. Nürnberger waren für sie technische Fachleute, keine Finanziers wie sonst in Niederhessen; die Finanzierung leistete Ermgard selbst, auch mit Hilfe anderer Adliger. Ihr ging es nicht um die Verarbeitung von Kupfer, sondern um die bisher unsichere Herstellung von Stahl aus Eisen; insofern war das Unternehmen innovativ geplant. Soweit erkennbar, leitete sie das Unternehmen in Person. Es war – wohl nicht nur in Niederhessen – ohne Vorbild und blieb ohne Nachahmung.

Dabei könnten Verwandte für Ermgard eine spezifische Mittlerrolle zu den Nürnbergern gespielt haben. Zumindest Ebert von Alten und Wolf von Wehren wird man als ihre Berater annehmen müssen. Ebert meinten sicherlich Reinhards Anwälte, wenn sie später schrieben, Ermgard habe sich von »unruhigen Leuten verleiten« lassen,151 also den braunschweigischen Verwandten, die spätestens seit dem »Verkauf« von Ermgards Gutshälfte an sie Reinhards Gegner waren. Am intensivsten jedoch waren Ermgards Beziehungen zum fränkischen Vetter, dem bambergischen Amtmann in Wachenrodt (nahe Höchstadt a. d. Aisch) Wolf(gang) von Wehren (gest. 1606), der seinen Sitz in Untermelsendorf unweit Nürnberg hatte.152 Er war in die Ausführung des Stahlunternehmens einbezogen und zwei Mal wird er als Begleiter und »Beystand« auf den Reisen genannt.153 Auch der ehemalige Vormund und Vetter Jost von Eschwege (gest. 1603) kommt für die Anbahnung von Beziehungen nach Nürnberg in Frage. Er war der Neffe Annas von Eschwege, die Sigmund Pfintzing d. J. (gest. 1572) heiratete und deren Tochter Margarethe, verheiratete Schmidmayer zu Schwarzenbruck, im Nürnberger Land (gest. 1608)154 1603 Ansprüche auf das Erbe Josts erhob. Intensivere Beziehungen zwischen den im Bergbau tätigen Patriziern Pfinzing und den von Eschweges sind anzunehmen (siehe Exkurs).

Das Unternehmen war offensichtlich ein Fehlschlag. Die letzten Nachrichten datieren von 1606. Ob Ermgard einer Fehleinschätzung unterlag, wenn sie glaubte, eine einzelne Gutsherrin könnte ein unerprobtes Unternehmen ohne Rückendeckung durch kräftige Kapitalgeber und Förderer entwickeln, ist nicht zu entscheiden. Weder in den Akten der Wehren und Eschweges, noch jenen der Landgrafen von Hessen wird jemals auf das Unternehmen Bezug genommen. Auch negative Bemerkungen dazu waren nicht zu finden, was wegen der ausführlichen Prozessakten erstaunlich ist; es gibt auch keine Hinweise auf eine Geringschätzung der Stahlunternehmerin.

Wahrscheinlich steht ein eigenartiges Vorkommnis, das Reinhard von Eschwege im Mai 1606 an den Lehnsherrn Fulda berichtete, in Zusammenhang mit Ermgards Situation bei der Beendigung des Stahlunternehmens. Ermgard hatte Völkershausen für vierzehn Wochen mit unbekanntem Ziel verlassen und auch einen großen Teil ihres Haushalts mitgenommen, kehrte aber dann wieder mit allem zurück.155

Da Reinhard unmittelbar danach im Text Ebert von Alten, den »Käufer« ihres Gutes, erwähnt, scheint es nicht ausgeschlossen, dass sie wegen bestimmter ihr aus dem »Verkauf« zustehender Rechte sich auf die »redesten Guttern« 156 Eberts begeben hatte. Ob sie eine Sitzverlegung geplant hatte, dann aber aufgab, oder eine Beschlagnahme ihrer fahrenden Habe wegen nicht gezahlter Schulden vermeiden wollte, kann aufgrund der Aktenlage nicht entschieden werden.

5 Auseinandersetzungen um Ermgards Restbesitz: Prozesse und Hofdienst zwischen 1606 und 1626

Nach dem Scheitern des Stahlunternehmens nutzte die etwa 39-jährige Witwe und ehemalige Gutsbesitzerin Ermgard von Wehren die ihr verbliebenen Möglichkeiten selbstbewusst für ihre Lebensgestaltung: den Restbesitz in Völkershausen,157 die Leibrente aus Viermünden158 und ausstehende Guthaben.159 Ihr Problem bestand darin, ihre Ansprüche auch jeweils durchzusetzen. Kleinere Schulden wie die an den Maler Müller in Kassel (56 Reichstaler) und die Witwe des Professors Nigidius in Marburg (94 Gulden) bezahlte sie auf Beschluss der Regierung in Kassel aus ihrer Leibrente.160

Die »ansehnlichen« Vorbehaltsrechte bestanden in dem Teil des Adelshofes, auf dem der Ofen erbaut worden war, sowie dem Adelswohnhaus, dem alten Völkershausen’schen Adelssitz, den ihr Vater Friedrich von Wehren 1569 eingenommen und innegehabt hatte. Ermgard hatte das Recht, außer der untersten Stube und Schlafkammer, die dem Käufer von Völkershausen gehörten, Küche und Weinpresse sowie den halben Garten neben dem Wohnhaus zur Werra zu nutzen. Sie behielt »die botmeßigkeit vber mein gesinde vnd leuthe so ich in claus marrenthals [Claus Margenthals] geweßener vnnd mir angefallenen hauß jemandts setzen wurde«.161 100 Schock Reisig zur Befeuerung, Zaunholz für Äcker und Weinberge und die Mühle im Dorf162 blieben ihr ebenso wie das Haus Claus Margenthals in Völkershausen einschließlich seines Gutes (dafür verpflichtete sich Ermgard zur Zahlung der Zinsen an die Kirche). Der Wald war noch ungeteilt im Mitbesitz mit Reinhard geblieben.163 Zudem hatte sie, wie erwähnt, die Zusage einer jährlichen Rente über 300 Reichstaler. Selbst ohne diese Rente konnte das Vorbehaltsgut zur Sicherung ihres Lebens mit Gesinde ausreichen, sofern die Schulden ein gewisses Maß nicht überschritten.

Allerdings wurde dieses Nutzungsrecht des Vorbehaltsgutes durch das weitere Geschehen in Frage gestellt. Ebert von Alten musste mangels eigener Finanzen schon 1606 seinen Bürgen Jost von Adelepsen für 13.700 Reichstaler in das Gut »immittieren«,164 die vorgesehene Belehnung durch Fulda fand nicht statt.165 Der angebliche »Verkauf« erwies sich als »hypotheca onerosa« (so 1612 Ebert).166 Wiederum handelte es sich also trotz Verkaufsurkunde nur um eine Pfandnahme. Die Rente von 300 Reichstalern wurde weder von Ebert noch von Jost von Adelepsen gezahlt, wie eine Beschwerde Ermgards 1608 an die Regierung zeigt167 und wie Ebert von Altens Anwalt 1613 vor der Regierung in Kassel aussagte.168 Welche Intention die Braunschweiger verfolgten, ist nicht klar: Plante Ebert schon 1603 das Geschäft von 1604? Spekulierte Jost mit dem Gut oder sann er von Anfang an auf eine (zeitweilige) Besitznahme? Möglicherweise wollte Jost von Adelepsen, der auch in der Wetterau durch seine Frau über Besitz verfügte,169 mit Völkershausen einen Stützpunkt in Hessen erwerben, übernahm sich dabei jedoch.170 In jedem Fall mussten er und sein Bruder Bodo das Gut bereits 1611 an den niederhessischen Adligen Philipp Wilhelm von Cornberg »verkaufen«.171

Da Reinhard von Eschwege (gest. 1607) sich durch den »Verkauf« 1604 betrogen sah, kämpften er und dann seine Söhne Hans Werner und Heinrich Wilhelm172 darum, die ehemalige Ermgard’sche Gutshälfte erwerben zu können. Die Söhne machten aufgrund des Vertrages mit Ermgard von 1603 durch eine Klage beim hessischen Hofgericht in Marburg das Näherkaufsrecht geltend, der das Gericht 1612 stattgab.173 Reinhards Söhne kauften jetzt die zweite Hälfte des Gutes von Cornberg.174 Nun, als das Gut wirklich verkauft worden war, erwies sich die Grundlage des Ermgard’schen Vorbehaltsbesitzes als unsicher, wie Streitigkeiten mit Hans Werner von Eschwege seit 1612 zeigen. Bei der »ästimation« der Güter schrieb Hans Werner am 22. Juli 1612, Ermgard fordere neben der Anerkennung der Vorbehaltsrechte die Zahlung von 6.000 Reichstalern, also das Kapital statt der Rente von 300 Reichstalern; sie weigere sich, der Vermessung zuzustimmen, es sei denn, ihre Rechte würden anerkannt.175 Diese Position, die sie bereits in der Verhandlung vor der Ästimationskommission in Wanfried am 12. Juli vertreten hatte,176 bekräftigte sie mit einem Schreiben vom 25. August 1612.177 Später beschwerte sie sich bei der Kanzlei in Kassel, dass Hans Werner ihrem Müller das »Grummet« auf der Wiese verbiete, woraufhin die Kanzlei Hans Werner befragte (1. Oktober 1612). Dieser bezog sich am 7. Oktober 1612 auf die ehemaligen adelepsischen und cornbergischen Meier; der adelepsische Meier führte aus, Ermgard habe ihren »Commiß« 178 zu Hannover (womit er Ebert von Alten meinte); beide Meier wussten nichts von Vorbehaltsrechten Ermgards. Hans Werner forderte von Ermgard die Urkunde, die solches beweise.179 Er versuchte es auch mit Gewalttätigkeiten. Am 20. Mai 1614 beschwerte sich Ermgard bei der hessischen Kanzlei, dass ihre Dienerin mit Gewalt aus ihrem Anwesen geworfen worden sei, dazu Kleider und Lebensmittel. Für die Folgejahre werden keine Auseinandersetzungen überliefert, vielleicht weil Hans Werner schwerwiegende, von ihm verursachte Probleme hatte.180 Ermgards Schreiben und Prozesse weisen sie mit Wohnsitz Völkershausen aus; sie saß noch 1621 auf diesem Vorbehaltsgut.181

Der Kauf des Gutes durch Hans Werner von Eschwege war für diesen nicht unproblematisch, da er im Gegensatz zu seinem Vater über wenig Finanzmittel verfügte. Er bezweifelte die Höhe der geforderten Kaufsumme und verlangte eine Güterästimation durch die Regierung. Zugleich klagte Hans Werner von Eschwege gegen Ermgard und forderte von ihr Zahlungen aufgrund ihrer früheren Verschuldung gegen seinen Vater. Daher eröffnete die Kasseler Regierung 1612 ein Liquidationsverfahren.182 In diesem traten neben den Brüdern von Eschwege als wichtigsten ehemaligen Gläubigern der Kaufmann Goßmann auf, der für seinen Kredit von 1603 über 1.021 Reichstaler als ältestem Kredit eine Immission in das Gut verlangte und erreichte, sowie das Stift Kaufungen, das als kirchlicher Gläubiger für die Restschuld von 900 Reichstalern eine Vorzugsbehandlung beanspruchte. In sechs Urteilen von 1612 bis 1621 befasste sich die Kasseler Regierung mit den Ermgard’schen Schulden bei den von Eschweges. Die Urteile wurden 1622 von der Regierung so ausgelegt, dass Heinrich Wilhelm von Eschwege, der jüngere Bruder des abwesenden Hans Werner, Ermgard 1.756 Reichstaler zurückzahlen musste.183 Dieses für Ermgard günstige Ergebnis war offensichtlich das Resultat der amtlichen Einschätzung des Gutes, der Ablehnung von Zinsen für die 1604 bei Goßmann hinterlegte Obligationssumme von 13.700 Reichstaler und der Korrektur der Zinsen, die auf die erlaubte Höhe von 5 Prozent herabgesetzt wurden.

Neben diesem Kampf um das Restgut und ihre Rente widmete sich die ehemalige Gutsherrin ihren Rechten aus Viermünden – die Leibrente blieb zeitweise aus.184 Ermgard verklagte 1610 die Verwandten Dersch, dass die 1588 vereinbarte Überprüfung der Schuldenlage ihres verstorbenen Ehemannes nicht stattgefunden habe. In diesem Prozess sagte ihr Vertreter 1610, sie sei »in äussertes Armuth gerathen, dz sie sich fast Verkens vndt Spinnens ernehren muß«.185 Der Prozess zog sich hin und war bei Ermgards Tod 1626 noch nicht beendet; die kasselische Kanzlei unterstützte Ermgard »wegen eußerster Armuth v. Notturft« (23. März 1625).186 Angesichts der Gesamtumstände ihres Lebens dürfte diese Charakterisierung als standesgemäße Armut zu verstehen sein.187

Die problematische Lage Ermgards in Völkershausen wurde 1615 durch die überraschende Möglichkeit eines Hofdienstes unterbrochen. Eine solche Chance eröffnete sich für adlige Frauen nur selten – im Gegensatz zu adligen Männern, denen als Militär oder in der Regierung mehrere Wege offenstanden188 –, denn sie konnten nur als junge Frauen im Hofdienst einer Fürstin tätig werden oder etwa als Witwe Hofmeisterin an einem kleinen Hof werden. Ermgard wurde mit 48/49 Jahren Hofmeisterin der Gräfin Anna Agnes von Hohenlohe-Langenburg (1568–1616), Ehefrau des Grafen Philipp Ernst von Gleichen zu Ohrdruf (1561–1619). Nach dem Urteil Mutschlers war der Hof damals, wie zum Beispiel der Schlossbau Ohrdrufs aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zeigt,189 durchaus »ein respektabler Hof im Rahmen der Handlungsmöglichkeiten einer nichtfürstlich-hochadeligen Grafenfamilie«.190 Ermgard hatte nun den kleinen Haushalt der Gräfin zu organisieren, sie übernahm damit eine für eine adlige Frau adäquate Aufgabe. Sie erhielt als jährliche Besoldung 34 Gulden 2 Groschen,191 wohnte sicherlich im Schloss und saß an der gräflichen Tafel, ihre Kleidung wurde vom gräflichen Haushalt bezahlt; Personal stand ihr für ihren Hofdienst zur Verfügung.192 Der Dienst endete allerdings bereits 1616, da die Gräfin starb. Die Verbindung Ermgards zu den Gleichen könnte über die Adelepsens hergestellt worden sein, denn Bodo von Adelepsen war 1611 Rat und Drost der Grafen von Gleichen in Pyrmont193 und Jost von Adelepsen führte 1613 im Auftrag des Herzogs von Braunschweig Verhandlungen mit den Grafen von Gleichen.194 Ermgard scheint mit ihrem Dienst dauerhaften Rückhalt bei den Gleichen erworben zu haben. 1624/25 wandte sich der Bruder Philipp Ernsts, Graf Hans Ludwig von Gleichen zu Ohrdruf (gest. 1631), auf Ermgards Bitte an den hessischen Landgrafen zugunsten ihrer ausstehenden Leibrente aus Viermünden.195 Sie selbst lebte jedenfalls 1615 bis 1617 und wieder 1623 bis 1625 in Ohrdruf,196 in der Zwischenzeit wohl in Völkershausen.197 Im Januar 1626 hielt sie sich in Erfurt auf.198 In diesem Jahr wird Ermgard das letzte Mal in Auseinandersetzungen mit Heinrich Wilhelm von Eschwege199 sowie der Familie von Dersch200 genannt. Sie starb, mitten im Prozess mit den Derschs, im Alter von 59/60 Jahren zwischen dem 27. November und 13. Dezember 1626;201 ihr Begräbnisort ist unbekannt.

6 Fazit: ökonomischer Überlebenswille, Risikobereitschaft und Flexibilität im Kontext adeliger Unternehmernetzwerke

So ungewöhnlich Ermgards Wirken auf den ersten Blick erscheint, so verliert es viel von seiner Besonderheit, wenn man die Handlungskontexte (Nieder-)Adliger bedenkt: In Ermgards Verwandtschaft lässt sich eine Vielfalt adelswürdigen unternehmerischen Handelns feststellen. Die Dominanz männlicher Adliger bedeutet nicht, dass nicht auch Frauen als Gutsunternehmerinnen tätig wurden, sei es in Vertretung ihrer Ehemänner, sei es selbständig als Witwen. Adlige waren Gutsherrn, aber auch Finanzunternehmer, die mit Kreditgeschäften politischen oder ökonomischen Einfluss gewannen; besonders auffällig ist dies im hessischen Bergbau des 16. Jahrhunderts. Oft waren sie zugleich Militärunternehmer, die auf große Gewinne spekulierten. Insofern passt das Bild, das der Adelshistoriker Rudolf Endres in seiner Übersichtsdarstellung Adel in der Frühen Neuzeit (1993) vom unternehmerischen Handeln Adliger zeichnet, zum Befund für Hessen, das er mangels Forschungen nicht nennt.202

Dass Ermgard für die Zeit 1587 bis 1606 als Unternehmerin bezeichnet werden kann, zeigen die erhaltenen Urkunden und Akten, auch wenn spezifische Wirtschaftsakten fehlen. Die Witwe führte zunächst siebzehn Jahre die Gutswirtschaft in den vom Vater geprägten Bahnen. Als Stahlunternehmerin ging sie ab 1604 neue, ungewohnte Wege mit Umsicht, Sorgfalt und Risikofreude. Ihr Unternehmen war ohne Vorbild. Inwieweit sie Beratern mehr oder weniger vertraute, sei dahingestellt; aber sie stand in jeder Phase des Unternehmens, soweit bekannt, in der vollen Verantwortung. Dass sie scheiterte, hat sie mit vielen anderen Unternehmern gemein; möglicherweise war sie mit Zugangsmöglichkeiten zu Kapital nicht hinreichend abgesichert und die Produktionstechnik des Stahls wohl unausgereift. Aber außer der zitierten kritischen, einmaligen Einschätzung Ermgards als Gutsherrin durch Reinhard von Eschwege ist keine negative Wertung ihrer Person bekannt.203 Die Regierung in Kassel wie die Grafen von Gleichen achteten und unterstützten sie.

Mangels Selbstaussagen kann man Ermgard nur anhand ihres Handelns charakterisieren; sie war überaus willensstark und tatkräftig. Unbeirrt von ihrem Fehlschlag 1606 klagte sie ihre verbliebenen Rechte in der Folgezeit offensiv ein, wie ihre wiederholten Forderungen an die hessische Regierungskanzlei um Unterstützung bei ausstehenden Ansprüchen (zum Beispiel Gilsa, Weberstedt, Ebeleben) zeigen, aber auch die Bitten an die Grafen von Gleichen um Unterstützung. Sie war entschlossen, die ihr zustehenden Rechte mit dem üblichen Repertoire adliger Handlungsmöglichkeiten, auch handfesten, einzufordern. Erinnert sei an ihren Versuch, Urkunden aus dem Erbe Josts von Eschwege dadurch zu sichern, dass sie sich auf den entsprechenden Kasten in Reichensachsen setzte, oder an ihre Aussage gegenüber Hans Werner, sie werde ihr Vorbehaltsgut in Völkershausen nicht aufgeben, »man dunsse sie dan mitt den Haren heraus oder mit Gewalt«.204 Ihre Willensstärke war mit Flexibilität gepaart. So wie sie als Gutsherrin bereit war, sich auf ein Stahlunternehmen einzulassen, war sie 1615 als 48/49-jährige Witwe fähig, in gräfliche Dienste zu wechseln. Ihre aufwändigen Fahrten nach Kaufungen wie nach Viermünden (zum Beispiel 1625 während der Besetzung Niederhessens durch die Truppen Tillys vierspännig von Ohrdruf aus mit Base, Vetter, Diener) 205 zeugen von Standesbewusstsein und Repräsentationswillen. Das Urteil sei erlaubt, dass die Witwe Ermgard Huhn, die 39 Jahre um ihre Lebensgrundlagen kämpfte, eine bemerkenswerte Frau war.

Die Kenntnisse über sie sind allein der genaueren Erforschung der Adelsakten zum Adelsdorf Völkershausen bei Eschwege zu verdanken. Würden andere Adelsarchive systematisch erschlossen, so könnten die Vielfalt adligen unternehmerischen Engagements, von Männern und Frauen, als Grundbesitzer, gewerbliche Unternehmer, Militärunternehmer und Finanzmanager und die Verschränkung dieser Tätigkeiten deutlich werden.206 Dieser adlige Handlungsbereich im 16. und frühen 17. Jahrhundert harrt der Erschließung und Erforschung.207

7 Exkurs: Bergbau im Hessen des 16. und 17. Jahrhunderts – die Rolle Nürnberger Finanziers und Fachleute sowie Adliger im Bergbau

Die Absicht Ermgards, ein Stahlunternehmen zu gründen, ist nur verständlich, wenn man sich die Bedeutung des Bergbaus und der Verarbeitung seiner Produkte im Hessen des 16. Jahrhunderts und die wichtige Rolle Nürnberger Kauf- und Fachleute dabei vergegenwärtigt. Die Bedeutung Adliger ergibt sich aus ihrer Rolle auf dem Kapitalmarkt, als Gläubiger oder als Schuldner. Zur besseren Einschätzung des Ermgard’schen Unternehmens sollen drei Aspekte näher beleuchtet werden: die Montanindustrie Niederhessens im 16. Jahrhundert, die Beteiligung Adliger sowie die Rolle Nürnberger Kaufleute. Möglicherweise lassen sich auf diesem Weg auch plausible Vermutungen zu Ermgards Beratern anstellen.

Der Bergbau und die Verarbeitung seiner Produkte für Gerätschaften, Geschirr und Waffen waren im Hessen des 16. Jahrhunderts verbreitet.208 Zur landgräflichen Bergbaugeschichte in Hessen liegen systematische Untersuchungen vor, 209 aber keine zu adligen Montanunternehmen oder adligen Beteiligungen in Niederhessen im 16. und frühen 17. Jahrhundert. Im Wesentlichen ging es in Niederhessen um Eisen- und Kupfergewinnung. Es gab drei Zentren der Eisengewinnung, anscheinend ohne Beteiligung Adliger:210 Schmalkalden, Haina und Rommershausen in der Schwalm sowie den Reinhardswald.211 Mittelpunkt der Messing- und Kupferverarbeitung wurde dank Landgraf Philipp von Hessen das Stift Kaufungen.212 Der Kammerschreiber Scherer hatte dort schon 1537 eine Messinghütte errichtet, eine zweite begründete Hans Diegel aus Augsburg 1545, eine dritte der Nürnberger Messingbrenner Nicolaus Gruner 1555.213 1600 wurde eine Messinghütte, an der Nürnberger Handelsleute beteiligt waren, also wohl die Gruners, in einen Eisenhammer verwandelt.214 Am Kupferbergbau, der am Bilstein (Meißnergebiet),215 um Iba und in Richelsdorf betrieben wurde, waren Adlige, oft zusammen mit nicht-adligen Beamten und Bürgern, beteiligt, als Finanziers, aber auch als Organisatoren.

Nürnberger Kaufleute waren als Finanziers und Wissensvermittler (und vermutlich auch Organisatoren) immer wieder anzutreffen.216 1520 übernahm Hans Meurer aus Nürnberg die Kupferbergwerke zu Nentershausen und Iba, ihm gingen die Semler aus Schleusingen, ursprünglich aus Nürnberg, voraus. Meurer starb vor 1524, damals beerbten ihn Lorenz Meuer und Sebastian Lochner aus Nürnberg, die das Bergwerk 1532 an hessische Gewerke veräußerten.217 Ihre leitende Aufgabe im Bergbau konnten die Kaufleute mit Hilfe eigener Fachleute erfüllen: Nürnberger »Kundschafter« stellten zum Beispiel 1543 für die Patrizierfamilie Pfinzing einen miserablen Zustand des Bergwerks in Bilstein fest und machten Vorschläge zum Wiederaufbau.218

Besonderes Interesse im Zusammenhang dieses Aufsatzes erweckt das Engagement der Nürnberger Patrizier Pfinzing, der Brüder Sigmund (1479–1554) und Martin Pfinzing (1490–1552)219 im Gericht Bilstein seit 1543. Sigmunds Sohn Sigmund d. J. (gest. 1572) heiratete ein Jahr später – 1544 – Anna, die Tochter Josts des Älteren von Eschwege und zugleich die Schwester Hans Caspars von Eschwege. Hans Caspar verheiratete sich mit Anna von Wehren, der Schwester von Ermgards Vater Friedrich. Dieser Jost hatte 1536 vom hessischen Landgrafen eine lebenslängliche Verschreibung auf das Haus Bilstein als Entgelt für ein Darlehen über 1.600 Gulden erhalten.220 Die Beziehung Eschwege-Bilstein-Pfinzing ist offensichtlich, jedoch findet sich in den Akten zum Bergwerk kein Hinweis auf die von Eschwege. Am 20. Mai 1543 schlossen der Statthalter in Kassel Sigmund von Boyneburg und der Kammerschreiber Christoph Scherer 221 mit den Brüdern Pfinzing einen Vertrag zur Finanzierung des (Kupfer-)Schieferbergwerks222 im Gericht Bilstein. Die Pfinzing gaben einen Kredit über 2.500 Reichstaler, 223 wobei die Brüder Sigmund, Martin und Seifried Pfinzing Vorschläge zum Wiederaufbau des Bergwerks machten.224 Sie waren die Initiatoren der hessischen »Berg- und Schiefer-Ordtnung« von 1543225 und damit mehr als Finanziers, zeitweise wurden sie bestimmend für das hessische Bergwerkswesen.226 Die Rückzahlungsmodalitäten an die Pfinzings wurden von hessischer Seite nicht eingehalten, so dass es darüber 1548/49 zu einem intensiven Briefwechsel der Pfinzings mit der hessischen Regierung kam, zumal Landgraf Philipp für den Kredit der Pfinzings Bürge war.227

Die Beteiligung hessischer wie auswärtiger Adliger am Bergbau in Niederhessen belegt die Adelswürdigkeit solchen Engagements, wobei nur nähere Forschungen zeigen könnten, wieweit es sich um mehr als die Hoffnung auf Gewinne aus Finanzanlagen handelte. 1505 verlieh Wilhelm II. Bergwerke um Rückerode (südlich von Witzenhausen) unter anderem an Bodo von Oberg, 1522 tätigte Landgraf Philipp eine Bergverleihung an den Statthalter von Kassel, Karl von Miltitz, an Christian von Hanstein, Balthasar von Weitershausen sowie Sittich und Günter von Berlepsch.228 1538 vereinigten sich zwei Gewerkschaften im Bilsteiner Gebiet, die »Gutwillige Gesellschaft« und die »Jungfrauengewerkschaft«. Letztere hatte als Gewerkinnen »Fronica von Boneburgk, Margaretha Cramin, die Talwigin, die Spiegellin«.229 In der »Zusammengeschlagenen Gewerkschaft« war unter den Gewerken Henning von Scholley.230 1538 erhielt der schon erwähnte Sigmund von Boyneburg zu Wichmannshausen (gest. 1553) 231 die Lehen des Bilsteiner Kupferschieferbergwerks, wobei sich anscheinend privates und fürstliches Interesse verbanden.232 Am Bilstein engagierte sich 1561 Oswald von Eck, regensburgischer Marschall, zwar nicht selbst, aber über den Strohmann Hans Zehentner von Zehendgrub.233 Im anderen Bergbaugebiet Niederhessens, in Richelsdorf, beteiligte sich 1568/69 Balthasar von Gersdorf aus der Lausitz, jedoch versagte Wilhelm IV. ihm nach Erkundigung am sächsischen Hof die landgräfliche Zustimmung.234 1573 erwarben Nickel von Ebeleben, Hauptmann von Sangershausen, und Kaspar von Kutzleben Anteile an Bilstein, schieden dann aber aus, da sie das Geld nicht aufbrachten.235 1590 engagierten sich dort Oberst Georg von Habel zu Lützelwig (südlich von Homberg/Efze) und Georg von Bischofferode; letzterer schied 1599 aus, Habel 1601.236 Habel errichtete 1602 mit einem Konsortium von vier Nicht-Adligen aus Homburg/Efze, Kronach, Stolberg und Penig (nordwestlich von Zwickau) mit Hilfe Nürnberger Kapitals ein Kupferbergwerk in Twiste (südlich von Arolsen/Waldeck).237 1596 verlieh Landgraf Ludwig IV. von Hessen-Marburg unter anderen Johann Riedesel, Erbmarschall, das Recht, in Somplar (Bromskirchen, westlich von Frankenberg) eine Schmelzhütte für Kupfer- und Silberbergbau zu errichten; später übernahm Landgraf Moritz von Hessen-Kassel diese Hütte.238 1599 begannen Julius und Wolf Hueter aus Nürnberg in Richelsdorf tätig zu werden; schließlich investierten sie 12.000 Gulden (»Verlagsgelder«) und übernahmen die Administration, zogen sich aber 1601 wieder zurück.239 1599 trat der brandenburgische Rat Hans Ernst von der Asseburg an die Spitze des Richelsdorfer Unternehmens, verkaufte seine Anteile aber 1605.240 Auch in den Listen der Gewerkschaften des 16. Jahrhunderts werden immer wieder Adlige genannt.241 Die Aufzählung der Adligen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie als Gewerke nur eine Minderheit waren, die nach Strube 11 Prozent ausmachte.242 Dennoch zeigen diese Adligen, die über Kapital verfügt haben müssen, einen Aspekt unternehmerischen Handelns jenseits des gutsherrlichen Engagements auf. Auffälligerweise waren zwei dieser Adligen zugleich Militärunternehmer: Sigmund von Boyneburg im Dienst des Landgrafen von Hessen und Georg von Habel als Söldnerführer.243 Eine Kapitalbeteiligung besonderer Art waren in Hessen die Pfannenanteile in Bad Sooden-Allendorf: 244 An sieben der 42 Pfannen (Kothen) 245 waren Adlige in den Jahren 1560 und 1620 beteiligt, so die Bischhausen, Boyneburg und Stockhausen (Mistenzeche 4. Koth), die Wildungen (Mistenzeche 13. Koth) und Buttlar (Holzmarkzeche 14. Koth), vor allem die Brüder Hans Caspar und Hans Georg von Eschwege (Mistenzeche 7. Koth, Holmarktzeche 2., 3. und 12. Koth): Jost von Eschwege d. Ä. hatte 1498 von den Dörnbergs deren Pfannenanteil (acht Achtel) zu 1.600 Gulden erstanden;246 sie gingen später an seine Enkel Hans Caspar und Hans Georg über und gehörten 1603 zum Erbe seiner Urenkel Curt und Jost von Eschwege.247 Niederhessische Adlige waren, wie dieser Exkurs zeigt, im 16. und 17. Jahrhundert als Teilhaber oder Teilnehmer von Bergwerken, Schmelzhütten und Salzpfannen tätig. Wenn man ein umfassendes Profil des Niederadels zeichnet, gehören diese Tätigkeiten zu den standesgemäßen Handlungsfeldern. Das persönliche Schicksal Ermgards von Wehren wirkt als eine Ausnahme, ihre Tätigkeit als Stahlunternehmerin aber passt zum Profil des hessischen Niederadels.

Quellen- und Literaturverzeichnis

Archivalische Quellen

Amberg

StAAM, Fürstentum Pfalz-Sulzbach, Geheime Registratur 2709; Handschrift: Öfelin, Sebastian: Haydeckhische Chronica 1611 Bd. 6 (Mitteilung Eva Schultheiß, Heideck).

Dresden

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, Bestand 10024 Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Loc. 09129/28, 1587.

Gotha

Thüringer Staatsarchiv Amt Gotha [ThStAGo], Hohenlohe Archiv, Kanzlei N. 12 Korrespondenz zwischen Graf H. L. von Gleichen und seinem Bruder Phil. E. von Gleichen 1613–1621.

ThStAGo, Hohenlohe Archiv, Rechnungen N. 44 a Halbe Jahr Rechnung vber einnahme vndt Außgabe der Schösserey Ordurff von Walp. 1616 bis Mich. 1616.

Hannover

Niedersächsisches Landesarchiv, Hauptstaatsarchiv Hannover, F A 39 (1) Gutsarchiv Adelebsen,248dort: Familienarchiv v Adelebsen (FAA) Urk. Nr. 365

Kassel

UB Kassel LMB Kassel

Buttlar-Elberberg, Rudolf von: Kollektaneen die Hessische Ritterschaft betreffend, o. O., o. J. (UB Kassel LMB Kassel 2° Ms. Hass. 450).

Buttlar-Elberberg, Rudolf von: 1 Chronik des adligen Geschlechts derer von Eschweg, o. O. 1893 (2° Ms. Hass. 360).

Marburg

Hauptstaatsarchiv Marburg [HStAM], K 133.

HStAM, Kataster I, Allendorf (Kr. Witzhausen), Nr. B 38 (1773); Ellershausen (Kr. Frankenberg), Nr. B 1.

HStAM, Protokolle Nr. II, Kassel, Cb 1, Bd. 3; Cb 2, Bd. 20; Cb 8, Bd. 6 und 7.

HStAM, Reg. zu Kassel Recessbuch/Protokolle Nr. II, Kassel Cb Nr. 1, Bd. 3.

HStAM, Rechnung II, Nr. Kassel 346 Türkensteuerrechnungen vom Niederfürstentum 1542–1588.

HStAM, Urk. 49, Nr. 1189, Nr. 2273 1605 Juli 17.

HStAM, Urk. 76, Nr. 1.

HStAM, Urk. 87, Nr. 2591.

HStAM, Urk. 100, Nr. 912.

HStAM 3, Nr. 628, Nr. 21, 23.

HStAM 4 h, Nr. 458.

HStAM 5, Nr. 116.

HStAM 17 I, Nr. 978, 1583, 1585, 1586, 1591, 3026.

HStAM 17 d, von Boyneburg, Nr. 19; von Dersch, Nr. 64, 134; von Eschwege, Nr. 5, 9, 74, 75, 77, 93, 94, 95, 97, 104, 133, 154; von Gilsa, Nr. 32, 301; von Habel, Nr. 6; Huhn von Ellershausen, Nr. 9, 10; von Wehren, Nr. 4, 5, 8, 9, 13, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 31.

HStAM 17 e, Eschwege, Nr. 12, 27 (N. 19, N. 20, N. 39, N. 47, N. 51), 157; Lembach, Nr. 2 und 3; Völkershausen [Eschwege], Nr. 1, 4, 10, 13, 16, 18, 26, 27, 33, 110.

HStAM 49 d, Eschwege, Nr. 94; Kassel Nr. 207, quadr. 207 Specialbeschreibung § 4 (1775–1776).

HStAM 55, Nr. 248.

HStAM 90 a, Nr. 262.

HStAM 95, Nr. 2092, 2205.

HStAM 115/01, Nr. 770.

HStAM 255, Nr. E 25, H 194, H 429, R 23.

HStAM 257, Samthofgericht, I Ältere Akten Bd. 3, Nr. L 25.

HStAM 304, Rechnungen Nr. 834, 948–950, 10056–10060, 10062–10064, 10071.

HStAM 330, Stadtarchiv Frankenberg, Nr. A 43 Exercitienbuch 1246, Bl. 109.

HStAM 340, von Eschwege, Nr. 10, 50, 75, 93, 121, 121 II (39), 121 F, 133, 134, 136, 180; von Geyso, Nr. 386.

HStAM, S 388 Salbuch Stadt und Amt Homberg (1537).

Gedruckte Quellen

Die Archive der Grafen und Freiherren von Seckendorff. Bd. 1, bearb. von Gerhard Rechter (Bayerische Archivinventare 45). München 1993.

Biedermann, Johann Gottfried: Geschlechts-Register des hoch-adelichen Patriciats zu Nürnberg. Bayreuth 1748.

Biedermann, Johann Gottfried: Geschlechts-Register der Reichs-Frey unmittelbaren Ritterschafft Landes zu Francken löblichen Orts Steigerwald. Nürnberg 1748.

Biedermann, Johann Gottfried: Geschlechts-Register der Reichsfrey unmittelbaren Ritterschaft Landes zu Francken löblichen Orts Rhön und Werra. Bayreuth 1749.

Bezold, Friedrich von (Hrsg.): Briefe des Pfalzgrafen Johann Casimir mit verwandten Schriftstücken. Bd.: 1582–1586. München 1884; Bd.: 1587–1592. München 1903.

Bickell, Ludwig: Die Eisenhütten des Klosters Haina und der dafür thätige Formschneider Philipp Soldan von Frankenberg. Marburg 1889.

Buttlar-Elberberg, Rudolf von: Stammbuch der Althessischen Ritterschaft. Kassel 1888.

Deutsche Adelsgenossenschaft (Hrsg.): Jahrbuch des deutschen Adels. Bd. 1. Berlin 1896.

Fontane, Theodor: Sämtliche Werke, hrsg. von Walter Keitel. Bd. 1: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. München 1966.

Kopp, Ulrich Friedrich: Handbuch zur Kenntniß der hessen-casselischen Landes-Verfassung und Rechte. Teil 1. Kassel 1796.

Kopp, Ulrich Friedrich (bzw. Wittich, Carl Friedrich): Handbuch zur Kenntniß der kurhessischen Landes-Verfassung und Rechte. Teil 6. Kassel 1806.

Krügelstein, Friedrich: Nachrichten von der Stadt Ohrdruf und deren nächsten Umgegend von der frühesten Zeit bis zum Aussterben der Grafen von Gleichen 724–1631. Ohrdruf 1795.

Literaturverzeichnis

Angermann, Gertrud: Der Oberst Georg von Holle 1514–1576. Ein Beitrag zur Geschichte des 16. Jahrhunderts. Minden 1968.

Asch, Ronald G.: Europäischer Adel in der Frühen Neuzeit. Köln 2008.

Battenfeld, Willy: Ein Blick in die Geschichte des Schlosses im Frankenberger Stadtteil Viermünden zur Zeit derer von Dersch im 16. und 17. Jahrhundert. In: Magistrat der Stadt Frankenberg (Hrsg.): 750 Jahre Stadt Frankenberg (Eder) 1244–1994. Frankenberg 1994, S. 7–30.

Bauder, Wilhelm: Das Beneficium Competentiae, seine Geschichte und heutige Geltung. Borna/Leipzig 1905.

Bauernfeind, Walter: Die reichsten Nürnberger Bürger 1579 und ihre Stellung in der reichsstädtischen Gesellschaft. In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 20 (2000), S. 200–249.

Beck, Ludwig: Die Geschichte des Eisens in technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung. 2. Abt.: Das 16. und 17. Jahrhundert. Braunschweig 1893/95.

Bezzel, Oskar: Geschichte des Kurpfälzischen Heeres von seinen Anfängen bis zur Vereinigung von Kurpfalz und Kurbayern 1777 (Geschichte des Bayerischen Heeres, Bd. 4/1). München 1925.

Beyerstedt, Horst-Dieter: Schmidmayer von Schwarzenbruck, Familie. In Stadtlexikon Nürnberg online. URL: http://online-service2.nuernberg.de/...dm=3&auft=1 [letzter Zugriff: 16. 05. 2021].

Braun, Hermann-Josef: Das Eisenhüttenwesen des Hunsrücks. 15. bis Ende 18. Jahrhundert (Trierer Historische Forschungen, Bd. 17). Trier 1991.

Conze, Eckart (Hrsg.): Kleines Lexikon des Adels. Titel, Throne, Traditionen. München 2005.

Demandt, Karl E.: Landgraf Philipp der Jüngere von Hessen-Rheinfels, ein fürstliches Kultur- und Lebensbild aus der rheinischen Renaissance. In: Nassauische Annalen 71 (1960), S. 56–112.

Demandt, Karl E.: Geschichte des Landes Hessen. Nachdruck 2. Aufl. 1972, Kassel 1980.

Demandt, Karl E.: Der Personenstaat der Landgrafschaft Hessen im Mittelalter. 2 Teile (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, Bd. 42). Marburg 1981.

Demel, Walter / Schraut, Sylvia: Der deutsche Adel. Lebensform und Geschichte. München 2014.

Diefenbacher, Michael: Pfinzing von Henfenfeld. In: Neue Deutsche Biographie (20), S. 333–334. URL: https://www.deutsche-biographie.de/...l#ndbcontent [letzter Zugriff 19. 01. 2021].

Deutsches Rechtswörterbuch, hrsg. von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Weimar 1914–2020. URL: https://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/ [letzter Zugriff 19. 01. 2021].

Eckhardt, Wilhelm A.: Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Allendorf an der Werra und des Salzwerks Sooden. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, 13/7). Marburg 2007.

Endres, Rolf: Nürnberger Einflüsse auf das oberpfälzische Montangebiet. In: Fleisser, Hannelore / Mahler, Fred (Hrsg.): Die Oberpfalz. Ein europäisches Eisenzentrum. 600 Jahre grosse Hammereinung (Schriftenreihe des Bergbau- und Industriemuseums Oberbayern, Bd. 12/1). Theuern 1987, S. 285–293.

Endres, Rudolf: Adel in der Frühen Neuzeit. München 1993.

Giersch, Robert / Schlunk, Andreas / Haller, Bertold Freiherr von: Schwarzenbruck. In: Altnürnberger Landschaft e. V. (Hrsg.): Burgen und Herrensitze in der Nürnberger Landschaft. URL: http://www.herrensitze.com/schwarzenbruck-i.html [letzter Zugriff 30. 01. 2021].

Götschmann, Dirk: Oberpfälzer Eisen. Bergbau- und Eisengewerbe im 16. und 17. Jahrhundert (Schriftenreihe des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern in Theuern, Bd. 5). Amberg 1986.

Grotefend, Wilhelm: Die hessischen Landgrafen und ihre Berg- und Hüttenwerke. In: Hessische Heimat 11 (1897), S. 3–5, 18–19, 30–31.

Gundlach, Franz: Die hessischen Zentralbehörden von 1247 bis 1604. Bd. 3: Dienerbuch (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, Bd. 16). Marburg 1930.

Guttenberg, Erich Freiherr von: Einblicke in das Leben fränkischer Landedelfrauen des 16. Jahrhunderts. In: Archiv für Kulturgeschichte 14 (1919), S. 60–80.

Haller, Bertold Freiherr von: Marloffstein. In: Friederich, Christoph / Haller, Bertold Freiherr von / Jakob, Andreas (Hrsg.): Erlanger Stadtlexikon. Nürnberg 2002, S. 481–482.

Hallerstein, Helmut Freiherr Haller von: Schloß und Dorf Henfenfeld (Schriftenreihe der Altnürnberger Landschaft, Bd. 35). Nürnberg 1986.

Helbig, Bernhard: Das Amt Homberg an der Efze, Ursprung und Entwicklung. Marburg 1938.

Henkel, Adolf: Die Saline Sooden a. d. Werra unter den Landgrafen Philipp dem Grossmütigen und Wilhelm IV. In: Zeitschrift für hessische Geschichte und Landeskunde 41, NF 31 (1908), S. 1–67.

Heldmann, August: Zur Geschichte des Gerichts Viermünden und seiner Geschlechter. 3: Das Geschlecht von Dersch. In: Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde NF/34 (1901), S. 159–360.

Hufschmidt, Anke: Adlige Frauen im Weserraum zwischen 1500 und 1700. Status –Rollen – Lebenspraxis (Geschichtliche Arbeiten zur westfälischen Landesforschung: Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Gruppe, Bd. 15). Münster 2001.

Jäger, Berthold: Das geistliche Fürstentum Fulda in der Frühen Neuzeit: Landesherrschaft, Landstände und fürstliche Verwaltung. Ein Beitrag zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte kleiner Territorien des Alten Reiches (Schriften des Hessischen Landesamtes für geschichtliche Landeskunde, Bd. 39). Marburg 1986.

Jendorff, Alexander: Verwandte, Teilhaber und Dienstleute. Herrschaftliche Funktionsträger im Erzstift Mainz 1514 bis 1647 (Untersuchungen und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschichte, Bd. 18). Marburg 2003.

Kaufhold, Karl Heinrich: Gewerbelandschaften in der Frühen Neuzeit (1650–1800). In: Pohl, Hans (Hrsg.): Gewerbe- und Industrielandschaften vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Stuttgart 1986, S. 112–202.

Kellenbenz, Hermann: Nürnberger Handel um 1540. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 50 (1960), S. 299–324.

Koch, Ira: Sophia von Schleswig-Holstein, Herzogin von Mecklenburg (1569–1634). In: Schattkowsky, Martina (Hrsg.): Witwenschaft in der Frühen Neuzeit. Fürstliche und adlige Witwen zwischen Fremd- und Selbstbestimmung (Schriften zur sächsischen Geschichte, Bd. 6). Leipzig 2003.

Kollmann, Karl: Geschichte des Kupferbergbaus. In: Förderverein Besucherbergwerk »Grube Gustav« (Hrsg.): Die Grube Gustav im Bilsteiner Bergbaurevier. Meißner-Abterode 1989, S. 26–46.

Kostka, Beate: Die Saline. In: Verein für Heimatkunde Bad Sooden-Allendorf (Hrsg.): Bad Sooden-Allendorf. Eine Zeitreise. Bad Sooden-Allendorf 2018, S. 213–235.

Krüger, Peter: Die Beziehungen der rheinischen Pfalz zu Westeuropa 1576–82. Die auswärtigen Beziehungen des Pfalzgrafen Johann Casimir 1576–82. München1964.

Landau, Johann Georg: Die Stadt Waldkappel. In: Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde 7 (1858), S. 240–308.

Lemberg, Margret: Juliane Landgräfin zu Hessen (1587–1643). Eine Kasseler und Rotenburger Fürstin aus dem Hause Nassau-Dillenburg in ihrer Zeit (Quellen und Forschungen zur Hessischen Geschichte, Bd. 90). Marburg 1994.

Loehnert, Andreas: Die Pfännerschaft von ca. 1560 und 1620. In: Verein für Heimatkunde Bad Sooden-Allendorf (Hrsg.): Bad Sooden-Allendorf. Eine Zeitreise. Bad Sooden-Allendorf 2018, S. 236–253.

Lossen, Max: Der Kölner Krieg. Geschichte des Kölner Kriegs 1582–1586. München/Leipzig 1897.

Mutschler, Thomas: Gleichen. In Paravicini, Werner (Hrsg.): Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren. Teilband 1 (Residenzenforschung, Bd. 15, 4). Ostfildern 2012, S. 490–502.

Neukirch, Albert: Renaissanceschlösser Niedersachsens. Bd. 1.2: Niedersächsische Adelskultur der Renaissance. Hannover 1939.

Ortenburg, Georg: Waffe und Waffengebrauch im Zeitalter der Landsknechte (Heerwesen der Neuzeit, Abt. I, Bd. 1). Koblenz 1984.

Ortloff, Friedrich: Geschichte der Grumbachischen Händel. Bd. 1–4. Jena 1868–1870.

Redlich, Fritz: The German Military Enterpriser and his Work Force. A Study in European Economic and Social History (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 47/48). Wiesbaden 1964/65.

Romer, Hermann: Militärunternehmer. In: Historisches Lexikon der Schweiz (Version vom 10. 11. 2009). URL: https://hls-dhs-dss.ch/...icles/024643/2009–11–10/ [Letzter Zugriff 02. 02. 2021].

Rommel, Christoph von: Geschichte von Hessen. Bde. 5–6. Marburg 1835/37.

Schlumbohm, Jürgen (Hrsg.): Soziale Praxis des Kredits 16.–20. Jahrhundert (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, Bd. 238). Hannover 2007.

Spiegel, Beate: Adliger Alltag auf dem Land. Eine Hofmarksherrin, ihre Familie und ihre Untertanen in Tutzing um 1740 (Münchner Beiträge zur Volkskunde, Bd. 19). Münster 1997.

Stahlschmidt, Rainer: Die Geschichte des eisenverarbeitenden Gewerbes in Nürnberg von den 1. Nachrichten im 12.–13. Jahrhundert bis 1630. Nürnberg 1971.

Strube, Hans: Der Kupferbergbau im Niederfürstentum Hessen. Seine Geschichte von den Anfängen bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. In: Zeitschrift für hessische Geschichte und Landeskunde 87 (1978/79), S. 35–204.

Thies, Gunter: Territorialstaat und Landesverteidigung. Das Landesdefensionswerk in Hessen-Kassel unter Landgraf Moritz (1592–1627) (Quellen und Forschungen zur Hessischen Geschichte, Bd. 23). Darmstadt 1973.

Vilmar, August Friedrich Christian: Idiotikon von Kurhessen. Marburg/Leipzig 1868.

Vogler, Bernard: Le rôle des Electeurs palatins dans les guerres de religion en France (1559–1592). In: Cahiers d’histoire Lyon 10 (1965), S. 51–85.

Wätjen, Hans: Geschichte des Geschlechtes von Alten 1182–1982. 2. Aufl., Wolfsburg 1982.

Waitz von Eschen, Friedrich Freiherr: Die Anfänge des gewerblichen Domänenstaates in Hessen unter Landgraf Philipp dem Großmütigen. In: Wunder, Heide / Vanja, Christina / Hinz, Berthold (Hrsg.): Landgraf Philipp der Großmütige von Hessen und seine Residenz Kassel. Ergebnisse des interdisziplinären Symposiums der Universität Kassel zum 500. Geburtstag des Landgrafen Philipp von Hessen (17. bis 18. Juni 2004) (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, Bd. 24,8). Marburg 2004, S. 151–170.

Wendehorst, Alfred: Die Benediktinerabtei und das adelige Säkularkanonikerstift St. Burkard in Würzburg (Germania Sacra, NF 40, Das Bistum Würzburg, Bd. 6). Berlin 2001.

Westermann, Ekkehard: Die Unternehmensform der Saigerhandelsgesellschaft und ihre Bedeutung für den oberdeutschen Frühkapitalismus. Forschungsstand und -aufgaben. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 102 (2015), S. 11–31.

Wetterau, Ferdinand Wilhelm: Das Gericht Tannenberg. Eine frühneuzeitliche Adelsherrschaft im hessisch-thüringischen Grenzraum vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert. [Dissertation Univ. Kassel 1997].

Wroz, Winfried: Landgraf Philipp und die Montanindustrie in der Region Söhre-Kaufunger Wald. Kaufungen 2004.

Wunder, Dieter: Die Adelsherrschaft Völkershausen im Amt Eschwege. Gut und Gemeinde 1650–1810. In: Ebert, Jochen u. a. (Hrsg.): Schwebda – ein Adelsdorf im 17. und 18. Jahrhundert. Kassel 2006 (Hessische Forschungen zur geschichtlichen Landes- und Volkskunde), S. 287–364.

Wunder, Dieter: Der Adel im Hessen des 18. Jahrhunderts – Herrenstand und Fürstendienst. Grundlagen einer Sozialgeschichte des Adels in Hessen (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, Bd. 84). Marburg 2016.