Die Alte Aula der Universität Heidelberg

Die barocke Decke der Alten Aula

Reinhard Düchting

Zwanzig Jahre dauerte es, bis nach Heidelberga deleta (1693) daran gedacht werden konnte, die Stadt mit ersten repräsentativen Bauten aufzubauen: kirchlich mit der Jesuitenkirche, bürgerlich mit dem Stadtpalais des Juristen Johann Philipp Morass (dem Kurpfälzischen Museum) und akademisch mit dem zentralen Verwaltungs-, Bibliotheks- und Hörsaalgebäude (der Alten Universität); architektonisch federführend an allen drei Bauten war Johann Adam Breunig. Als am 24. Juni 1712, dem Johannistag, der Grundstein zu diesem Bau gelegt wurde, vermauerte man symbolisch auch je ein Fläschchen oder geschlossenes Schälchen Weiß- und Rotwein, eine Gold- und Silbermünze sowie ein urkundliches Blatt für den historischen Moment: Clemente XI pontifice maximo, regnantibus Carolo VI imperatore et Ioanne Wilhelmo comite palatino et principe electore, restauratore universitatis. Drei Jahre später, 1715, machte sich Giovanni Battista Clerici aus Italien an die Stugaturarbeith in dem großen Sahl (dieser Alten Aula) des nach dem Kurfürsten domus Wilhelmiana genannten Hauptgebäudes; es amtieren immer noch Clemens XI. und noch lange Kaiser Karl VI. und für nur noch ein Jahr Kurfürst Jan Wellem; Rektor war 1712 der architekturinteressierte katholische Theologe Melchior Kirchner aus der Gesellschaft Jesu gewesen, nun (weil seinerzeit immer nur für ein Jahr gewählt) Valentin Hoeglein, auch er Jesuit.

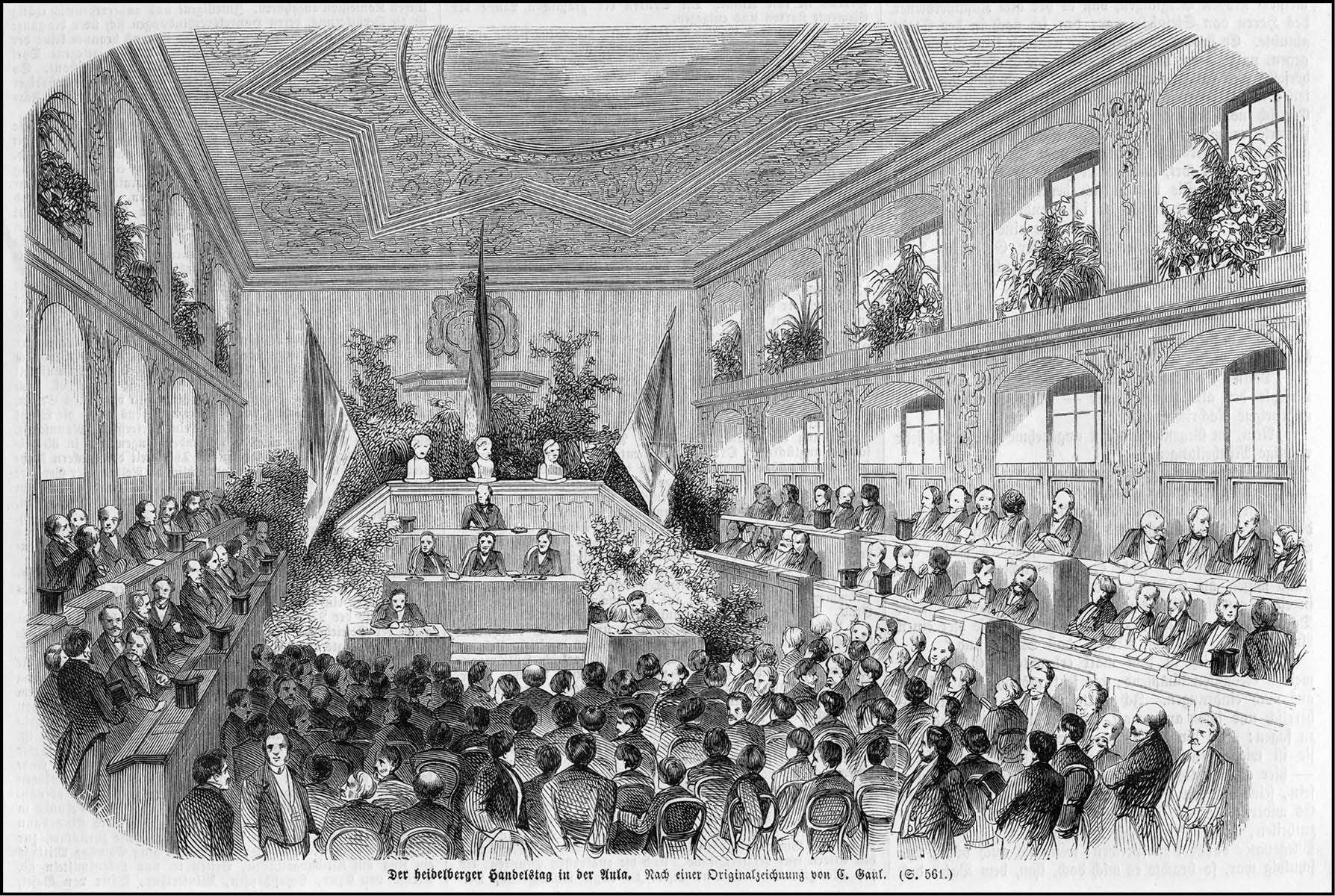

Einen Eindruck von der künstlerischen Gestaltung der Aula von 1715ff. vermittelt die Zeichnung, die den 1. Deutschen Handelstag in Heidelberg in der Woche vom 13. Mai 1861 an dokumentiert (Abb. 1): mit Stuckornamenten über beide Stockwerke der Längsseiten, einem Wappen an der Stirnwand und einem nur halb zu sehenden Stern mit Medaillon an der Decke – ein einzigartiges Zeugnis des Feuilletons, das noch der Auswertung bedarf wie das einzige Foto, das man vor der Umgestaltung von der barocken Decke aus drei Platten herstellen ließ; denn der Raum wurde 1886 radikal nach dem Geschmack der Zeit modernisiert, man empfand, dass die minder scheinende Qualität der barocken Stuck-Decke in keiner Weise zum künstlerischen Programm der Neugestaltung passe und hat allein sie doch, wohl aus Pietät, erhalten, indem die nun seit 130 Jahren zu sehende Decke der barocken „aufgeschraubt“ wurde.

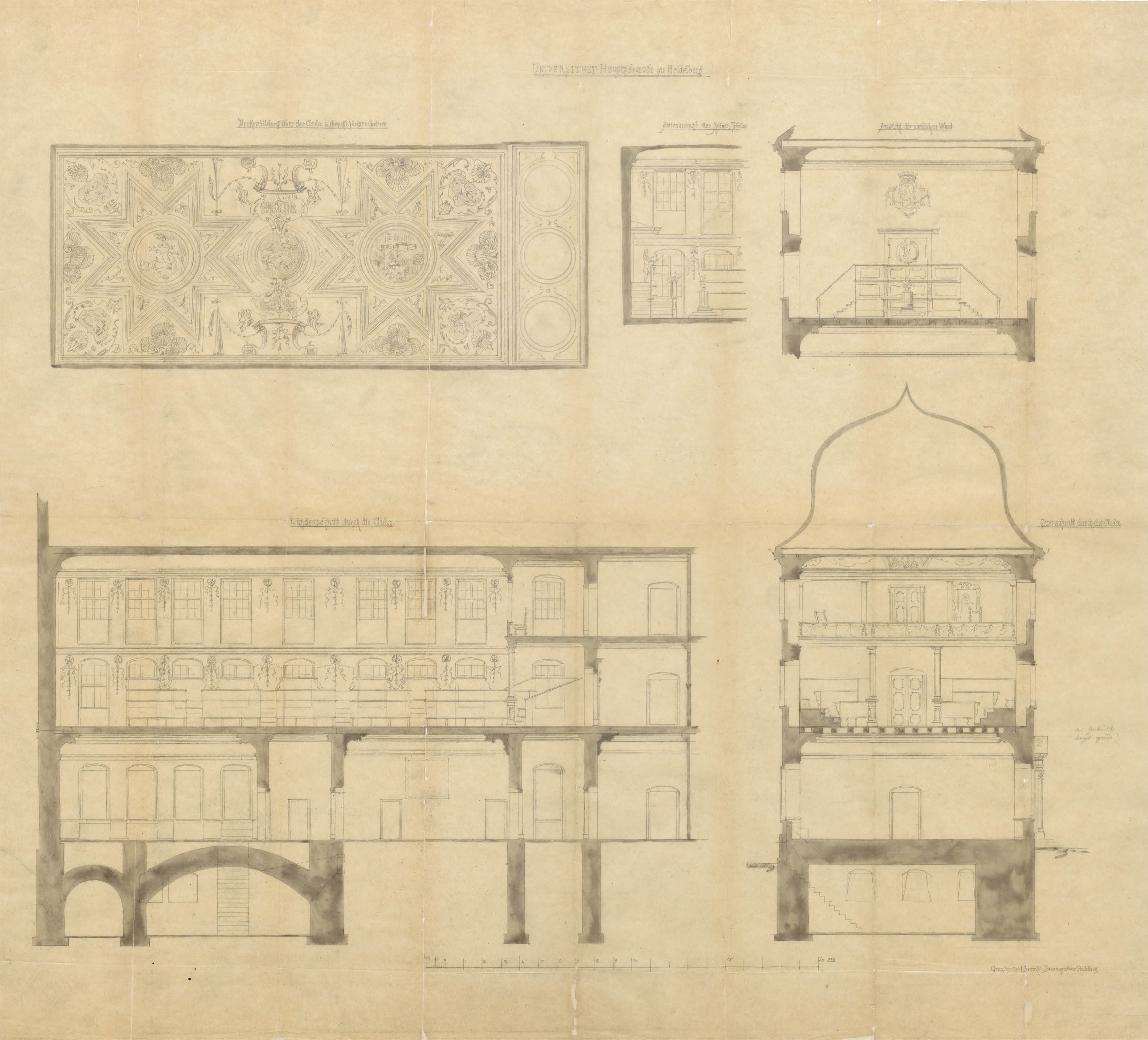

Man betritt die Alte Aula von Süden aus unter den Frauenschönheiten der Vier Fakultäten, geht an dem Universitätsbanner vorbei auf das Fürsten-Trio zu und schließt sich dem Tross der einziehenden Weisheit (Minerva) an. Wesentliche Bilder rückte auch schon die barocke Decke ins Bild – und doch ganz anders. Man erkennt zwei die ganze Länge einnehmende achteckige Sterne mit gemalten Medaillons, zwischen den Sternen ein kleineres ebenfalls gemaltes Medaillon, zu beiden Seiten Kartuschen und weitere Kartuschen in den Ecken, zwei vorn, zwei hinten; alle Teile „sprechend“, mit Attributen versehen und Schriftbändern (tituli) (Abb. 2).

1. Die Fakultäten

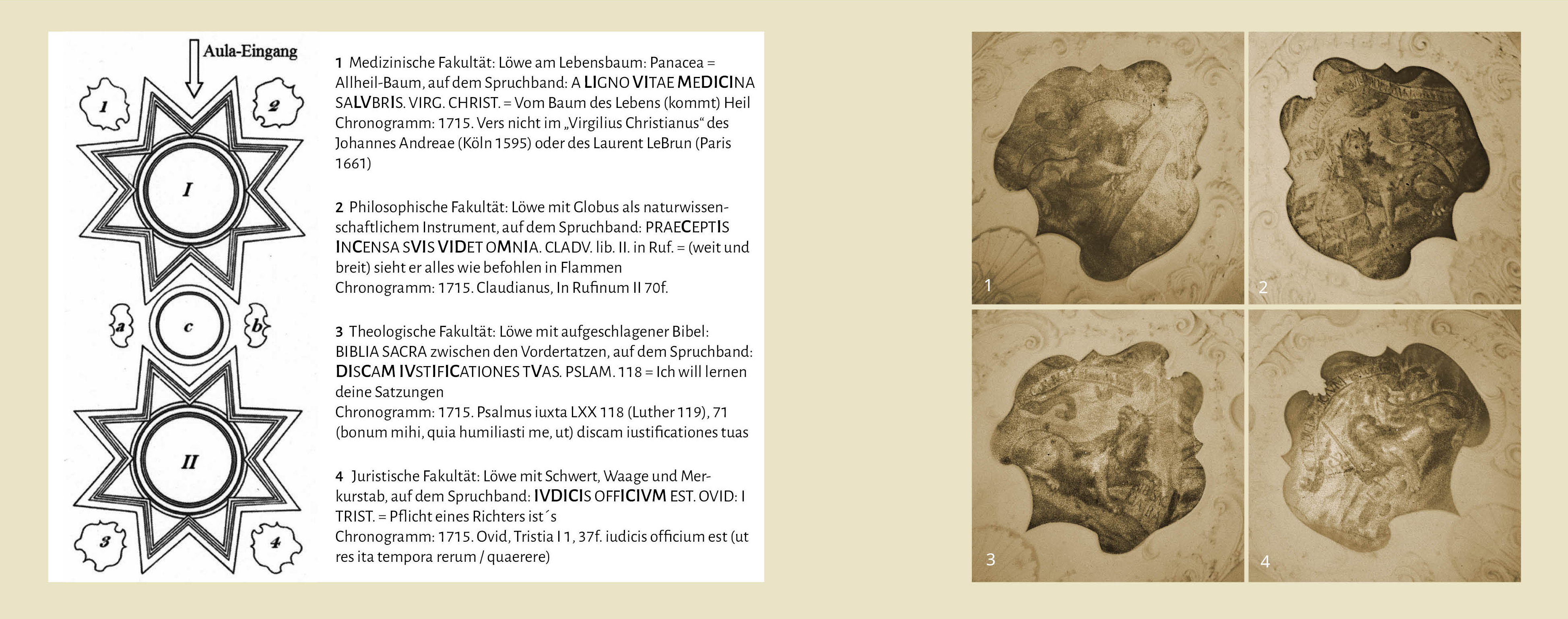

Die weiblichen Fakultäten von Rudolf Gleichauf nach Raffael: Philosophia (für die Philologien und historischen, auch Naturwissenschaften), Medicina, Iustitia und Theologia sind durch Attribute markiert; so auch die Fakultäten von 1715 in den Ecken, nur durch keine Weiblichkeiten sondern Löwen (nach dem Leo palatinus mit dem Semper apertus-Buch, so schon um 1600 als insigne academiae Palatinae) ohne jegliche Bezeichnung der Fakultät allein durch Attribute identifizierbar: also Bibelbuch, Schwert, Arznei-Baum (panacea) und naturphilosophischen Globus und, ganz barock, durch gelehrte Schriftzitate, deren zahlenwertige römische Buchstaben: I = 1, U/V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 und M = 1000 jeweils das Jahr 1715 ergeben; nach dem chronogrammatischen Verfahren darf es keinen Buchstaben zu wenig, keinen überschüssigen, also nichtzählenden Buchstabenwert geben. Die Zitate sind preziös, manchmal entlegen, mal musste eins wegen der erreichten Summe 1715 abgekürzt werden, die Schriftstellen sind genannt.

Theologia: DIsCaM IVstIfICatIones tVas ist aus Psalm 70: ich will lernen deine Satzungen.

Iustitia: IVDICIs offICIVM est muss der Vers, unsinnig verkürzt, abbrechen, weil die Summe 1715 aus M, D, 2 C, 2 V und 5 I schon erreicht ist; komplett aus den Tristien des Ovid I 1: Amt eines Richters ists, die Umstände und Zeitverhältnisse einer Causa zu untersuchen.

Medicina: der Spruch ist ein Hexameteranfang und -ende: a LIgno VItae / MeDICIna saLVbrIs, aus einem Christlichen Vergil, der noch zu identifizieren ist.

Philosophia: ziemlich dunkel aus dem spätantiken Claudian, übersetzt: er sieht weit und breit alles wie befohlen in Flammen (praeCeptIs InCensa sVIs VIDet oMnIa) – so die Fakultäten-Embleme in den Ecken aus Löwen, Attributen, Tituli und 1715 (Abb. 3).

2. Die Fürsten

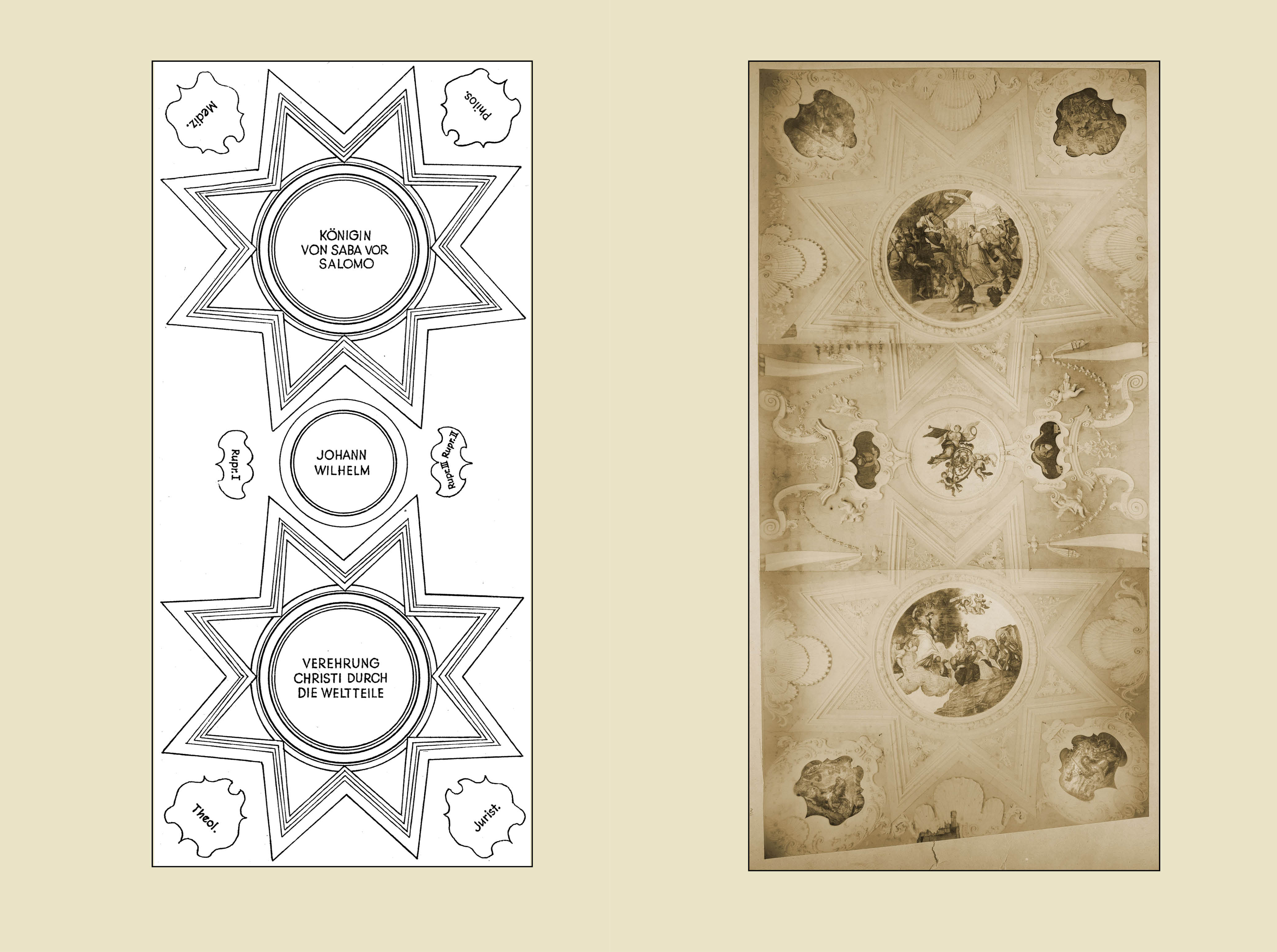

Überm Katheder seit 1886, gemalt und als Skulptur, die Fürsten der Ruperto Carola: rechts der Gründer 1386 Pfalzgraf und Kurfürst Ruprecht I., links der Neugründer 1803 Karl Friedrich Großherzog von Baden, in der Mitte Friedrich I. im Jubiläumsjahr. Anders 1715: die Fürsten kommen links und rechts, westlich und östlich des Mittelmedaillons mit kleinen Brustbildern ins Bild: Ruprecht I. als Gründer (fundator 1386, hier fälschlich, aber manchmal üblich 1346), auf der anderen Seite Ruprecht II. und III. als Dotator mit Privilegien 1391 bzw. Konsolidierer (confirmator) der Hohen Schule 1400. Johann Wilhelm (1690–1716) ist im Medaillon und somit im Zentrum des ganzen Raums repräsentiert durch einen Wappenschild mit dem Orden vom Goldenen Vlies und der Kette des Hubertusordens, dem Kurhut, einer geflügelten Fama mit Trompete und einer sich ewig in den Schwanz beißenden Schlange; auf dem flatternden Schriftband und Wimpel: Ioannes Wilhelmus s(acri) R(omani) i(mperii) archidapifer elector palatinus und universitatis Heidelbergensis restaurator (Abb. 4); als Restaurator ist er ein paarmal in der Grundsteinurkunde genannt, davon einmal in einem Chronogramm 1712. Interessant, dass nur der Gründer Ruprecht I. mit den gleichnamigen Neffen und Großneffen und der gegenreformatorische Restaurator Johann Wilhelm bildlich und textlich festgeschrieben sind; der spätscholastischen Universitätsreform Friedrichs I. des Siegreichen von 1452 ist nicht gedacht, beschweigen (so muss man wohl sagen) wollte man in gegenreformatorisch-jesuitischer Zeit die historisch einschneidende kirchliche Reformation und Universitätsreform Ottheinrichs 1558, für die hier auch der Name und der Kopf Philipp Melanchthons steht, beschweigen wollte man auch die höchst verdienstvolle, mühevolle Restauration der Universität durch den Calvinisten Karl Ludwig nach dem Dreißigjährigen Krieg 1652.

3. sapientia Salomonis

Die beiden großen Medaillons in den Sternen visualisieren Gegenwart und Ziel der zu studierenden Weisheit im exemplum Salomonis (Abb. 5). Die Wahl ist kalkuliert, andere Möglichkeiten der biblischen Historie und frühen Kirchengeschichte sind vergeben: der 12-jährige Jesus, lernend und lehrend eben im salomonischen Tempel (Lukas 2), umgeben von vier Schriftgelehrten als den vier Fakultäten, ziert bereits das Szepter von Universität und Rektor; die gelehrte Weisheit einer heiligen Märtyrerin Katharina von Alexandrien (vielleicht um 300) parierte die Argumentationen von fünfzig heidnischen Philosophen; Katharina ziert das Szepter der Artistenfakultät. Beide erhaltenen und immer wieder restaurierten Szepter stammen aus dem 15. Jahrhundert. Im Wintersemester 1415/1416 war Nicolaus von Kues in Heidelberg inskribiert und sinnierte später tiefsinnig über die Weisheit (Idiota de sapientia, De venatione sapientiae); zu erinnern ist auch, dass die Universität 1557 ein Sapienz-Kolleg, ursprünglich für bedürftige Studenten, eingerichtet hat. Und als etwa die Ottoniana, die alte Bamberger Universität 1647 eröffnet wurde, geschah das im Zeichen eines Verses aus den Sprüchen (proverbia) Salomos 9,1: sapientia aedificavit sibi domum, excidit columnas septem (die Weisheit hat sich ein Haus gebaut und sieben Säulen ausgehauen), unter denen man die VII artes liberales als Basiswissen jeglichen Studiums verstand. Über diesen Vers predigte J. W. Matthäus am 3. Dezember 1686 in der Heiliggeistkirche zum 300-jährigen Jubiläum der Ruprecht-Universität.

Im südlichen Medaillon steht die Königin von Saba mit großem Gefolge und kostbarsten Geschenken vor Salomo (I Könige 10), dessen von Gott erbetenes „gelehrige Herz“ (cor docile) zu einer märchenhaften Weisheit angewachsen war; sie „versucht ihn mit Rätselfragen (enigmata) und klugen Gesprächen (sermones)“. Salomos Weisheit übertrifft alles, was sie davon in der Heimat gehört hatte, und so war sie zu ihm gereist (mit Zitat aus Matthäus 12: regina austri venit audire sapientiam Salomonis).

Im nördlichen Medaillon wird im Jesuswort an die Pharisäer (aus Matthäus 12) das Exempel Salomos more typologico zitiert. Jesus als zweiter (alter) oder neuer (novus) Salomon bescheidet die ein Zeichen (sämeion, signum) von ihm haben wollenden Pharisärer mit einem Ecce plus quam Salomon hic: im Bild ist aber kein mit den jüdischen Schriftgelehrten disputierender Jesus zu sehen, sondern ein erhöhter Christus auf Wolken und vor ihm vier huldigende Könige. Die Anwendung des Wortes hic auf die Hohe Schule Heidelberg und der Herren-Weisheit als katholisch-jesuitisches Lehrprogramm einer Ecclesia jubilans und triumphans überzeugt in ihrer Ausschließlichkeit nicht; die Empfehlung der Weisheit und Einladung zu ihr ist nicht einer Konfession reserviert – so wie sich nach der historischen Aufklärung und in säkular-liberalen Zeiten des späten 19. Jahrhunderts alle, Jerusalem und Athen, auf die Chiffre einer Minerva einigen konnten.

Wer dies künstlerische und akademisch-theologische Programm für die Decke ausgedacht hat, ist unbekannt – Kräfte im Lehrkörper und Jesuitenkolleg standen unter den Theologen, Historikern und Philologen bereit. Die poetische Huldigung der Fata collegii Heidelbergensis Societatis Jesu (1712) erschien anonym, ein bestimmter Verfasser wird nur reklamiert. Als Kurfürst Johann Wilhelm 1716 in Düsseldorf starb und begraben wurde, fanden auch in Heidelberg, von den Karmeliten im ihnen zugewiesenen Jakobskloster am Friesenberg ausgerichtet, dreitägige Funeralien statt. Die Trauerrede hielt der schon genannte Jesuit Hoeglein, Rektor der Universität, „Gelehrte (so heißt es in der Chronik) lieferten Inschriften (und) Sinnbilder“.

Möge in der Alten Aula wie seit 1715 und 1886 auch heute

Francisco pontifice maximo

Angela Merkel cancellaria Reipublicae Germaniae Winfriedo Kretschmann praeside regiminis in terra Badenia-Wurttembergia

magnificentissimo Bernhardo Eitel rectore universitatis Ruperto Carolae

möge heute und in naher und ferner Zukunft, unter wechselnden Methoden und sich ändernder Wissenschaftssprache gelehrt, akademisch gelebt und Musik gespielt und gehört und in allem gewirkt werden zum Wohl der „hochlöblichen Universität“ und In signo sapientiae.

Die barocke Decke der Alten Aula

1. Die Fakultäten

2. Die Fürsten

3. sapientia Salomonis