Bücher

Menschen in ihrer Gegenwart: Die Fülle spätmittelalterlichen Lebens im Spiegel der Apostolischen Pönitentiarie

Dieser Band mit ausgewählten Aufsätzen von Arnold Esch und Ludwig Schmugge aus über dreißig Jahren Forschungsarbeit hat Quellen zum Gegenstand, die aus den Beständen der Apostolischen Pönitentiarie stammen, des obersten Buß- und Gnadenamts der katholischen Kirche – genauer gesagt Register, die diese ‚Behörde‘ über von ihr positiv beschiedene Bittschriften (Suppliken) aus allen Regionen der lateinischen Christenheit führte. Was sind das für Quellen und warum sollte man sie studieren? Wie wurden sie entdeckt und erschlossen? Welche neuen Perspektiven eröffnen sich durch ihre Analyse? Zu diesen Fragen geben die Beiträge beider Autoren Antworten und Anregungen.

Mittelalterliche Stadtgeschichte(n): Stadt und Kultur in Mittelalter und Früher Neuzeit

Der Titel ‚Mittelalterliche Stadtgeschichte(n)‘ evoziert die zweifache Bedeutung des Wortes ‚Stadtgeschichte(n)‘ als Ereignis und als Erzählung. Zum einen geht es um das Geschehen an sich, zum anderen um das über dieses Geschehen Berichtete und Erzählte, also die Stadtgeschichtsschreibung sowie die in der Stadt produzierte Literatur.

Der Sammelband vereint Beiträge, die nach der Repräsentation der Stadt in Literatur, Kunst und Historiografie sowie nach einer spezifisch städtischen Kultur in Mittelalter und Früher Neuzeit fragen. Dazu werden aus dem umfassenden Corpus solche Quellen herausgegriffen, in denen Topografie und Institutionen, Bauten und Bewohner explizit zur Sprache kommen und zum Gegenstand der Erzählung, des Lobs und der Geschichtsdarstellung werden. Ziel ist es, ältere Ansätze der Sozialgeschichte mit jüngeren, wie etwa imagologischen Ansätzen zu verbinden.

Baden-Baden, Sommerhauptstadt Europas: Eine deutsch-französische Beziehungsgeschichte, 1840–1870

Zwischen Mitte der 1840-Jahre und dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 avancierte der Kurort Baden-Baden zum führenden Modebad Europas und zu einem bedeutenden interkulturellen Zentrum. Der ausgeprägte französische Einfluss brachte der Stadt auf beiden Seiten des Rheins den Ruf einer »französischen Kolonie« und einer »Filiale von Paris« ein, wobei dies unterschiedlich interpretiert wurde. Eva Zimmermann geht der Entwicklung dieses einzigartigen Ortes der deutsch-französischen Kulturbeziehungen im Spannungsfeld zwischen Kosmopolitismus und erstarkendem Nationalismus nach. Sie analysiert die vielfältigen Faktoren, die zur Entstehung der »Sommerhauptstadt Europas« beitrugen, und identifiziert Phänomene und Grenzen des Austauschs und Kulturtransfers, welche die gesamte Bäderkultur prägten.

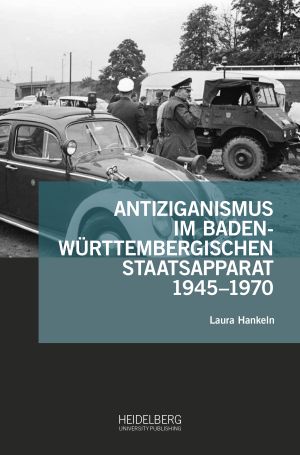

Antiziganismus im baden-württembergischen Staatsapparat 1945–1970

Der Zusammenbruch des NS-Regimes bedeutete für die in Deutschland lebenden Sinti und Roma noch nicht das Ende von Unterdrückung und Ausgrenzung. Auch nach 1945 waren sie mit Diskriminierung konfrontiert, denn insbesondere auf staatlicher Ebene waren antiziganistische Vorurteilsstrukturen weiterhin handlungsleitend. Mit Blick auf die drei Themenschwerpunkte Entschädigung, Gesetzgebung und juristische Ahndung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen fokussiert sich die vorliegende Studie auf den baden-württembergischen Staatsapparat und seine Minderheitenpolitik bis in die 1970er-Jahre. Im Vordergrund steht der Umgang der Behörden mit den überlebenden Sinti und Roma sowie deren Perspektive auf ihre staatlichen Verfolgungs- und Vernichtungserfahrungen im Nationalsozialismus.

Die Räume der Witwe: Architektur und Funktion fürstlicher Witwensitze in der Frühen Neuzeit, 1450–1650

Fürstliche Witwen traten an den Höfen des Heiligen Römischen Reichs als Mütter, Beraterinnen und Mäzeninnen in Erscheinung. Ihnen stand eine angemessene finanzielle Versorgung zu. Als repräsentatives Zentrum wurde der fürstlichen Witwe und ihrem Hof ein Schloss als Witwensitz zugewiesen. Das Buch wirft erstmals einen kunsthistorischen Blick auf den Ausbau und die zeremonielle Nutzung fürstlicher Witwensitze vom 15. bis zum 17. Jahrhundert. Im Fokus stehen dabei Funktionswandel und Umnutzung der Schlösser. Die Analyse ausgewählter Beispiele zeigt, wie die Witwen ihrer neuen Rolle als unabhängige Verwalterinnen ihrer Ämter auch baulich und räumlich Ausdruck verliehen.

Homicide Law in 19th-Century Nepal: A Study of the Mulukī Ains and Legal Documents

Hauptziel dieses Buches ist eine detaillierte Analyse der Entstehung und Durchsetzung des nepalesischen Mulukī Ain von 1854, wobei das Hauptaugenmerk auf den Bestimmungen zum Mord innerhalb der Mulukī Ains von 1854 und 1870 liegt. Daneben untersucht die Studie auch zeitgenössische juristische Aufzeichnungen, die die Komplexität der Umsetzung des Ain aufzeigen. Die Paragraphen zu Tötungsdelikten dienen als Mikrokosmos, anhand derer sich die allgemeine Entwicklung des nepalesischen Rechtssystems veranschaulichen lässt. Dieses löste sich von veralteten Strafen wie der Genitalverstümmelung und führte stattdessen Geld- und Freiheitsstrafen ein. Dennoch sind die Neuerungen, die in das Ain von 1854 aufgenommen wurden, nicht durchweg fortschrittlich. Somit zeigt das Ain in seinen verschiedenen Entwicklungsstadien die komplexen Veränderungen, die Rechtssysteme unweigerlich durchlaufen.

Pforta, St. Afra, St. Augustin und die Transformation der mitteldeutschen Musiklandschaft (1543–1620)

Die albertinischen Fürstenschulen Pforta (bei Naumburg), St. Afra (Meißen) und St. Augustin (Grimma) waren von großer Bedeutung für die Konsolidierung der lutherischen Kirchenmusik. Die Schulen, ihre Lehrer und Absolventen trieben die Transformation Mitteldeutschlands in eine blühende Musiklandschaft voran. Diesen Prozess zeichnet das Buch detailliert nach und entwirft dabei ein musikhistorisches Panorama der Reformation, das vom 13. Jahrhundert bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges reicht. Die Studie füllt damit nicht nur musikhistoriographische Lücken, sondern beschreibt auch eine der bedeutendsten musikalischen Kulturlandschaften des alten deutschen Sprachraums.

Collectives, Localities, Networks: A Translocal Ethnography of Emerging Contemporary Art Field(s) in Nepal and Bangladesh

Künstler*innenkollektive entwickeln sich zu einer treibenden Kraft im Kunstfeld. Sie aktivieren neue Räume für künstlerische Praxis und Präsentation. Sie gestalten neu aufkommende Formate, von Kunstprojekten in der Nachbarschaft bis hin zu großangelegten Biennalen. In ihrer Praxis hinterfragen die Kunstschaffenden etablierte Kunstbegriffe sowie hegemoniale Umschreibungen von Lokalität.

Dieses Buch ist das Ergebnis einer langjährigen Arbeit mit zeitgenössischen Kunstschaffenden in Nepal und Bangladesch. Es verfolgt einen akteurszentrierten Ansatz, um die Begriffe contemporaneity und collectivity zu entschlüsseln. Sein Fokus auf kollaborative Kunstpraktiken in Verbindung mit einer multiskalaren und translokalen Perspektive fordert uns dazu auf, die Verwendung von häufig Hierarchien transportierenden Begriffen wie Stadt, Region oder Globalität zu überdenken.

Prinzip Personifikation: Frankreichs Bilderwelt im europäischen Kontext von 1300 bis 1600

Bei dem Versuch, die Entstehung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bildtheorie und -praxis zu erklären, wurden Personifikationen als Quelle bisher weitgehend übersehen. Dabei kann die Bedeutung allegorischer Verkörperungen als Kulturtechnik für das ausgehende Mittelalter und den Beginn der Frühen Neuzeit, insbesondere im französischen Sprachraum, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

In einem konsequent medienübergreifenden Ansatz soll an der Personifikation das Spannungsfeld von Bildern, Texten und theatralen Inszenierungen mit seinen entscheidenden Umbrüchen dargelegt werden. Dabei wird offenkundig, dass nicht nur das mittelalterliche, sondern auch das neuzeitliche Bildverständnis ganz wesentlich auf Entwicklungen seit dem späten 13. Jahrhundert basiert. Der allegorisch-personifizierende Bildmodus erweist sich dabei als dominierendes Verfahren eines Bilddenkens, das erst ab 1593 mit Verbreitung von Cesare Ripas Iconologia einer grundlegenden Normierung unterworfen wurde.

Postcolonial Oceans: Contradictions, Heterogeneities, Knowledges, Materialities

Dieses Buch leistet einen Beitrag zur Untersuchung von Ozeanen, Meeren, Küstengewässern und Flüssen im Kontext der Blue Humanities, indem es sich dem Thema Wasser aus verschiedenen epistemologischen, narratologischen, geografischen, kulturellen und disziplinären Perspektiven nähert und diese miteinander vernetzt.

Die Beiträger:innen aus Afrika, Asien, der Karibik, Europa, Nordamerika und dem Pazifik beschäftigen sich mit den Verflechtungen zwischen Ozeanen, Küstengebieten, Flüssen, Menschen, Tieren, Pflanzen, Organismen und Landschaften in den Bereichen Kulturgeschichte und Kulturwissenschaften, critical race theory und postkoloniale Studien, Meeres- und Umweltstudien, Linguistik, Literatur-, Film- und Medienwissenschaften.

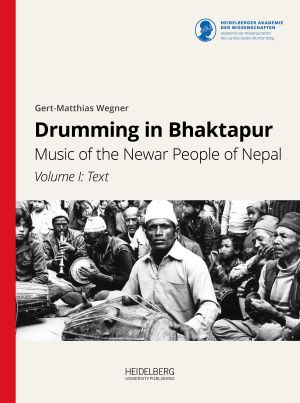

Drumming in Bhaktapur: Music of the Newar People of Nepal

Diese wegweisende Publikation bietet einzigartige Informationen über eine der großartigsten und vielfältigsten Musikkulturen des Himalaya-Gebietes: Die zahlreichen Trommeltraditionen von Bhaktapur im Kathmandu-Tal sind ein wichtiger Aspekt der traditionellen Newar-Kultur, die ihre Blütezeit zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert erlebte. Die drei Malla-Königreiche Bhaktapur, Lalitpur und Kathmandu wetteiferten in Kunst, Architektur, Musik, Tanz und opulenten Stadtritualen, mit denen die Anwesenheit der Götter gefeiert wurde. Die Musik diente als Portal zwischen der Welt der Menschen und dem Reich der Götter.

Die vorliegende Studie dokumentiert die Rolle und das Repertoire der verschiedenen Perkussionsgattungen in transkribierter und kommentierter Form; sie eignet sich sowohl für den praktischen Gebrauch als auch als Lehrmaterial. Zudem enthält sie ein Wörterbuch der Newari-Begriffe aus dem Bereich der Musik. Da sich die Studie auf das musikalische Leben in Bhaktapur in der Dekade ab 1983 konzentriert, kann sie als Bezugspunkt für einen Vergleich mit der heutigen Situation dienen. Diese Publikation ist ein hervorragender Beitrag zur Erhaltung der Newar-Kultur.

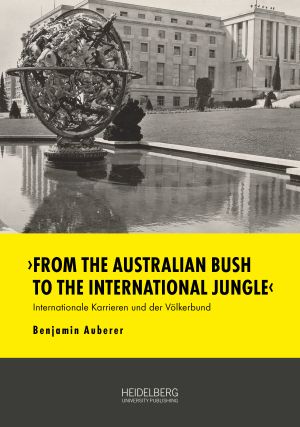

›From the Australian Bush to the International Jungle‹: Internationale Karrieren und der Völkerbund

Nach dem Ersten Weltkrieg stellte die Mitgliedschaft im Völkerbund für die britischen Dominions einen wichtigen Schritt auf dem Weg in die außenpolitische Unabhängigkeit dar. Dabei war der Internationalismus des Völkerbunds kein rein politisches Phänomen, sondern besaß auch eine soziale Dimension. Insbesondere das in Genf angesiedelte Völkerbundsekretariat entwickelte sich schnell zu einem Knotenpunkt des liberalen Internationalismus. Benjamin Auberer untersucht dieses Beziehungsgeflecht am Beispiel der Karriereverläufe von fünf australischen und neuseeländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Völkerbundsekretariats und trägt so zu einer Globalgeschichte des Völkerbunds und seiner Bürokratie bei.

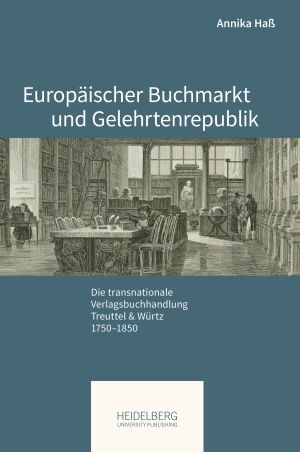

Europäischer Buchmarkt und Gelehrtenrepublik: Die transnationale Verlagsbuchhandlung Treuttel & Würtz, 1750–1850

Die Verlagsbuchhandlung Treuttel & Würtz war um 1800 eine Drehscheibe des europäischen Austauschs par excellence. Während der Verlag mit Publikationen von Johann Wolfgang von Goethe oder Germaine de Staël ein transkulturelles Elitepublikum anvisierte, belieferte die Buchhandlung mit ihren Filialen in Straßburg, Paris und London sowie ihrem weit verzweigten Handelsnetzwerk Kunden in ganz Europa. Erstmals werden in dieser Studie Funktionsweise und Einfluss der Verlagsbuchhandlung untersucht und in den kulturhistorischen Kontext eingebettet: von der Organisation des Buchhandels und den Kooperationen der Buchhändler über Bibliotheksgeschichte bis zur Entstehung neuer akademischer Disziplinen wie der modernen Philologien zu Beginn des 19. Jahrhunderts. All diese Bereiche zeichneten sich durch einen transnationalen Markt aus, der von Treuttel & Würtz in einer Weise bedient wurde, die als praktizierte Weltliteratur bezeichnet werden kann.

To Jerusalem and Beyond: Interdisciplinary Approaches to the Study of Latin Travel Literature, c.1200-1500

Mit der Ausweitung von Handelsrouten, Pilgerfahrten und Missionsreisen im 13. Jahrhundert erlebte die lateinische Reiseliteratur einen nie gekannten Aufschwung. Um die Bedeutung dieser Gattung aufzuzeigen, präsentiert und evaluiert dieser Band aktuelle und zukünftige Wege der Forschung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der lateinischen Reiseliteratur von ca. 1200 bis 1500. Durch die Kombination digitaler, kodikologischer, literarischer, philologischer und anthropologischer Ansätze wird untersucht, wie die einzelnen Texte verfasst, verbreitet, rezipiert und gelesen wurden. Zugleich regen die Interpretationen dieses Bandes dazu an, vor dem Hintergrund moderner methodischer und theoretischer Ansätze zu einer Neubewertung der lateinischen Reiseliteratur zu gelangen.

Russia's North Pacific: Centres and Peripheries

Die Buchreihe „Russia and the Asia-Pacific“ untersucht politische, ökonomische, gesellschaftliche, kulturelle und umweltbezogene Interaktionen des russischen Fernen Ostens innerhalb seines asiatisch-pazifischen Kontextes wie auch mit der russischen Hauptstadt in Vergangenheit und Gegenwart. Ihr erster Band befasst sich aus multidisziplinärer Perspektive insbesondere mit den folgenden Fragen: Wie wurden und werden Verordnungen eines tausende Kilometer entfernten Zentrums von Akteuren in dieser Region wahrgenommen und umgesetzt? Inwieweit war und ist das Zentrum erfolgreich oder inwieweit ist es gescheitert darin, eine Region in seine staatlichen Strukturen zu integrieren, die so weit entfernt liegt wie der russische Ferne Osten? Wie haben sich die Bedeutungen von „Zentrum“ und „Peripherie“ mit der Zeit verändert?

Funerary Landscapes of the Late Antique “oecumene”: Contextualizing Epigraphic and Archeological Evidence of Mortuary Practices. Proceedings of an International Conference in Heidelberg, May 30–June 1, 2019

Dieser Band präsentiert die erste pan-mediterrane Synopsis spätantiker Bestattungspraktiken, welche eine Fülle von archäologischen und epigraphischen Zeugnissen kombiniert und kontextualisiert. In 17 Beiträgen erörtert eine Gruppe internationaler Fachleute Grabbefunde aus 14 spätantiken Landschaften, um sowohl die große Vielfalt mikroregionaler und lokaler Praktiken in den Bestattungskulturen als auch die Bedeutung globaler Trends aufzuzeigen. In diesem Band werden verschiedene neue methodische Ansätze angewandt: die Materialität von Epitaphien und Gräbern, ihre Sichtbarkeit, ihre Zugänglichkeit, ihre Wahrnehmung, ihre Einbettung in sich verändernde räumliche Umgebungen sowie ihre entscheidende Rolle im Rahmen sozialer Verhandlungsprozesse werden berücksichtigt. Das Buch stellt unser Verständnis der Bestattungsgewohnheiten und des Totengedenkens in der Übergangsphase der ‚Langen‘ Spätantike auf eine völlig neue Grundlage.

„Stets korrekt und human“: Der Umgang der westdeutschen Justiz mit dem NS-Völkermord an den Sinti und Roma

Das Buch gibt erstmals einen systematischen Überblick zu einem bislang vernachlässigten Bereich der justiziellen Aufarbeitung des NS-Systems: dem Umgang mit den Verbrechen an den Sinti und Roma in westdeutschen NSG-Verfahren unter Einbezug des Tatraums Osteuropa. Die akribisch recherchierte Studie stellt zahlreiche Verfahren vor. Sie informiert über die rechtlichen Voraussetzungen des westdeutschen justiziellen Sonderwegs, zeichnet den Verfahrensgang nach und fragt nach den Rollen der Beschuldigten und Zeugen sowie des Justizpersonals. Im Mittelpunkt steht das als Großverfahren neben dem ersten Auschwitz-Prozess geplante Sammelverfahren zum „Zigeunerkomplex“ (1958–1970), das entgegen seinem Anspruch kaum Resonanz entfaltete und heute weitgehend vergessen ist.

Old Age before Modernity: Case Studies and Methodological Perspectives, 500 BC ‒ 1700 AD

Dieser Band widmet sich dem Alter(n) in der Vormoderne mit einem Fokus auf dem Mittelalter. Gerontologische und geisteswissenschaftliche, vor allem geschichtswissenschaftliche Perspektiven werden miteinander kombiniert, um so zu neuen Einsichten zu gelangen. Die gerontologischen Beiträge legen zentrale Theorien und Methoden dar, die für die Analyse historischer Entwicklungen relevant sind, während die geisteswissenschaftlichen Beiträge Fallstudien präsentieren, welche historische Evidenz liefern.

Von Aachen bis Akkon: Grenzüberschreitungen im Mittelalter. Festschrift für Hubert Houben zum 70. Geburtstag

Dieser anlässlich des 70. Geburtstages von Hubert Houben publizierte Band stellt Grenzüberschreitungen als eines der Themen, die dem Jubilar am Herzen liegen, in den Mittelpunkt. Indem die Autorinnen und Autoren Grenze als soziales Konstrukt verstehen, befassen sie sich mit ausgewählten Fällen der Überschreitung von räumlichen, kulturellen und rechtlichen Grenzen im Mittelalter. Die daraus resultierende Vielschichtigkeit und Multiperspektivität spiegeln verschiedene Ansätze und Forschungstraditionen, die in der Zusammenschau ein breites Spektrum möglicher Zugänge zur Thematik der Grenzüberschreitung aufzeigen.

Carl Stamitz (1745–1801): Biographische Beiträge – Das symphonische Werk – Thematischer Katalog der Orchesterwerke

Carl Stamitz (1745–1801), der älteste Sohn von Johann Stamitz, ist durch seine Werke Musikinteressierten ein Begriff, finden sich seine Kompositionen doch auf zahlreichen Tonträgern und Konzertprogrammen im heutigen Musikbetrieb. Die Musikwissenschaft schenkt diesem Komponisten aus den Reihen der kurpfälzischen Hofmusiker nicht in gleicher Weise Aufmerksamkeit. Nach wie vor ist die 1962 eingereichte Dissertation von Friedrich Carl Kaiser (1931–2008) die einzige Monographie, die sich mit dem Leben und einem gewichtigen Teil seines schöpferischen Werkes, der Orchestermusik, systematisch beschäftigt. Sie ist ein Standardwerk, das zu Recht in jeder Bibliographie zum Thema erscheint. Bislang war es lediglich möglich, die auf wenige Bibliotheken verteilten Pflichtexemplare der Dissertation in Typoskriptform einzusehen, welche noch dazu im Detail voneinander abweichen. Als Ursache dafür ist die insgesamt ungewöhnliche Genese des Textes zu nennen: Kaiser hat über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder Änderungen und Zusätze an seiner Stamitz-Monographie vorgenommen. Die vorliegende Ausgabe, die auch Kaisers Handexemplar aus dem Nachlass berücksichtigt, stellt nun der musikwissenschaftlichen Forschung eine verlässliche Leseausgabe dieses grundlegenden Textes zur Verfügung.

Die Wurzeln der Kontaktlinguistik: Zur Entstehung des Sprachkontaktparadigmas in der Sprachwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Romanistik

Das Nachdenken über Sprachkontakt und Sprachmischung ist von Beginn an Teil der europäisch-abendländischen Beschäftigung mit Sprache. Angefangen bei Platon im vierten vorchristlichen Jahrhundert, ist es für lange Zeit ein unaufgeregtes Nachdenken, bis sich im 19. Jahrhundert der Blickwinkel radikal ändert: Die Normalität ist plötzlich weg, Kontakt und Mischung werden erst zu einem Forschungstabu und nur wenig später zum ernsthaften Forschungsfokus, aus dem eine eigene Disziplin, die Kontaktlinguistik, hervorgeht. Dieses Buch erzählt erstmals die Geschichte der Erforschung von Sprachkontakt bis an die Schwelle zum 20. Jahrhundert und zeigt, wie kritisch-historiografische Studien helfen können, aktuelle Debatten (z. B. in der Kreolistik) einzuordnen und voranzubringen.

Kosmos: Vom Umgang mit der Welt zwischen Ausdruck und Ordnung

Die lange Geschichte der Kosmologie mündete nicht einfach in der Spezialdisziplin der physikalischen Lehre vom Universum. Vielmehr ist die Gegenwart von einer „kosmologischen Unruhe“ gekennzeichnet, welche anzeigt, dass heute zentrale Fragen nach der Welt und unserer Stellung in der Welt neue Antworten verlangen. Ein Blick in die Geschichte und Vielfalt der Kosmologie zeigt eine „Ausdrucksform“, die sich nicht auf die Funktion des Weltbildes beschränkt, sondern viele andere Zwecke verfolgen kann und sich auf komplizierte Weise in die intellektuellen, theoretischen, aber auch politischen, ethischen und praktischen Kontexte ihrer Zeit einschreibt. Der vorliegende Band zeichnet dies in vielen Fallstudien nach, die von der Vorgeschichte bis zur heutigen Erdsystemwissenschaft reichen.

Repräsentationen der israelischen Soldatin im Netz der Bildkulturen

Bilder von israelischen Soldatinnen sind ein populäres Motiv in der Fotografie. Auffallend ist dabei die kontroverse Vermittlung von Geschlecht und Identität: Darstellungen der israelischen Soldatin als Heldin, wie sie das israelische Militär in ihren offiziellen Bildern zeigt, stehen Fotografien gegenüber, die entweder als sexualisiert oder als visualisierte Kritik am Militärdienst und der Verantwortung der jungen Soldatinnen gegenüber Staat und Volk erscheinen. Aspekte der Bildsprache und -ästhetik im kulturhistorischen Diskurs des Zionismus sowie Stereotype wie das der ›schönen Jüdin‹ in der europäischen Malerei seit dem 18. Jahrhundert stehen im Vordergrund dieser Analyse. In interdisziplinärer Arbeitsmethode wird ein Beitrag der Jüdischen Studien geleistet, der Ansätze der Geschlechterforschung mit denen der Kunst- und Bildwissenschaften vereint.

General Relativity: Geometric Structure and Dynamics of Spacetime

Allgemeine Relativitätstheorie ist die Theorie der Struktur und der Dynamik der Raumzeit. Diese Vorlesungsnotizen geben eine Einführung in die Konzepte der Differenzialgeometrie, vor allem der pseudo-Riemannschen Geometrie, und besprechen die Ideen hinter der Konstruktion einer gravitativen Feldgleichung. Ausführlich behandelt werden exakte Lösungen für hochsymmetrische Raumzeiten, schwarze Löcher, FLRW-Kosmologien und Gravitationswellen. Zu den weiterführenden Themen gehören Lie-Ableitungen und die Killing-Gleichung, die Herleitung der Feldgleichung aus Variationsprinzipien und die Formulierung von Feldtheorien auf gekrümmten Raumzeiten.

Cosmology: From the Large-Scale Structure of Spacetime to Galaxy Formation

Das Skript gibt eine Einführung in die moderne Kosmologie: Nach einer Einführung in die notwendigen Konzepte der allgemeinen Relativitätstheorie wird die FLRW-Klasse der kosmologischen Modelle diskutiert, wobei der Schwerpunkt auf der dunklen Energie liegt. Ausführlich behandelt werden die kosmische Strukturbildung, die Notwendigkeit der dunklen Materie und das Zusammenspiel von Statistik und nichtlinearer Strömungsmechanik. Ferner wird die Physik hinter den kosmologischen Beobachtungen erläutert, die zum Standardmodell der Kosmologie geführt hat, insbesondere Supernovae, der kosmische Mikrowellenhintergrund und Gravitationslinsen.

Statistical Physics: Linking the Microscopic with the Macroscopic World

Statistische Physik ist die mikroskopische Theorie, die den thermodynamischen makroskopischen Eigenschaften physikalischer Systeme zugrunde liegt. Diese Lecture Notes sind eine Einführung in die notwendigen statistischen und mechanischen Konzepte, die für die Thermodynamik im Gleichgewicht und die Konstruktion von Zustandssummen benötigt werden. Die Lecture Notes decken die klassische Statistik und die Quantenstatistik ab und behandeln weiterführende Themen wie die Langevin-Dynamik, die Fokker-Planck-Gleichung und Phasenübergänge. Dabei werden viele Systeme wie ideale klassische und relativistische Gase detailliert ausgearbeitet.

Tooltips for Theoretical Physics: Concepts of Modern Theoretical Physics, Scales and Mathematical Tools

Theoretische Physik wird üblicherweise in getrennten Vorlesungen vermittelt, in denen die Konzepte im Zusammenhang mit den fundamentalen Naturkonstanten beleuchtet werden: Elektrodynamik und Lichtgeschwindigkeit, Quantenmechanik und Wirkungsquantum, Thermodynamik und Boltzmann-Konstante und schließlich Relativität mit der Newton-Konstante und der kosmologischen Konstante. In diesem Skript werden die Konzepte der theoretischen Physik mit ihren Gemeinsamkeiten vorgestellt und Phänomene auf ihren Ursprung in fundamentalen Konzepten zurückgeführt.

Französische Lebenswelten in der Residenz: Akteure, Räume und Modalitäten französisch-sächsischer Verflechtung im augusteischen Dresden, 1694‒1763

In der augusteischen Epoche (1694–1763) entwickelte sich die sächsische Residenzstadt Dresden zu einem kulturellen Zentrum des Reichs. Neue Personennetzwerke und Handelswege setzten Wissenstransfers in Gang, wobei die Verbindung zu Frankreich eine herausragende Rolle einnahm. Diese Studie richtet daher den Blick auf die Vielzahl der Französinnen und Franzosen, die für kurze oder längere Zeit in die sächsische Hauptstadt kamen. Anhand von zahlreichen Quellen aus deutschen und französischen Archiven werden die in Frankreich liegenden Voraussetzungen dieser Reisen, die sozialen Modalitäten und schließlich das französische Wirken am Hof und in der Stadt betrachtet. Dadurch entsteht ein facettenreiches, akteurszentriertes Bild des französisch-sächsischen Kulturtransfers.

Patan-Vãbāhā: History and Inventory of a Newar Buddhist Monastery

Dieser Band präsentiert den religiösen, architektonischen und textlichen Hintergrund von Vãbāhā, einem der 16 Hauptklöster von Patan, einer der drei Königsstädte des Kathmandu-Tals in Nepal. Die Geschichte des buddhistischen Klosterhofs und seiner Objekte wird zusammen mit 42 Inschriften aus der Zeit von 1596 n. Chr. bis 2021 vorgestellt.

Das Schloss als Zeichen des Aufstiegs: Die Ausstattung von Vaux-le-Vicomte im Kontext repräsentativer Strategien des neuen Adels im französischen 17. Jahrhundert

Der 1661 beginnenden Alleinherrschaft König Ludwigs XIV. ging in Frankreich eine Phase intensiver baulicher Aktivität in Kreisen aufgestiegener Staats- und Finanzeliten voraus. Zu den wichtigsten der insbesondere im Pariser Umland entstandenen Anwesen zählt das für Nicolas Fouquet erbaute Schloss von Vaux-le-Vicomte, welches hier als Fallstudie für die Wechselwirkung zwischen sozialer Mobilität und Kunst dient. Der Band nimmt die unter der Federführung von Charles Le Brun zwischen 1657 und 1661 entstandene Ausstattung von Schloss und Garten in den Blick und stellt diese in den Kontext vergleichbarer Bau- und Ausstattungsprojekte der Zeit.

Slavery and Unfree Labour in Nepal: Documents from the 18th to Early 20th Century

Sklaverei wurde in der Historiographie Nepals bisher nur unzureichend berücksichtigt. Der vorliegende Quellenband möchte diesem Umstand begegnen, indem ausgewählte Dokumente und Rechtstexte zur Sklaverei in Nepal vom achtzehnten bis zum frühen zwanzigsten Jahrhundert in Edition und Übersetzung zugänglich gemacht und untersucht werden. Diese Quellen befassen sich mit unterschiedlichen Aspekten der Sklaverei wie Schenkungen, Kaufverträge, Schuldknechtschaft, unfreie Arbeit, Emanzipation und Recht.

Konradin (1252–1268) | Corradino di Svevia (1252–1268): Eine Reise durch Geschichte, Recht und Mythos

Die schon zu Lebzeiten durch Anhänger und Unterstützer begonnene Mythisierung Friedrichs II. und seines Enkels Konradin hat sich im Laufe der Zeit nicht nur in Deutschland, sondern auch in Süditalien mit überraschenden Folgen lebendig erhalten. So war nämlich die Erinnerung an Konradin in dem kleinen Ort Aliano in der Provinz Matera (Basilikata) selbst zu Zeiten Carlo Levis, der dort während des Faschismus im Exil lebte, fassbar – man sprach vom letzten Staufer wie von einem Nationalhelden und betrauerte noch immer seinen Tod.

Abgesehen vom menschlichen Mitgefühl, das der Tod eines Jünglings in besonderem Maße weckt, gibt der unglückliche Versuch Konradins, seine Erbansprüche auf das Königreich Sizilien geltend zu machen, immer wieder Anlass zu historiografischer Debatte. Denn er ermöglicht einen Einblick in die politischen Prozesse, die zu diesem Zeitpunkt nicht nur im Gebiet des Heiligen Römischen Reiches, zu dem Mittel- und Norditalien gehörten, vonstattengingen, sondern auch in den mit dem Reich interagierenden politischen Formationen, darunter das Königreich Sizilien.

Der Band ist das Resultat einer Konferenz, die anlässlich des 750. Jahrestages der Hinrichtung Konradins und seiner adligen Gefährten 2018 an der Universität Neapel Federico II gehalten wurde.

Chronologics: Periodisation in a Global Context

Viele Periodisierungsschemata haben ihre Wurzeln in Europa und spiegeln bestimmte nationale, religiöse oder historiographische Traditionen und Teleologien wider. Im Zuge der kolonialen Begegnung konnten sie in Amerika, Asien und Afrika neuartige eigene Zeitvorstellungen begründen. Solche kulturell bedingten Periodisierungsschemata bedürfen eines systematischen Vergleichs, um ihre Besonderheiten im jeweiligen Kontext und ihre Kontingenz zu ermitteln. Ein interdisziplinärer und transregionaler Ansatz ermöglicht es, Kategorien der historischen Analyse zu erarbeiten, die über national gebundene Deutungsmuster hinausgehen. Durch die Betrachtung von Fallstudien aus verschiedenen Teilen der Welt will dieser Band einige der Dynamiken aufdecken, die hinter der partikularen Verwendung von Periodisierungsschemata als Konzepten zur Ordnung der Vergangenheit stehen.

„Daraus kündten auch die Graeci lärnen“: Die Bemühungen des Martin Crusius (1526–1607) um ein Luthertum der Griechen

Als der Tübinger Professor Martin Crusius (1526–1607) auf der Suche nach einem Druckkostenzuschuss für sein auf Griechisch und Latein verfasstes Lebenswerk, die Corona Anni, in einem Brief an den Ansbacher Hofarzt Johannes Pappius zu bedenken gab, Daraus kündten auch die Graeci lärnen, rain das Wort Gottes predigen, konnte er auf beinahe dreißig Jahre zurückblicken, in denen er sich mit Leib und Seele dafür eingesetzt hatte, die lutherische Lehre unter den griechischsprachigen Christen zu verbreiten. Seine „Mission“ hatte begonnen, als sein ehemaliger Student Stephan Gerlach ausgewählt wurde, im Jahre 1573 als Botschaftsprediger aus der württembergischen Universitätsstadt nach Konstantinopel, der Hauptstadt des Osmanischen Reiches, zu reisen. Bis zu seinem Tod verfolgte Crusius das Vorhaben, die Grundlagen für ein Luthertum der Griechen zu schaffen und diese – teilweise auf abenteuerlichen Wegen – zu den Adressaten zu schicken.

Das Digitalisat von Martin Crusius' Werk Corona Anni, Wittenberg 1602–1603 (VD17 1:080810H und 1:080809V), dessen Entstehungsgeschichte Paul Neuendorf im vorliegenden Werk untersucht, liegt unter https://doi.org/10.11588/diglit.59553 dauerhaft frei zugänglich vor.

Nation, Militär und Gesellschaft: Die französische Nationalgarde in Rennes, Lyon und Paris, 1814–1848

Die aus der Revolution hervorgegangene Nationalgarde prägte das öffentliche Leben und die Institutionen Frankreichs nachhaltig. Für die 1814 restaurierte Monarchie war sie eine unverzichtbare Ordnungsmacht und nahm in der politischen Außendarstellung der Bourbonen einen zentralen Platz ein. Gleichzeitig war sie zu einem Ausweis politischer Mündigkeit und sozialer Distinktion geworden. Sie vermittelte bürgerliche Identität und gesellschaftlichen Status, worauf auch das folgende Regime von Louis-Philippe aufbaute. Axel Dröber geht der Geschichte der Nationalgarde von Rennes, Lyon und Paris während Restauration und Julimonarchie nach. Er untersucht die Organisationsformen der bewaffneten Bürger und ihr Verhältnis zu Verwaltung und Regierung. Im Vordergrund steht das Erbe der Französischen Revolution, das die Gesellschaft bis weit in das 19. Jahrhundert hinein prägte und einen bleibenden Einfluss auf Disziplin und Gehorsam innerhalb der Ordnungstruppen des Landes hatte.

Glas in der Frühen Neuzeit: Herstellung, Verwendung, Bedeutung, Analyse, Bewahrung

Die Herstellung von Glas gehörte zu den Hochtechnologien der Frühen Neuzeit. Bei ca. 1500 Grad Hitze verwandelten sich in den Glashütten Europas Gemenge aus Sand, Kalk und Pflanzen-, Holz- oder Pottasche zu grünlichen, kristallklaren oder bunten Wunderwerken. Seine ästhetischen und materiellen Eigenschaften – Transparenz, Bearbeitbarkeit und Dauerhaftigkeit – machten Glas zu einem begehrten Material, das im 16. Jahrhundert noch den Eliten vorbehalten war und erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zum erschwinglichen Massenprodukt wurde.

Der Band Glas in der Frühen Neuzeit verfolgt einen interdisziplinären Zugang. Er nimmt seinen Ausgang bei den Bedingungen der Glasproduktion in den frühneuzeitlichen Glashütten, dem hohen Ressourcenverbrauch und den daraus entstehenden sozialen Konflikten. Im Zentrum des Bandes stehen die verschiedenen historischen Nutzungsformen, Glas als Sammlungsgegenstand sowie dessen allegorische Bedeutung in der Malerei. Zugleich befasst sich der Band aus naturwissenschaftlicher und konservatorischer Perspektive mit der Analyse und Bewahrung der Glasobjekte und aus musealer Sichtweise mit der Präsentation von barockem Glas. Bei allem zeigt sich eine enge Verbindung zur Hofkultur des europäischen Adels, der als Wegbereiter, Förderer und nicht zuletzt Käufer, Nutzer und Sammler der Glasobjekte auftrat. Auf diesem Weg sind viele der Luxusobjekte bis heute erhalten geblieben.

Semitic Dialects and Dialectology : Fieldwork—Community—Change

Die europäische Tradition der semitischen Linguistik, die sich durch Vielfalt der Forschungsmethoden auszeichnet, hat dialektologische Feldforschung immer hoch geschätzt, da die gewonnenen Sprachaufnahmen im Kontext der älteren Sprachformen gesetzt werden und somit eine hochgradig interessante Dynamik in der Sprachwissenschaft ermöglichen. Im Geiste dieser Tradition und um sie aufrechtzuerhalten, ist das vorliegende Buch eine Sammlung von Artikeln, deren Daten vor allem während der Feldforschung gesammelt wurden. Der Band gliedert sich in zwei Teile - Studien zu verschiedenen spezifischen linguistischen Fragestellungen und Texte mit bisher unveröffentlichten Transkriptionen von Audioaufnahmen in arabischen Dialekten, Maltesisch und Jibbali/Shehret.

Der „Welsche Gast“ des Thomasin von Zerklaere: Neue Perspektiven auf eine alte Verhaltenslehre in Text und Bild

In den Jahren 1215/1216 verfasste Thomasin von Zerklaere mit dem Welschen Gast die erste umfassende Verhaltenslehre in deutscher Sprache. Bis in die Frühe Neuzeit hinein wurde das Werk vielfach abgeschrieben und weiterverbreitet. Eine Besonderheit stellt es auch deshalb dar, weil es schon früh in der Überlieferung mit einem umfangreichen Bilderzyklus versehen wurde. Der vorliegende Band versammelt Studien aus Kunst-, Literatur- und Musikwissenschaft zu den Quellen, der didaktischen Konzeption, der Bildüberlieferung und der Rezeption von Thomasins Werk sowie zu den Möglichkeiten seines Einsatzes im Deutschunterricht der Gegenwart. Er schlägt vor, an die Stelle eines autorfixierten Blicks auf den Text-Bild-Verbund des Welschen Gastes einen konsequent überlieferungsgeschichtlichen treten zu lassen.

Palliativmedizin : Das Heidelberger Skript für Studierende der Medizin

Was verstehen wir unter Palliativmedizin/Palliative Care/Palliativversorgung? Welchen Belastungen sind Patienten und deren Angehörige in unheilbaren und fortgeschrittenen Erkrankungssituationen ausgesetzt? Wie kann eine entsprechende umfassende Behandlung und Unterstützung bewerkstelligt werden? Wie kann eine Entscheidung zur Begrenzung oder zur Fortführung therapeutischer Maßnahmen am Lebensende begründet werden?

Das vorliegende Skript soll Medizinstudierenden und allen Interessierten einen Einblick in die Notwendigkeiten und Möglichkeiten umfassender palliativmedizinischer Unterstützung ermöglichen und zum Nachlesen sowie für die Vorbereitung für die palliativmedizinischen Prüfungen im QB 13 und im Staatsexamen eine Hilfe sein.

Italia ed Europa centro-orientale tra Medioevo ed Età moderna: Economia, Società, Cultura

Es greift gewiss zu kurz, in den historischen Prozessen, die für Mittel- und Osteuropa im Mittelalter und in der frühen Neuzeit kennzeichnend waren, eine Abweichung bzw. Rückentwicklung des westeuropäischen Modells zu sehen und damit die Rückständigkeit jener Regionen zu betonen. Die jüngsten Forschungen schaffen die Voraussetzungen, dieses dualistische Bild von den beiden Teilen des Kontinents zu überwinden. Vergleichende Studien erhellen nicht nur die Momente der Gleichartigkeit, sondern auch die Spezifika, welche die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa auszeichnen. Im vorliegenden Band werden neuere Forschungsergebnisse vorgestellt, die in ihrer Fokussierung auf bestimmte Territorien und deren ökonomische, gesellschaftliche und kulturelle Beziehungen zur italienischen Halbinsel zu weiteren Überlegungen anregen sollen.

The ‘White’ Mask and the ‘Gypsy’ Mask in Film

Die Studie widmet sich einem in der Filmwissenschaft bislang vernachlässigten Thema: dem ‚Zigeuner‘-Phantasma auf der Kinoleinwand. Sie verbindet die Rekonstruktion der Geschichte der ‚Zigeuner‘-Darstellungen im Film seit den Anfängen des Mediums mit einer systematischen filmtheoretischen Verortung ihrer ästhetischen und gesellschaftlichen Funktion. Auf der Grundlage von über 150 Werken aus dem europäischen und US-amerikanischen Kino wird aufgezeigt, dass den ,Zigeuner‘-Spielfilmproduktionen unabhängig von Ort und Zeit ihrer Entstehung das Grundgerüst einer ,ethno-rassischen‘ Maskerade gemeinsam ist. Damit erweitert die Autorin die bisherigen, auf das Gebiet der Literatur konzentrierten Forschungen um ein weiteres Medium, den Film, und erschließt neue Dimensionen des (populär-)kulturellen Antiziganismus.

Erinnerung im Umbruch: Die Fortsetzung, Drucklegung und Ablösung der »Grandes chroniques de France« im 15. und frühen 16. Jahrhundert

Die Studie zeichnet die Entwicklung der herrschaftsnahen Historiografie Frankreichs im 15. und frühen 16. Jahrhundert nach. Im Fokus steht dabei in den zwei ersten Teilen die Fortsetzung und Drucklegungen der »Grandes Chroniques« im 15. Jahrhundert bis hin zur Ablösung dieses Leittextes durch die neuen, humanistisch geprägten Werke von Robert Gaguin und Paulus Aemilius. Dazwischen werden zahlreiche Entwicklungsstufen rekonstruiert und auch bislang kaum untersuchte Werke thematisiert. Das Hauptthema der französischen Historiografie war in jener Zeit lange die damals jüngere Vergangenheit, das heißt der französische Bürgerkrieg (1407–1435) und der damit verbundene Konflikt mit den englischen Königen. Das Ringen verschiedener Parteien um die Deutungshoheit über jene Jahrzehnte prägte deshalb die Entwicklung der französischen Historiografie im 15. und frühen 16. Jahrhundert maßgeblich, was im dritten Teil der Arbeit untersucht wird.

The Past Through Narratology: New Approaches to Late Antiquity and the Early Middle Ages

„The Past through Narratology“ bietet neue Ansätze zur Interpretation spätantiker und frühmittelalterlicher Texte. Ausgehend von einer weit gefassten Definition dessen, was ein Text sein kann – von hagiographischen Erzählungen über Karten bis hin zu archäologischen Überresten –, schlägt dieses Buch Narrativität und Narratologie als Deutungsrahmen für die Erforschung von Quellen und den wissenschaftlichen Austausch neuer Ideen vor. In den hier versammelten Beiträgen wird untersucht, wie Autoren und literarische Bewegungen Sinnzusammenhänge in Erzählform brachten und sie in literarisierten Räumen positionierten. Gleichzeitig stellen sie die Frage, wie wir als Forscher Narrative über unsere Vergangenheit konstruieren.

„... der Augenblick ist mein und nehm ich den in Acht“: Daseinsthemen und Lebenskontexte alter Menschen

Daseinsthemen alter Menschen werden im Kontext unterschiedlicher Lebenswelten betrachtet: unterschiedliche Sozialschichten, unterschiedliche Wohnkontexte, unterschiedliche Grade von Selbstständigkeit bilden zentrale Komponenten der differenzierten Lebenswelten. Dabei zeigt sich, wie wichtig der erlebte Aufgabencharakter des Lebens sowie die Erfahrung, von anderen gebraucht zu werden, für Zufriedenheit und Sinnerleben sind. Zudem werden Risikofaktoren für Lebenszufriedenheit aufgezeigt: zu diesen zählen vor allem Isolation und ausgeprägter Pflegebedarf. Das Erleben alter Menschen ist nicht allein von Verletzlichkeit bestimmt; es spricht auch für seelisches Wachstum und Bewältigungskompetenz.

Livio Odescalchi, nipote di papa Innocenzo XI: Interessi famigliari e strategie di ascesa nella stagione dell’antinepotismo

Livio Odescalchi (1652–1713), Neffe Innozenz’ XI., zahlte in seiner Jugend den Preis für die antinepotistische Politik des Papstes, der ihm jegliches offizielle Amt verweigerte. In denselben Jahren musste sich Livio der übermächtigen Kontrolle seines Onkels, der sein testamentarischer Vormund war, unterwerfen – eine so missliche Stellung, dass seine Person in der damaligen Kultur zu einem weitverbreiteten Symbol des Unglücks wurde. Trotzdem gelang es ihm, in jungen Jahren den Grundstein für eine Strategie des wirtschaftlichen und sozialen Aufstiegs zu legen, die später Früchte tragen sollte. Nach dem Tod Innozenz’ XI. begann eine Zeit der Kompensation durch die Anhäufung von Ehrungen und Besitztümern, finanzielle Investitionen, Aufträge und Kunsthandel, Mäzenatentum, Feste und internationale Netzwerke.

Das Buch, das aus der Doktorarbeit von Roberto Fiorentini (Aprilia 1987 – Washington 2019) hervorgegangen ist, untersucht beide Lebensphasen Livio Odescalchis und analysiert sie anhand einer großen Anzahl von zum Teil noch unveröffentlichten Archivdokumenten.

Decorum und Mammon im Widerstreit? Adeliges Wirtschaftshandeln zwischen Standesprofilen, Profitstreben und ökonomischer Notwendigkeit

Unternehmerisches Engagement von Adeligen wurde in der europäischen Frühen Neuzeit unterschiedlich bewertet, galt aber tendenziell als nicht standesgemäß. Dennoch war das Wirtschaften, das am Gewinn orientierte Handeln des Adels, eine ökonomische Notwendigkeit und stellte eine Selbstverständlichkeit dar. Der Band spürt dieser Ambivalenz anhand von europäischen Beispielen zwischen 1600 und 1900 in verschiedenen Adelsrängen und unterschiedlichen Feldern wirtschaftlichen Handelns nach. Er zeigt, dass das Engagement des Adels in den europäischen Wirtschaftsprozessen nicht zu unterschätzen ist, und öffnet das bislang unterrepräsentierte Forschungsfeld einer neuerlichen Betrachtung.

Marktstrategien der Kurienbanken: Die Geschäfte der Alberti, Medici und Spinelli in Deutschland (1400–1475)

Die florentinischen Banken beherrschten mit ihren Filialnetzen und Partnern die internationalen Geldgeschäfte des 15. Jahrhunderts. Dank ihrer Präsenz an den wichtigen Handelszentren des Kontinents dominierten die Händler-Bankiers aus der Toskana die bargeldlose Abwicklung der großen Geldtransfers aus ganz Europa an die römische Kurie. Kurt Weissen untersucht, wie Kurienbankiers wie die Alberti und die Medici Deutschland von Brügge und Venedig aus an dieses Zahlungssystem anschlossen. Er zeigt auf, welche Rolle dabei die Gründung eigener Niederlassungen in Lübeck, Köln, Basel und Konstanz spielten und welche Bedeutung Kooperationen mit deutschen Handelsgesellschaften zukam.

Von Preußen lernen? Die preußische Monarchie im Spiegel französischer Reformdiskurse am Ende des Ancien Régime

Der Siebenjährige Krieg war eine Katastrophe für das Ansehen Frankreichs. Um den Vorrang der französischen Monarchie im internationalen Staatensystem wiederherzustellen und das Land vor dem Bankrott zu retten, setzte eine intensive Diskussion über Reformideen ein. Die Selbstinszenierung Friedrichs II. weckte in der französischen Öffentlichkeit ein besonders lebhaftes Interesse für Preußen. Aber inwiefern konnte der als erfolgreich wahrgenommene preußische Staat als Modell in dieser Reformdebatte wirken? Die Studie zeigt, über welche Wege und Träger und mit welchen Mitteln in den letzten Jahrzehnten des Ancien Régime der Wissenstransfer von Preußen nach Frankreich stattfand. Die Grenzen dieses Wissenstransfers werden ebenso dargelegt wie die Funktion, die der Verweis auf Preußen innerhalb selbstreferenzieller Diskussionen um die »Regeneration« der französischen Monarchie tatsächlich eingenommen hat.

Le roi, son favori et les barons: Légitimation et délégitimation du pouvoir royal en Angleterre et en France aux XIVe et XVe siècles

Die politische Rolle des Favoriten und die Art seiner Beziehung zum König sind in der Forschung oft nicht klar gesehen worden, da in den Diskursen des frühen und späten Mittelalters die besondere Nähe zum Herrscher regelmäßig in der Sprache der Liebe und in Gesten der körperlichen Nähe und Intimität zum Ausdruck kam. So entstand der Eindruck, dass der König aus homosexueller Neigung seinem Günstling übermäßigen Einfluss gewährte – auf Kosten der Barone, die ebenfalls einen Anteil an der Macht beanspruchten.

In dieser Studie wird die Figur des Favoriten neu betrachtet und in ihrer Bedeutung über den Einzelfall hinaus verständlich gemacht. Sie setzt den Vorwurf sexuellen Fehlverhaltens als politisches Argument in Bezug zur Entwicklung der Vorstellung von Königtum und Herrschaft und eröffnet so neue Perspektiven einer Kulturgeschichte des Politischen im Spätmittelalter.

Visuelle Dimensionen des Antiziganismus

Visuelle Medien spielen seit der Frühen Neuzeit eine Schlüsselrolle für die Genese des Antiziganismus. Der interdisziplinär angelegte Sammelband untersucht die zentralen Motive und Semantiken von „Zigeuner“-Bildern in unterschiedlichen Repräsentationsformen wie Literatur, bildender Kunst, Fotografie, Postkarten, Oper, Theater, Comic, Film oder Computerspielen. Dabei werden insbesondere Verbindungslinien und Wechselbeziehungen in den Blick genommen. Die Beiträge legen die inhaltlichen, zeitlichen, geografischen und medienspezifischen Ausprägungen eines der wirkmächtigsten Stereotype in der europäischen Kulturgeschichte frei. Bis heute haben antiziganistische Imaginationen negativen Einfluss auf die Positionierung von Sinti und Roma in den europäischen Gesellschaften.

Ein Haus für Herkules: Das fürstliche Modellhaus der Residenzstadt Kassel – Architektur und Modellpraktiken im 18. und 19. Jahrhundert

Eigens für die fürstlichen Architekturmodelle ließ Landgraf Karl Anfang des 18. Jahrhunderts das Modellhaus errichten, ein bis dato ungewöhnliches Gebäude, das eine vielbeachtete Sehenswürdigkeit seiner Zeit wurde. Darin befand sich auch das jegliche Maße sprengende Modell des berühmtesten Kasseler Kunstwerks, des Karlsbergs mit Herkules. Anhand neu erschlossener Pläne, Akten und zeitgenössischer Reisebeschreibungen wird hier erstmals die Geschichte dieses singulären Baus und seiner fast einhundertjährigen Sammlungsgeschichte nacherzählt und – mit Blicken auf Berlin, Sankt Petersburg und Paris – die anhaltende Bedeutung von Modellen nachgezeichnet.

Tradition und Traditionsverhalten: Literaturwissenschaftliche Zugänge und kulturhistorische Perspektiven

‚Tradition‘ zählt zu den zentralen Reflexionskategorien der abendländischen Kulturgeschichte, wenn es darum geht, Rezeptionsprozesse und deren Wirkmächtigkeit zu beschreiben. Gerade auch in der Literaturwissenschaft wird häufig von Traditionen gesprochen, etwa davon, dass ein Text ‚in der Tradition‘ eines anderen Texts stehe. Dennoch bleibt dabei das Konzept theoretisch oft unterbestimmt. Der vorliegende Band nähert sich mit theoretischen Grundlagenreflexionen und exemplarischen literatur- und kulturhistorischen Fallstudien aus verschiedenen literarischen Konstellationen und Epochen der generellen Frage „Was ist Tradition?“ und der spezifischeren Frage „Wie kann man adäquat über literarische Traditionen sprechen?“ an.

Marseille, Montpellier und das Mittelmeer: Die Entstehung des südfranzösischen Fernhandels im 12. und 13. Jahrhundert

Wie hat die Vernetzung lokaler südfranzösischer Kaufleute zum kommerziellen Aufschwung der Städte Marseille und Montpellier im 12. und 13. Jahrhundert beigetragen? Wie hat das Binnenland durch die Bereitstellung von Waren, Kapital und Menschen den expandierenden Mittelmeerhandel der größeren Küstenstädte ermöglicht? Der Ursprung des Fernhandels wird in dieser Studie nicht nur mit der Errichtung der Kreuzfahrerherrschaften im Osten erklärt, sondern direkt an seiner Wurzel erforscht, nämlich an den lokalen Handelskreisläufen im Hinterland der Hafenstädte. In mikrohistorischen Untersuchungen zu bestimmten Kaufmannsfamilien, Handelsschiffen und Handelsprivilegierungen werden bisher unbekannte Verbindungen zwischen den verschiedenen wirtschaftlichen Akteuren zum Vorschein gebracht und so neue Sichtweisen auf die Entwicklung des südfranzösischen Fernhandels im Mittelalter eröffnet.

Facilitating Cross-Border Family Life – Towards a Common European Understanding: EUFams II and Beyond

Die Beiträge dieses Tagungsbandes stellen zugleich den Abschlussbericht des von der Europäischen Kommission geförderten Projekts EUFams II dar und behandeln aktuelle Entwicklungen im Bereich des Europäischen Familien- und Erbrechts. Das Projekt hatte zum Ziel, die Funktionalität und die Effektivität des Europäischen Familien- und Erbrechts zu bewerten, etwaige Probleme aufzuzeigen und Lösungsansätze zu unterbreiten. Der Abschlussbericht will zur Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Verständnisses sowie zur einheitlichen und widerspruchsfreien Anwendung des Europäischen Familien- und Erbrechts beitragen.

Agonale Invektivität: Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung im italienischen und deutschen Humanismus

Was bedeutet Humanismus, wer gehört zu den Humanisten? Von den Zeitgenossen wurde das nicht zuletzt durch Invektiven geklärt. Intellektuelle, die seit Mitte des 14. Jahrhunderts Rhetorik als vornehmste Methode der Tugendförderung, Wahrheitssuche und Gotteserkenntnis betrachteten, sahen gerade in gegenseitigen persönliche Herabsetzungen das Mittel zur Durchsetzung ihrer Positionen.

Bei einer interdisziplinären Zusammenschau werden Konjunkturen und Diffusionsformen der Invektiven deutlich. Welche Bedeutung kam dabei den kulturellen Milieus dies- und jenseits der Alpen zu, welche Rolle spielten wettbewerbliche Momente, wie wurden die frühen reformatorischen Auseinandersetzungen davon beeinflusst?

Une clôture hermétique? Isolement régulier et intérêts séculiers au monastère Saint-Pierre de Lobbes, VIIe–XIVe siècle

Im Mittelalter rechtfertigten die Benediktinerabteien ihre Existenz durch ihre Isolation von der Welt. Um zu überleben, mussten die Abteien der umgebenden Bevölkerung Waren oder Dienstleistungen abgewinnen (Oblaten, Nahrung, Schutz...) und dafür andere zur Verfügung stellen (politische Unterstützung, Gastfreundschaft...). Mittelalterliche Klöster waren daher tief in die Gesellschaft integriert, auch wenn sie vorgaben, von der Gesellschaft isoliert zu sein. Dieses Paradoxon des klösterlichen Lebens wird in den Ordensforschungen häufig erwähnt, viel seltener jedoch in den Arbeiten zu einzelnen Ordenseinrichtungen. Ziel dieses Buches ist es, diesen theoretischen Rahmen mit der Realität zu konfrontieren, in der die Mönche der Abtei Saint-Pierre in Lobbes (Hennegau, Belgien) seit der Gründung dieses Klosters (7. Jh.) bis zum Ende des 14. Jahrhunderts gelebt haben. Konkret werden die Wechselwirkungen zwischen der Abtei und ihrem politischen und wirtschaftlichen Umfeld analysiert.

Fürstliches Arkadien: Sommerresidenzen im 18. Jahrhundert

Fürstliche Sommerresidenzen gelten in der Forschung als Sehnsuchtsorte, an denen die Herrscher ihren Traum vom irdischen Paradies zu verwirklichen und den Zwängen des höfischen Zeremoniells zu entfliehen suchten. Traditionell ist diese Forschung in den Kunstwissenschaften angesiedelt. Welche Musik in den Sommerresidenzen gemacht wurde, und wie sich diese möglicherweise von der der jeweiligen Hauptresidenz unterschied, ist bisher noch nicht systematisch untersucht worden. Hierzu hat die Tagung einen Beitrag geleistet, indem sie das Musikleben an ausgewählten europäischen Sommerresidenzen des 18. Jahrhunderts untersuchte und miteinander in Beziehung setzte. Die einzelnen Beiträge stellen die jeweiligen Situationen der Musikpflege an ausgewählten Sommerresidenzen im deutschsprachigen Raum sowie in Italien, Spanien, England, Schweden und Russland dar.

Universalistisches Ideal und koloniale Kontinuitäten : Die »harkis« in der Fünften Französischen Republik

Mit der Unabhängigkeit Algeriens im Jahr 1962 verließen nicht nur eine Million europäische Siedler das Land in Richtung Frankreich, sondern auch etwa 85 000 »harkis«: Muslime, die während des Krieges insbesondere als Hilfssoldaten die französische Armee unterstützt hatten. Kamen die »harkis« als »Verräter an der algerischen Nation«, als »gleichberechtigte französische Staatsbürger« und somit als Repatriierte, oder waren sie als Flüchtlinge anzusehen? Anna Laiß analysiert die von unterschiedlichen Fremdbildern geprägten Kontroversen sowie die damit verbundene schwierige Suche der »harkis« und deren Nachkommen nach ihrem Platz in der Französischen Republik. Sie zeigt das Spannungsfeld zwischen universalistischem Ideal und kolonialen Handlungs- und Denkweisen auf, die sich in dem weit über die Dekolonisation hinausreichenden Untersuchungszeitraum in den Debatten um Integration und koloniale Erinnerungen wiederfinden.

Vom byzantinischen zum arabischen Ägypten: Neue dokumentarische Papyri aus dem 5. bis 8. Jh. (P.Heid. XI)

Der vorliegende Band umfasst die Edition von 42 bislang unveröffentlichten ägyptischen Papyrusdokumenten aus dem 5. bis 8. Jahrhundert n. Chr. mit Übersetzung und einem historisch-linguistischen Kommentar. Die Texte sind zumeist auf Griechisch oder Koptisch verfasst, doch finden sich auch griechisch-koptische Dokumente sowie ein arabisch-griechisches Protokoll. Die facettenreichen Texte, die aus dem Alltagsmilieu, dem administrativen, rechtlichen und steuerrechtlichen Bereich stammen, ermöglichen wertvolle Einblicke in das gesellschaftliche Leben im spätantiken Niltal und generieren neue Informationen zur noch wenig erforschten Übergangszeit von der byzantinischen zur arabischen Herrschaft in Ägypten.

Johann Stamitz und die europäische Musikermigration im 18. Jahrhundert

Die vorliegende Publikation dokumentiert die Referate des Symposiums »Die Familie Stamitz und die europäische Musikermigration im 18. Jahrhundert«, das in Schwetzingen am 17. und 18. Juni 2017 aus Anlass des 300. Geburtstags von Johann Stamitz stattfand. Veranstaltet wurde die Tagung von der Forschungsstelle Geschichte der Südwestdeutschen Hofmusik der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim.

Johann Stamitz, eine Galionsfigur der Mannheimer Hofmusik, und seine Familie stehen beispielhaft für die Musikermigration des 18. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Ausgehend davon untersuchen die Referate verschiedene Aspekte des Themenkreises. Zum Konzept der Tagung gehörte es, neben erfahrenen Fachleuten auf diesem Gebiet auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine Plattform für eigene Forschungen und für die Präsentation der Ergebnisse zu bieten.

Reading Objects in the Contact Zone

Die kulturellen Auswirkungen der Globalisierung gehören heute zu den bedeutendsten Herausforderungen für das Fach Kunstgeschichte. Ziel dieser Publikation ist eine kritische Betrachtung kunsthistorischer Narrative auf der Basis von transkulturellen Objekt-Biografien. Der Band versammelt Analysen von Objekten und Bildern, deren Entstehungs- und Rezeptionsgeschichten sich über Kulturräume und Epochen hinwegbewegen. Sie führen beispielhaft vor, wie Wissen und Erkenntnis in kulturellen Kontaktzonen erzeugt, transportiert oder auch herausgefordert werden. Auf diese Weise versteht sich die Publikation als methodischer Beitrag zu einer transkulturellen Kunst- und Kulturgeschichte. Sie ist auch für den Einsatz in der universitären Lehre konzipiert und beinhaltet ein kritisch-diskursives Glossar von Schlüsselbegriffen, die Theorie und Praxis der transkulturellen Kunstgeschichte miteinander verbinden.

The Mulukī Ain of 1854: Nepal’s First Legal Code

Der Mulukī Ain von 1854, das erste Gesetzbuch Nepals, gehört zu den bedeutendsten Werken der modernen nepalesischen Rechtsgeschichte. Vom Staatsaufbau und Gerichtswesen über Tötungs- und Eigentumsdelikte bis hin zu Kasten- und Reinheitsvorschriften werden nahezu alle Aspekte des Straf- und Privatrechts, des öffentlichen, religiösen und Gewohnheitsrechts eingehend behandelt. Dadurch ist der Mulukī Ain nicht nur eine einzigartige Quelle für das politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Nepal zur Zeit des 19. Jahrhunderts, sondern auch für die Stellung der hinduistischen Jurisprudenz in den Rechtskulturen Südasiens.

Game | World | Architectonics: Transdisciplinary Approaches on Structures and Mechanics, Levels and Spaces, Aesthetics and Perception

In ihrer aktuellen digitalen, bildlichen wie auch viralen Ubiquität muss Architektur nicht mehr körperlich präsent sein und doch füllt sie eine vermittelnde Rolle aus. Als mediales Scharnier verschränkt sie unterschiedliche Disziplinen der Medien und Künste mit der Alltagswirklichkeit. Das Konzept der Architektonik umschreibt hierbei in weitem Sinne die architektonischen Implikationen der Computerspiele, um Architektur in Spielwelten als auch die Architektur der Computerspiele selbst greifbar zu machen.

Dieser Sammelband bündelt transdisziplinäre Zugriffe rund um die Themen Raum, Architektur, Wahrnehmung von und Weltenbau in Computerspielen und deren medienspezifischen Eigenschaften. Ziel ist es aufzuzeigen, wie und unter welchen Aspekten sich digitale Spielwelten konstituieren. Die Beiträge verlassen dabei ausgetretene Pfade von Medienwissenschaft und Game Studies und fokussieren auf die räumlichen, architektonischen und weltförmigen Phänomene aktueller digitaler Medienkultur.

Taming the Poisonous: Mercury, Toxicity, and Safety in Tibetan Medical Practice

Diese umfassende ethnografische und sozio-historische Forschungsarbeit zeigt, wie verschiedene Sichtweisen von Toxizität und Sicherheit in einer globalisierenden Welt transkulturell zum Ausdruck kommen. Das Buch untersucht erstmalig den „pharmaceutical nexus“ von Quecksilber in der tibetischen Medizin (Sowa Rigpa). Dort wird es seit dem 13. Jahrhundert hauptsächlich in Form von tsotel, einer metallorganischen Quecksilbersulfidverbindung verwendet, welches in kleinen Mengen bestimmten Arzneimitteln zugesetzt wird, um die Wirksamkeit anderer Inhaltsstoffe zu verbessern. In Übereinstimmung mit tantrisch-buddhistischen Ideen setzen sich tibetische Ärzte mit giftigen Substanzen auseinander und verwandeln sie durch „Zähmung“ in wirksame Medikamente und Elixiere, anstatt sie zu vermeiden oder auszuleiten.

Seit kurzem löst das vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen initiierte weltweite Minamata-Übereinkommen Debatten über die Verwendung von Quecksilber in asiatischen Arzneimitteln aus. In diesem Zusammenhang interagieren asiatische Medizintraditionen zunehmend mit biomedizinischer Wissenschaft und Technologie. Dabei stellt sich die Frage, was auf dem Spiel steht, wenn tibetische Ärzte in Indien und Nepal, Forscher und Aufsichtsbehörden die Toxizität und Sicherheit von Quecksilber unterschiedlich definieren. Wer bestimmt, was „giftig“ und was „sicher“ ist, und wie? Was bedeutet dies für die Zukunft der traditionellen asiatischen medizinischen und pharmazeutischen Praxis?

Theoretical Astrophysics: An Introduction

Astronomische Objekte zu verstehen erfordert Kenntnisse aus verschiedenen Zweigen der theoretischen Physik: Wir diagnostizieren diese Objekte vor allem anhand des Lichts, das wir empfangen; die beobachteten Phänomene haben oft mit der Strömung von Flüssigkeiten zu tun, die manchmal ionisiert oder magnetisiert sind; und die gemessenen Geschwindigkeiten zeigen eine Dynamik an, die von der Schwerkraft angetrieben wird. Kurse in theoretischer Physik legen ein Fundament, aber es bleibt eine Lücke zwischen diesen Grundlagen und der Astrophysik. Dieses Vorlesungsskript baut auf den Kernkursen in theoretischer Physik auf und stellt die Methoden bereit, um Astrophysik theoretisch zu verstehen.

Cinema as a Political Media: Germany and Italy Compared, 1945–1950s

Aus einem vergleichenden, transnationalen Ansatz heraus nimmt die internationale Autorengruppe die jeweiligen nationalen Interpretationen der Vergangenheit in Deutschland und Italien, wie sie sich im Medium des Films zwischen 1945 und etwa 1955 darstellen, in den Blick und thematisiert auch die wechselseitige Wahrnehmung der Filme. In den 12 Beiträgen werden sowohl die filmischen Erzählmuster von wichtigen Einzelwerken analysiert als auch der zeitgenössische Kontext der Debatte über die Schrecken und Traumata der nationalsozialistischen wie faschistischen Vergangenheit in den beiden Ländern einbezogen.

Antigypsyism and Film / Antiziganismus und Film

Antiziganismus ist Normalität auf der großen Leinwand. Um dieses Problem aus unterschiedlichen Perspektiven zu untersuchen, versammelten sich Wissenschaftler und Nachwuchsforscher, Filmemacher und Menschenrechtsaktivisten – Roma wie Nicht-Roma – 2018 in Berlin zu einer internationalen Tagung: “Antiziganismus und Film“. Sie präsentierten ihre Forschungsergebnisse, teilten persönliche Zeugnisse und diskutierten Filme. Der vorliegende zweisprachige Band dokumentiert diese in ihrer Form bisher einzigartige Tagung.

Der Tagungsband umfasst wissenschaftliche Artikel und Essays sowie Interviews mit Filmemachern, unterteilt in vier thematische Abschnitte: Antiziganismus im Film, Fragen der Ethik, Strategien der Subversion und Antiziganismus im Verhältnis zu anderen Ressentiments.

Le udienze di Mussolini durante la Repubblica Sociale Italiana, 1943–1945: 2., erweiterte und überarbeitete Auflage

Im römischen zentralen Staatsarchiv befindet sich der Terminkalender mit den Audienzen, die Mussolini in der letzten Phase des Faschismus, das heißt während der Italienischen Sozialrepublik (Repubblica Sociale Italiana), gehalten hat. Der Band macht ihn nun erstmalig der wissenschaftlichen Forschung zugänglich und ergänzt die Einträge um die Inhalte der Gespräche, die – soweit möglich – unter Heranziehung der Memorialistik und von Dokumenten aus dem Privatsekretariat des Duce rekonstruiert werden.

Die von Portheim-Stiftung in Heidelberg: 100 Jahre für Wissenschaft und Kunst

Die ›Josefine und Eduard von Portheim-Stiftung für Wissenschaft und Kunst‹ beging im Jahr 2019 das Jubiläum ihres 100jährigen Bestehens. Zu diesem Anlass gibt das Buch einen Abriss über die Entwicklung der Stiftung, ihrer wissenschaftlichen Einrichtungen und Sammlungen von der Gründung bis zum schwierigen Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg. Es behandelt damit auch die Geschichte des heutigen Völkerkundemuseums vPST, das auf dem früheren Ethnographischen Institut der Stiftung beruht. Die Publikation gibt Einblicke in das Leben und Wirken der Stifter, Victor und Leontine Goldschmidt, die Stiftungsidee und deren Entfaltung in den 1920er-Jahren sowie die Verwerfungen unter dem NS-Regime. Es thematisiert die wissenschaftliche Arbeit des bekannten Kristallographen Victor Goldschmidt, seine Versuche eines Brückenschlags zwischen Natur- und Geisteswissenschaften und die vielfältigen Beziehungen, die zwischen der Stiftung und der Universität Heidelberg bestanden.

Minoische Bild-Räume: Neue Untersuchungen zu den Wandbildern des spätbronzezeitlichen Palastes von Knossos

Der vorliegende Band stellt eine neue Analyse der Wandbilder vor, die vor über 100 Jahren an den Wänden des bedeutendsten Zentrums der minoischen Kultur, des Palastes von Knossos, gefunden wurden. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht der Begriff des Bild-Raums, eine theoretisch begründete, relationale Verknüpfung von Bildelementen, Menschen, Handlungen und Orten. Das Ziel ist es, basierend auf dem Wanddekor einzelner Gebäudetrakte ein besseres Verständnis der einst mit ihnen verbundenen Rituale, Ideen und Personen zu gewinnen. In ausführlichen Fallstudien werden die Bild-Räume dreier bedeutender Palastareale analysiert, rekonstruiert und in ihren spätbronzezeitlichen Kontext gestellt.

Verwandtsein und Herrschen: Die Königinmutter Catherine de Médicis und ihre Kinder in Briefen, 1560–1589

Catherine de Médicis war fast 30 Jahre lang eine zentrale politische Figur der französischen Monarchie. Ihre Autorität beruhte auf ihrer Position als Königinmutter. Die Studie geht der Frage nach, was Verwandtsein für sie und ihre Nachkommen war, wie verwandtschaftliche Beziehungen ausgehandelt wurden und wie Verwandtsein und Herrschen in der Praxis zusammenhingen. Was war eine Königinmutter, ein königlicher Sohn oder eine königliche Schwester? Die Briefe, die sich Mutter und Kinder schrieben, machen Verwandtschaft als flexibles Repertoire politischen Denkens und Handelns sichtbar. In einer Epoche, die als Entstehungszeit moderner Staaten betrachtet wird, wurde so Königsherrschaft in verwandtschaftlichen Beziehungen immer wieder neu konzeptualisiert und legitimiert.

Marie Luise Gotheins "Geschichte der Gartenkunst" : Das Bild des Gartens als Text

Marie Luise Gothein verfasste 1914 mit ihrer „Geschichte der Gartenkunst“ einen Klassiker, der bis heute zwar übersetzt und neuaufgelegt, nie jedoch als Grundlagenwerk in den Fokus gerückt wurde. Diese Arbeit untersucht die intellektuellen und ästhetischen Konzepte der Autorin im Hinblick auf ihre Darstellung der Gartenkunst. Welchen Prämissen folgt die Kulturwissenschaftlerin bei der Fixierung des stets im Wandel begriffenen Raumkunstwerks Garten in Text und Bild? Welche Rolle spielt die Reformgartenbewegung, die zur Zeit der Veröffentlichung in vollem Gange war? Die Analyse von Gotheins Gartenbeschreibungen, etwa der Villa d’Este, zeigt, wie grundlegend die Geschichtsschreibung von den Herausforderungen der Zeit beeinflusst ist: Im Sinne des Ecocriticism spiegeln die Bände die Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt.

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Gartenbuchpreis 2021 in der Kategorie Bestes Buch über Gartengeschichte.

Kreuzzug als Selbstbeschreibung : Burgundische Statuspolitik in den spätmittelalterlichen Traktaten des Jean Germain

Die Geschichte der Valois-Herzöge von Burgund kann aus der Retrospektive zu einer Gegenüberstellung von modernen und mittelalterlichen Elementen dieser Herrschaftsbildung verleiten. Insbesondere die Kreuzzugspläne Philipps des Guten (1419–1467) erscheinen vor dieser Folie wie das letzte Aufblühen einer mittelalterlichen Kultur, die nicht recht zum klassischen Narrativ eines »burgundischen Staates« passen will. Statt in Philipp aber einen Don Quijote des 15. Jahrhunderts oder den Vorläufer des »letzten Ritters« Maximilian zu sehen, untersucht die Studie seine Kreuzzugsprojekte als Bestandteil einer burgundischen Statuspolitik: Die ostentative Bereitschaft zur Verteidigung des Glaubens erlaubte der jungen Dynastie, eine Höherrangigkeit im Kreis der europäischen Fürsten zu beanspruchen. Zur Analyse des burgundischen Kreuzzugsdiskurses stützt sich die Arbeit auf drei Traktate des Jean Germain († 1461), die er als Kanzler des Ordens vom Goldenen Vlies verfasste. Methodologisch betritt sie dabei Neuland, indem eine sequenzanalytische Methode der rekonstruktiven Sozialforschung mit einer diskursanalytischen Perspektive verbunden und zur Untersuchung spätmittelalterlicher Handschriften herangezogen wird.

Islamische Selbstbilder: Festschrift für Susanne Enderwitz

In der Islamkunde wird seit einigen Jahren sehr lebhaft diskutiert, inwieweit „Horizonte des Individuellen“ in literarischen und dokumentarischen Quellen wahrnehmbar sind. Der Band ist bewusst nicht als kumulativ strukturierte Festgabe konzipiert, sondern soll vielmehr an fachwissenschaftlich relevante Diskussionen anknüpfen. Mit Beiträgen von Lale Behzadi, Michael Ursinus, Henning Sievert, Paula Schrode, Johannes Zimmermann, Ines Weinrich u.v.a.

Zur Negation im Gegenwartsdeutschen und im Modernen Hocharabisch: Eine linguistisch-kontrastive Untersuchung

Die vorliegende Arbeit ist eine kontrastive, empirisch fundierte Untersuchung der Negationsausdrücke nicht im Gegenwartsdeutschen (GWD) und laysa, lam, lan, lammā, lāta, lā und mā im Modernen Hocharabisch (MHA). Vier Aspekte werden vergleichend analysiert: (i) die morphologische Verschmelzung der Negationsausdrücke mit Indefinita im GWD und mit klitischen Partikeln/Suffixen im MHA; im MHA entsteht ein Paradigma von Negationsausdrücken ähnlich einem Hilfsverb-Paradigma; (ii) die Stellung der genannten Ausdrücke in Satzstrukturen; (iii) die Interaktion zwischen Negationsausdrücken und verbalen oder nominalen Kategorien und (iv) die Interaktion zwischen Negation und Informationsstruktur. Zwei Romane wurden als Datengrundlage gewählt: „Sommerstück“ (1989) von Christa Wolf für das GWD und „Bayna al-Qasrayn“ (dt. „Zwischen den Palästen“) (1956) von Naǧib Maḥfūẓ für das MHA. Ziel der Studie ist es, die grammatische Organisation der Negation in beiden Sprachen zu beschreiben und zu vergleichen.

» Ruine d'estat «: Sicherheit in den Debatten der französischen Religionskriege 1557–1589

Sicherheit – ein für die französischen Religionskriege ebenso zentrales wie noch weitgehend unerforschtes Thema. Christian Wenzel analysiert Vorstellungen von Sicherheit sowie ihre Funktion in den französischen Religionskriegen erstmals systematisch und mit Blick auf zeitgenössische Deutungsmuster. Anschaulich zeichnet die Studie eine breite Sicherheitsdebatte nach, die die Konflikte zwischen 1557 und 1589 maßgeblich prägte. Das ermöglicht nicht nur eine neue Perspektive auf zentrale Ereignisse und Prozesse, sondern leistet mit dem hier entwickelten Konzept der »historischen Sicherheitskommunikation« auch einen Beitrag zur historischen Sicherheitsforschung und zeigt die Vielschichtigkeit frühneuzeitlicher Sicherheitsvorstellungen.

»Cette reine qui fait une si piètre figure«: Maria von Medici in der europäischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts

Die französische Königin Maria von Medici (1575–1642) blieb der Nachwelt als unfähig, machtbesessen und mutmaßliche Gattenmörderin in Erinnerung. Ihr kulturelles und politisches Wirken wurde in der Geschichtsschreibung häufig zu einer weiblichen und italienischen Klammer zwischen der Herrschaft Heinrichs IV. und dem Ministeriat Richelieus reduziert. Dieses Bild überdauerte die Revolution von 1789 und verfestigte sich im identitätsstiftenden historischen Diskurs einer sich zunehmend bürgerlich, republikanisch und laizistisch definierenden französischen Nation.

Die bewegte Rezeption der zweiten Medici-Regentin im 19. Jahrhundert ist hier erstmals Gegenstand einer Untersuchung. Sie bietet tiefe Einblicke in die Verquickung von Historiographie, Gesellschaft und Politik in der europaweiten Krisen- und Umbruchszeit des Nationalismus.

Il cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato (1914–1930)

Der berühmte Jurist Pietro Gasparri (1852–1934), ein anerkannter Universitätslehrer und erfahrener päpstlicher Diplomat, leitete das Staatssekretariat und die römische Kurie vom November 1914 bis zum Januar 1930 in einer für die Geschichte Europas und des Papsttums entscheidenden Epoche. Der Band ist das Ergebnis einer Reihe von Studienseminaren zur internationalen Politik des Heiligen Stuhles, die 2013 bis 2016 von der Università Europea di Roma und dem Institut catholique de Paris gemeinsam durchgeführt wurden. Er versammelt die Beiträge eines internationalen Kreises von jüngeren und gestandenen Historiker*innen und Archivist*innen, in denen es um Gasparri in seiner Rolle als Staatssekretär und als zentrale Figur für die Regierung der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert geht.

»Es ist nur ein Dorf« : Schwetzingen mit den Augen Leopold Mozarts. Begleitpublikation zur Ausstellung im Karl-Wörn-Haus, Museum der Stadt Schwetzingen, vom 28. April – 28. Juli 2019 aus Anlass des 300. Geburtstages des Komponisten

Der vorliegende Band, der begleitend zur gleichnamigen Ausstellung entstand, ehrt Leopold Mozart (1719-1787), der nicht nur Musiker, Komponist und Pädagoge war, sondern auch ein gut informierter Beobachter seiner Zeit. Seine Briefe enthalten zahlreiche Details zu musik- und kulturgeschichtlichen Themen, seine Aufzeichnungen über den Aufenthalt in der kurpfälzischen Sommerresidenz Schwetzingen sind von unschätzbarem Wert. Diesen Informationen gehen die Autoren nach, setzen sie in Beziehung zu dem Wissen ihrer jeweiligen Disziplinen. So entsteht ein umfassendes Bild der kurpfälzischen Sommerresidenz des Jahres 1763, einem musikhistorischen Brennpunkt im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts.

Caring for Old Age: Perspectives from South Asia

Neben zunehmender Urbanisierung und Mobilität erleben viele Gesellschaften gleichzeitig steigende Lebenserwartungen und ein Älterwerden ihrer Gesamtbevölkerung. Solch grundlegende demografische und strukturelle Veränderungen spiegeln sich in einer Vielzahl von Narrativen und Strategien wider, wie ein „gutes Alter(n)“ angesichts sich rapide transformierender Umgebungen, der Mobilität von Menschen und sich wandelnder sozialer Beziehungen aussehen kann. Dieser Band erforscht die transkulturellen Dimensionen von Alter(n) und Care in ethnografischen und literarischen Fallstudien sowohl in Südasien als auch in einer südasiatischen Studie in Europa. Die elf Beiträge dieses Bandes setzen sich kritisch mit eurozentrischen Aspekten in der Alter(n)sforschung auseinander und untersuchen, wie Perspektiven aus dem Globalen Süden transkulturelle Verflechtungen und Konnektivitäten von Care- und Alter(n)serfahrungen aufzeigen können.

Musiktheater im höfischen Raum des frühneuzeitlichen Europa: Hof – Oper – Architektur

Die Vereinigung der Künste im „Gesamtkunstwerk“ der höfischen Oper bildete zwar schon wiederholt den Gegenstand musikwissenschaftlicher Forschungen, doch wurde beispielsweise die spezifisch räumlich-architektonische Seite der höfischen Oper bislang kaum beachtet. Musiktheater meint aber szenische Aufführung und Architektur gleichermaßen. Beide bildeten wesentliche Komponenten herrschaftlicher Repräsentation im 17. und 18. Jahrhundert. Im Alten Reich veranlasste daher nicht nur der reichsständische Adel musiktheatrale Aufführungen, sondern auch kleinere Höfe brachten Ballette und Opern auf die Bühne. Die interdisziplinären Beiträge einer Tagung des Rudolstädter Arbeitskreises zur Residenzkultur widmen sich dem Thema in einer europäischen Perspektive und erläutern die vielfältigen Verbindungen, die zwischen dem Musiktheater und dem höfischen Raum im architektonischen, politisch-kulturellen sowie sozialen Sinn bestanden.

Der Architekt in der Frühen Neuzeit: Ausbildung, Karrierewege, Berufsfelder

Der Beruf des Architekten durchlief im Heiligen Römischen Reich bereits in der Frühen Neuzeit (ca. 1500–1800) die entscheidenden Stadien seiner Professionalisierung. In der Regel bereiteten mehrfache Ausbildungen im künstlerischen, handwerklichen, militärischen und wissenschaftlichen Bereich die Architekten auf ein breites Berufsfeld vor. Als Baumeister in den Bauämtern führten sie eine effiziente Arbeitsteilung bei Entwurf, Planung, Ausführung und Verwaltung ein und konnten zuweilen bemerkenswerte Karrieren durchlaufen. In diesem Band werden die kulturellen, sozialen und administrativen Faktoren beleuchtet, die das künstlerische Schaffen der Architekten bedingten.

Melchior Goldast und der ›Codex Manesse‹: Mit besonderer Berücksichtigung der ›Hypomnemata in aulicorum Poetarum Carmina amatoria‹

In der Zeit um 1600 setzt sich der Schweizer Humanist und Jurist Melchior Goldast von Haiminsfeld (1576/78–1635) intensiv mit der Literatur des Mittelalters auseinander. Seine besondere Aufmerksamkeit findet die bedeutendste mittelalterliche Lyrikhandschrift in deutscher Sprache, der ›Codex Manesse‹. Goldast fertigt umfangreiche Notizen zu der Handschrift an, zitiert und ediert sie in Teilen in seinen gedruckten Werken und macht sie so erstmals einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Mehr als die Begeisterung für die Lyrik des Mittelalters sind es aber vor allen Dingen tagespolitische Wirkinteressen, die den Calvinisten Goldast bei seiner Arbeit antreiben.

Testing the Margins of Leisure: Case Studies on China, Japan, and Indonesia

Dieser Band vereint acht Studien zu verschiedenen historischen und aktuellen Aspekten von Freizeit in Asien. Er setzt sich kritisch mit dem vorherrschenden eurozentrischen Schwerpunkt der Freizeitforschung auseinander und bringt eine Reihe von zentralen Fragen wie etwa die Rolle der Freizeit als transkultureller Kontaktzone in die Diskussion mit ein. Der Band beschäftigt sich mit einem Gebiet, das aufgrund der verstärkten Bedeutung von Freizeitaktivitäten für die Definition der Identität einer Person, der sich verwischenden Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit im postindustriellen Zeitalter und der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung von Freizeitaktivitäten wie dem Tourismus rasch wächst. Die Einbeziehung Asiens in die Diskussion trägt dazu bei, das Freizeitforschung in einen globalen Kontext zu stellen.

General Relativity

Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ist nach wie vor die gültige Theorie der Gravitation und hat sich in zahlreichen Tests und Messungen bewährt. Sie beruht auf einfachen Prinzipien und verbindet die Geometrie der Raumzeit mit deren Masse-Energie-Inhalt. In diesem Vorlesungsskript werden zunächst die physikalischen Grundlagen erläutert und die nötigen differentialgeometrischen Werkzeuge bereitgelegt. Nach der Begründung der Feldgleichungen wird die Bewegung im Gravitationsfeld besprochen und gezeigt, welche Eigenschaften schwacher Gravitationsfelder aus den Feldgleichungen folgen. Lösungen für kompakte Objekte und schwarze Löcher werden hergeleitet und diskutiert, ebenso wie kosmologische Modelle. Zwei astrophysikalische Anwendungen der allgemeinen Relativitätstheorie schließen das Skript ab.

Heinrich Zoepfl (1807–1877): Heidelberger Universitätsprofessor und Rechtsgutachter

Heinrich Zoepfl (1807-1877), Heidelberger Professor für Rechtsgeschichte und Staatsrecht, wirkte in den bewegten Zeiten des „Vormärz“, der „deutschen Revolution“ von 1848/49 und der Reichsgründung 1870/71. Er nahm an allen Ereignissen lebhaften Anteil, sowohl im Hörsaal und in seinen Schriften, in der Ersten badischen Kammer und im Erfurter Unionsparlament, als auch durch eine ausgebreitete Tätigkeit als Gutachter. Als solcher beriet er die Regierung in Karlsruhe, Betroffene von politischer Repression, Städte, Parlamente und Einzelpersonen, besonders aber zahlreiche „mediatisierte“ Adelshäuser, die nicht nur ihren politischen Machtverlust zu verkraften, sondern auch viele interne Rechtsfragen zu lösen hatten. Stets wurde Zoepfl als Kenner adeligen Standesrechts gefragt.

Der Band bietet erstmals ein Verzeichnis von Zoepfls ungedruckten und gedruckten Gutachten, Kommissionsberichten und Werken, die sich in der Universitätsbibliothek Heidelberg befinden, und ermöglicht einen direkten Zugang zu den digitalisierten Quellen. Auf ein Lebensbild und eine Würdigung seiner Lehrbücher folgen Abhandlungen zu ausgewählten Gutachten sowie historische Querschnitte zur politischen Lage in Zoepfls Lebenszeit.

Latin and Arabic: Entangled Histories